|

|

|||||||||||||||

ą£ąĮąŠą│ąŠčäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗą╣ čćą░čüč鹊č鹊ą╝ąĄčĆ FC-71

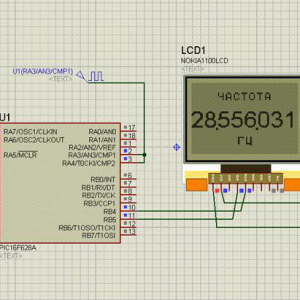

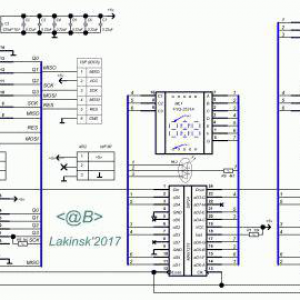

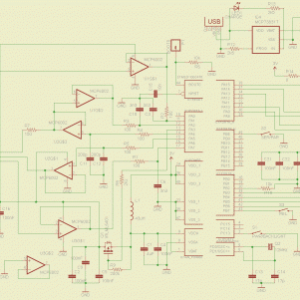

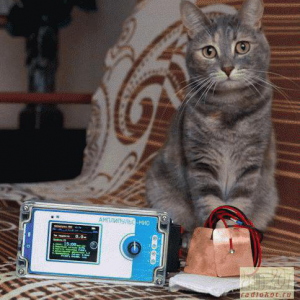

ąÉą▓č鹊čĆ: Andrey_B ąÆ ą┤ąŠą╝ąĖą║čĆąŠą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ą╗ąĄčĆąĮčŗąĄ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮą░ čüą░ą╝ąŠą┤ąĄą╗čīąĮčŗąĄ čćą░čüč鹊č鹊ą╝ąĄčĆčŗ ąŠą▒čŗčćąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ąĖ čüąŠą▒ąŠą╣ čüą╗ąŠąČąĮčŗąĄ čāčüčéčĆąŠą╣čüčéą▓ą░ čü ą╝ąĮąŠąČąĄčüčéą▓ąŠą╝ ą╝ąĖą║čĆąŠčüčģąĄą╝. ąÜą░ą║ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ąŠ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗ čŹčéąĖčģ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖą╣ ą▒čŗą╗ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ąĮąĄą▒ąŠą│ą░čé. ąóąĄą╝ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ ą║ą░ąČą┤čŗą╣ čāą▓ą░ąČą░čÄčēąĖą╣ čüąĄą▒čÅ čĆą░ą┤ąĖąŠą╗čÄą▒ąĖč鹥ą╗čī čüčćąĖčéą░ą╗ čüą▓ąŠąĖą╝ ą┤ąŠą╗ą│ąŠą╝ čüąŠą▒čĆą░čéčī ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗą╣ ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆ. ąÜą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī ą▒čŗ, čü čłąĖčĆąŠą║ąĖą╝ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖąĄą╝ ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ ą╝ąŠčēąĮčŗčģ ą╝ąĖą║čĆąŠą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ą╗ąĄčĆąŠą▓ ąĖ ą¤ąøąśąĪ, ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐ąŠčÅą▓ą╗čÅčéčīčüčÅ ą╗čÄą▒ąĖč鹥ą╗čīčüą║ąĖąĄ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ čü ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čłąĖčĆąŠą║ąĖą╝ąĖ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčÅą╝ąĖ. ąØąŠ ą║ čüąŠąČą░ą╗ąĄąĮąĖčÄ ą▓ą╝ąĄčüč鹊 čŹč鹊ą│ąŠ ą╝čŗ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░ąĄą╝ ą╝ąĮąŠąČąĄčüčéą▓ąŠ ą╝ąĄą╗ą║ąĖčģ ąŠą┤ąĮąŠčéąĖą┐ąĮčŗčģ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖą╣, čü ą▓čüčæ č鹥ą╝ ąČąĄ ą▒ąĄą┤ąĮčŗą╝ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗ąŠą╝, čćč鹊 ąĖ ą╝ąĮąŠą│ąŠ ą╗ąĄčé ąĮą░ąĘą░ą┤. ąśčüą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄą╝ čüčéą░ą╗ą░, čĆą░ąĘą▓ąĄ čćč鹊, ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ čćą░čüč鹊č鹊ą╝ąĄčĆą░ FC-510 ąøąĄąŠąĮąĖą┤ą░ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĖčćą░ ąĀąĖą┤ąĖą║ąŠ, čüąĖą╗čīąĮąŠ ąŠčéą╗ąĖčćą░čÄčēą░čÅčüčÅ ąŠčé ą▓čüąĄą│ąŠ ąŠčüčéą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ, ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ ą║čüčéą░čéąĖ ąĖ ą┐ąŠčüą╗čāąČąĖą╗ą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčŗą╝ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą╝ ą▓ą┤ąŠčģąĮąŠą▓ąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ čćą░čüč鹊č鹊ą╝ąĄčĆą░, ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ čŹč鹊ą╣ čüčéą░čéčīąĄ. ą£ąŠčéąĖą▓ąŠą▓ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║ąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ: ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆąĖčéčī ąĮą░ čüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čüąĄčĆčīčæąĘąĮčŗą╣ ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆ ą╝ąŠąČąĮąŠ čüą┤ąĄą╗ą░čéčī ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ ąĮą░ ą£ąÜ, ą▒ąĄąĘ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą¤ąøąśąĪ, ą▒ąĄąĘ ąĖąĮč鹥čĆą┐ąŠą╗čÅč鹊čĆą░, ąŠčüčéą░ą▓ą░čÅčüčī ą▓ čĆą░ą╝ą║ą░čģ čüą░ą╝ąŠą┤ąĄą╗ą║ąĖ. ąÆąŠčüą┐ąŠą╗ąĮąĖčéčī čéą░ą║ąĖ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą┐čĆąŠą▒ąĄą╗ ą▓ ą╝ąĮąŠą│ąŠčäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ą╗čÄą▒ąĖč鹥ą╗čīčüą║ąĖčģ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅčģ čćą░čüč鹊č鹊ą╝ąĄčĆąŠą▓ ąĖ čüąŠąĘą┤ą░čéčī "ąĘą░čéčĆą░ą▓ą║čā" ą┤ą╗čÅ ą┐ąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗčģ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖą╣. ąØčā ąĖ čéą░ą║ čüą║ą░ąĘą░čéčī, ąŠą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ čĆą░ą┤ąĖąŠą╗čÄą▒ąĖč鹥ą╗čīčüą║ąĖčģ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĮąŠčüč鹥ą╣, ą║čāą┤ą░ ąČ ą▒ąĄąĘ čŹč鹊ą│ąŠ. ą×čüąĮąŠą▓ąĮčŗąĄ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ. ąśąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖąĄ čćą░čüč鹊čéčŗ ą┐ąŠ čéčĆčæą╝ ą║ą░ąĮą░ą╗ą░ą╝ (8 čĆą░ąĘčĆčÅą┤ąŠą▓ ą┤ą╗čÅ 1ą║ąōčå@1čüąĄą║). ą¤ąŠą┤čĆąŠą▒ąĮčŗąĄ ąóąóąź. ąÆčģąŠą┤čŗ ąÉ ąĖ ąÆ: ąÆčģąŠą┤ ąĪ: ąöąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ ą▓čģąŠą┤čŗ ąĖ ą▓čŗčģąŠą┤čŗ (čĆą░ąĘčŖčæą╝ąĮčŗąĄ ą║ą╗ąĄą╝ą╝ąĮąĖą║ąĖ): ąÜąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ: ąØą░ ą┤ąĖčüą┐ą╗ąĄąĄ ąŠč鹊ą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ ą▓čüąĄą╣ ąĖąĮč乊čĆą╝ą░čåąĖąĖ čāčüą╗ąŠą▓ąĮąŠ čĆą░ąĘą▒ąĖč鹊 ąĮą░ ąĘąŠąĮčŗ: - čüčéą░čéčāčüąĮą░čÅ čüčéčĆąŠą║ą░ ({1} čüčéą░čéčāčü č鹥čĆą╝ąŠčüčéą░čéą░ ("Err" - {2} č鹥ą║čāčēą░čÅ č鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆą░ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ č湥ą╝ ąĮą░ ±0.1'C ąŠčéą╗ąĖčćą░ąĄčéčüčÅ ąŠčé čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąĮąŠą╣), {3} ą▓čĆąĄą╝čÅ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ąŠčé ą╝ąŠą╝ąĄąĮčéą░ ą▓ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖčÅ, {4} ą▓ąĄčĆčüąĖčÅ ą¤ą×). - ąĘąŠąĮą░ ą║ą░ąĮą░ą╗ą░ 1pps ({5} č鹥ą║čāčēąĖą╣ ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī, {6} ąŠčéą║ą╗ąŠąĮąĄąĮąĖąĄ čāčüčĆąĄą┤ąĮčæąĮąĮąŠą│ąŠ ąĖąĮč鹥čĆą▓ą░ą╗ą░ ąŠčé 1čüąĄą║, {7} ąĖąĮą┤ąĖą║ą░č鹊čĆ ą▓ą║ą╗čÄč湥ąĮąĮąŠą│ąŠ čĆąĄąČąĖą╝ą░ ą░ą▓č鹊ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą║ąŠčĆčĆąĄą║čåąĖąĖ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ ąŠą┐ąŠčĆąĮąŠą╣ čćą░čüč鹊čéčŗ). - {8} ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ ą║ą░ąĮą░ą╗ą░ 2 (ą▓čģąŠą┤čŗ ąÆ ąĖą╗ąĖ ąĪ). {11} ąĀąĄąČąĖą╝čŗ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą║ą░ąĮą░ą╗ą░ 1: {12} ąĀąĄąČąĖą╝čŗ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą║ą░ąĮą░ą╗ą░ 2: {13} ąĀąĄąČąĖą╝ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą║ą░ąĮą░ą╗ą░ 3: {14} ąöą╗čÅ ą║ą░ąČą┤ąŠą│ąŠ ą║ą░ąĮą░ą╗ą░, ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ąĖą╗ąĖ ą▓čŗčćąĖčüą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠą┤ą▓ąĄčĆą│ą░ąĄčéčüčÅ čäąĖą╗čīčéčĆą░čåąĖąĖ ąĖą╗ąĖ čüčéą░čéąĖčüčéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąŠą▒čĆą░ą▒ąŠčéą║ąĄ (Stat:): ąÜą░ąĮą░ą╗čŗ 1 ąĖ 2 ąĖą╝ąĄčÄčé 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčéčŗ: {20} ąóąĄą║čāčēąĖą╣ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī ąĮą░ ą▓čģąŠą┤ąĄ ąĪ (PwrC:). {21} ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆąĮąŠčüčéčī, ą┐ąŠčĆčÅą┤ąŠą║ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ. {22} ą¤čĆąĖąĘąĮą░ą║ ą▓ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖčÅ ą▓ čĆą░čüč湥čé ą║ąŠčŹčäčäąĖčåąĖąĄąĮčéą░ ą┐čĆąĄą┤ą┤ąĄą╗ąĖč鹥ą╗čÅ (/PR, *PR) ąĖą╗ąĖ ą¤ą¦ (+IF, -IF). {23} ą¤čĆąŠą│čĆąĄčüčüą▒ą░čĆ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ 1čü ąĖ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ. {24} ąóąĖą┐ ąĘą░ą┐čāčüą║ą░ (Auto/Man/Ext:), čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄ (Wait/Count/Stop). ą£ąĄąĮčÄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ (ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠąĄ čāą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░ąĮąĖąĄ ą║ąĮąŠą┐ąŠą║ "ąĪą▒čĆąŠčü ąÉ" ąĖ "ąĪą▒čĆąŠčü ąÆ"): {1} ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ ą║ąŠčŹčäčäąĖčåąĖąĄąĮčéą░ ą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ (/PR) ą┐čĆąĄčüą║ą░ą╗ąĄčĆą░, (*PR) ąĄčüą╗ąĖ ą╝ąĄąĮčīčłąĄ ąĄą┤ąĖąĮąĖčåčŗ, ą┤ą╗čÅ ą▓čģąŠą┤ąŠą▓ ąÉ, ąÆ, ąĪ (9999.9999). {2} ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ ą┐čĆąŠą╝ąĄąČčāč鹊čćąĮąŠą╣ čćą░čüč鹊čéčŗ ą▓ ąōčå ą┤ą╗čÅ ą▓čģąŠą┤ąŠą▓ ąÉ, ąÆ, ąĪ, ą┤ą╗čÅ ą┐čĆąĖą▒ą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ (+IF) ąĖą╗ąĖ ą▓čŗčćąĖčéą░ąĮąĖčÅ (-IF) (+99 999 999 999 ąōčå). {3} č鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆą░ č鹥čĆą╝ąŠčüčéą░čéą░ ("--" č鹥čĆą╝ąŠčüčéą░čé ąŠčéą║ą╗čÄč湥ąĮ). {4} čĆčāčćąĮą░čÅ ą║ąŠčĆčĆąĄą║čåąĖčÅ ą║ąŠąĮčüčéą░ąĮčéčŗ ąŠą┐ąŠčĆąĮąŠą╣ čćą░čüč鹊čéčŗ (500 000 000.000 0 ąōčå). ąŁčéą░ ą║ąŠąĮčüčéą░ąĮčéą░ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘčāąĄčéčüčÅ ą┤ą╗čÅ čĆą░čüčćčæč鹊ą▓ ąĖąĘą╝ąĄčĆčÅąĄą╝čŗčģ ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮ, čäąĖąĘąĖč湥čüą║ąĖ čüą░ą╝ą░ ąŠą┐ąŠčĆąĮą░čÅ čćą░čüč鹊čéą░ čéą░ą║č鹊ą▓ąŠą│ąŠ ą│ąĄąĮąĄčĆą░č鹊čĆą░ ąĮąĄ čĆąĄą│čāą╗ąĖčĆčāąĄčéčüčÅ, ąŠąĮą░ ą┤ąŠą╗ąČąĮą░ ą▒čŗčéčī čĆą░ą▓ąĮą░ ą║ąŠąĮčüčéą░ąĮč鹥. {5} čāą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ čĆąĄąČąĖą╝ąŠą╝ ą░ą▓č鹊ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą║ąŠčĆčĆąĄą║čåąĖąĖ ą║ąŠąĮčüčéą░ąĮčéčŗ ąŠą┐ąŠčĆąĮąŠą╣ čćą░čüč鹊čéčŗ, ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ ąĮąĄą┐čĆąĄčĆčŗą▓ąĮčŗčģ ąĮą░ą║ąŠą┐ą╗ąĄąĮąĖą╣ ąĖąĮč鹥čĆą▓ą░ą╗ąŠą▓ čüąĖą│ąĮą░ą╗ą░ 1pps. ąĪąŠčģčĆą░ąĮąĄąĮąĖąĄ ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ ą▓čŗčćąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠą╣ ą║ąŠąĮčüčéą░ąĮčéčŗ ąŠą┐ąŠčĆąĮąŠą╣ čćą░čüč鹊čéčŗ ą▓ 菹ĮąĄčĆą│ąŠąĮąĄąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠą╣ ą┐ą░ą╝čÅčéąĖ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖčéčī ą▓čĆčāčćąĮčāčÄ. ą×č鹊ą▒čĆą░ąČą░ąĄą╝ą░čÅ ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮą░ {6} ąŠčéą║ą╗ąŠąĮąĄąĮąĖąĄ ąĖąĮč鹥čĆą▓ą░ą╗ą░ 1pps ąŠčé 1 čüąĄą║čāąĮą┤čŗ. {7} č鹥ą║čāčēąĖą╣ ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī ąĮą░ ą▓čģąŠą┤ąĄ 1pps. {8} čĆąĄą░ą╗čīąĮą░čÅ čćą░čüč鹊čéą░ ąĖ {9} čäą░ąĘąŠą▓čŗą╣ čüą┤ą▓ąĖą│ ą╝ąĄąČą┤čā čüąĖą│ąĮą░ą╗ą░ą╝ąĖ ąĮą░ ą▓čŗčģąŠą┤ą░čģ SIN1 ąĖ SIN2. {10} čĆąĄą░ą╗čīąĮą░čÅ ą▓čŗčģąŠą┤ąĮą░čÅ čćą░čüč鹊čéą░ ąĮą░ ą▓čŗčģąŠą┤ąĄ F1. {12} čüąŠčģčĆą░ąĮąĄąĮąĖąĄ č鹥ą║čāčēąĖčģ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖą╣ ą╝ąĄąĮčÄ ą▓ 菹ĮąĄčĆą│ąŠąĮąĄąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠą╣ ą┐ą░ą╝čÅčéąĖ. ą×čüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą╗ąŠą│ąĖą║ąĖ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆą░: - čĆąĄąČąĖą╝čŗ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ čćą░čüč鹊čéčŗ (fA, fB) ąĖ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ (PA, PB) ą░ą╗ą│ąŠčĆąĖčéą╝ąĖč湥čüą║ąĖ ą┐ąŠą╗ąĮąŠčüčéčīčÄ ąĖą┤ąĄąĮčéąĖčćąĮčŗ ąĘą░ ąĖčüą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄą╝ ą┐čĆąĄąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ 1/x ą┤ą╗čÅ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░. ąÜčĆąŠą╝ąĄ č鹊ą│ąŠ ą▓ čĆąĄąČąĖą╝ąĄ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ (PA, PB), ą┐čĆąĖ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠčüčéąĖ, ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ą░ čüčéą░čĆč鹊ą▓ąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą┐ą░ą┤ą░ ą▓čģąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ čüąĖą│ąĮą░ą╗ą░, čåąĖą║ą╗ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ą▒čāą┤ąĄčé ą░ą▓č鹊ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąĖ čāą┤ą╗ąĖąĮčÅčéčīčüčÅ čłą░ą│ą░ą╝ąĖ ą┐ąŠ 100ą╝ą║čü ą┤ąŠ č鹥čģ ą┐ąŠčĆ, ą┐ąŠą║ą░ čģąŠčéčÅ ą▒čŗ ąŠą┤ąĖąĮ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ą▓čģąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ čüąĖą│ąĮą░ą╗ ąĮąĄ ąĘą░ą║ąŠąĮčćąĖčéčüčÅ. - ą▓ čĆąĄąČąĖą╝ąĄ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ąĄą┤ąĖąĮąĖčćąĮčŗčģ ą┤ą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüč鹥ą╣ (tA, tB, tAB, zAB), ą║ą░ąČą┤čŗą╣ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╣ ąĘą░ą╝ąĄčĆ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé č湥čĆąĄąĘ 100ą╝ą║čü ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą┐čĆąĄą┤čŗą┤čāčēąĄą│ąŠ. ąöą╗čÅ čŹčéąĖčģ čĆąĄąČąĖą╝ąŠą▓ ąĮą░čüčéčĆąŠą╣ą║ą░ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ čåąĖą║ą╗ą░ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ (Gate:) ąĖ čĆąĄąČąĖą╝ą░ ąĘą░ą┐čāčüą║ą░ (Pack) ąĮąĄ ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÄčé ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖčÅ ąĮą░ čåąĖą║ą╗ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ. - čĆąĄąČąĖą╝ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ą┤ą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ą╝ąĄąČą┤čā ąĖą╝ą┐čāą╗čīčüą░ą╝ąĖ ąĮą░ ą▓čģąŠą┤ą░čģ ąÉ ąĖ ąÆ (zAB) ą╝ąŠąČąĮąŠ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčī ą┤ą╗čÅ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ čäą░ąĘąŠą▓ąŠą│ąŠ čüą┤ą▓ąĖą│ą░ ą╝ąĄąČą┤čā čüąĖą│ąĮą░ą╗ą░ą╝ąĖ (čä=360*t/T). ąÆ čŹč鹊ą╝ čĆąĄąČąĖą╝ąĄ ąĖąĘą╝ąĄčĆčÅąĄčéčüčÅ ąĖąĮč鹥čĆą▓ą░ą╗ ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ ą╝ąĄąČą┤čā čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮą░ą╝ąĖ ąĖą╝ą┐čāą╗čīčüąŠą▓ (čāčćąĖčéčŗą▓ą░čÄčéčüčÅ ą┐ąĄčĆąĄą┤ąĮąĖąĄ ąĖ ąĘą░ą┤ąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆąĄą┐ą░ą┤čŗ). ąŁč鹊 ąĖčüą║ą╗čÄčćą░ąĄčé ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ čłąĖčĆąĖąĮčŗ ąĖą╝ą┐čāą╗čīčüąŠą▓ ąĖ ą┐ąŠčĆąŠą│ąŠą▓ ą▓čģąŠą┤ąĮčŗčģ ą║ąŠą╝ą┐ą░čĆą░č鹊čĆąŠą▓ ąĮą░ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čé. - ą▓ čĆąĄąČąĖą╝ąĄ ą┐ąŠą┤čüčćčæčéą░ ąĖą╝ą┐čāą╗čīčüąŠą▓ (NA, NB) ąĮą░čüčéčĆąŠą╣ą║ą░ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ čåąĖą║ą╗ą░ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ (Gate:) ąĖ čĆąĄąČąĖą╝ą░ ąĘą░ą┐čāčüą║ą░ (Pack) ąĮąĄ ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÄčé ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖčÅ ąĮą░ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖąĄ. ąĀąĄą│ąĖčüčéčĆą░čåąĖčÅ ą┐ąŠą┤čüčćąĖčéą░ąĮąĮčŗčģ ąĖą╝ą┐čāą╗čīčüąŠą▓ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé ą║ą░ąČą┤čŗąĄ 200ą╝čü. - ą┤ą╗čÅ čĆąĄąČąĖą╝ą░ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ą║ąŠčŹčäčäąĖčåąĖąĄąĮčéą░ ąĘą░ą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖčÅ (DA, DB) ąĖ ą┤ą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ąĖą╝ą┐čāą╗čīčüą░ ą▓ čüąĄčĆąĖąĖ (sA, sB), ą┤ąĖčüą║čĆąĄčéąĮąŠčüčéčī ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ą▓ 2 čĆą░ąĘą░ ą│čĆčāą▒ąĄąĄ čüąĖčüč鹥ą╝ąĮąŠą╣ (2*2=4ąĮčü), čüčāą╝ą╝ą░čĆąĮąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĮą░čģąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ą▓čģąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ čüąĖą│ąĮą░ą╗ą░ ą▓ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĖ čüčćčæčéą░ ąĘą░ čåąĖą║ą╗ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ąĮąĄ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ ą┐čĆąĄą▓čŗčłą░čéčī 16 čüąĄą║čāąĮą┤, ą░ ą▓čĆąĄą╝čÅ čåąĖą║ą╗ą░ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ ą┐čĆąĄą▓čŗčłą░čéčī ą┤ą▓ą░ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ ą▓čģąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ čüąĖą│ąĮą░ą╗ą░. - ą▓ čĆąĄąČąĖą╝ąĄ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ą┤ą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ąĖą╝ą┐čāą╗čīčüą░ ą▓ čüąĄčĆąĖąĖ (sA, sB), ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĮąŠąĄ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ ą▓čŗčćąĖčüą╗čÅąĄčéčüčÅ ą║ą░ą║ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĄ čüčāą╝ą╝ą░čĆąĮąŠą╣ ą┤ą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ą▓čüąĄčģ ąĖą╝ą┐čāą╗čīčüąŠą▓ čüąĄčĆąĖąĖ ą║ ąĖčģ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓čā ąĮą░ ą┐čĆąŠčéčÅąČąĄąĮąĖąĖ čåąĖą║ą╗ą░ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ. - ą▓ ąČą┤čāčēąĖą╣ čĆąĄąČąĖą╝ąĄ ąĘą░ą┐čāčüą║ą░ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ (Pack), čüčéą░čĆčé ąĖąĮč鹥čĆą▓ą░ą╗ą░ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ąŠčéą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ ą┤ąŠ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ą░ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą│ąŠ čüčéą░čĆč鹊ą▓ąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą┐ą░ą┤ą░ ą▓čģąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ čüąĖą│ąĮą░ą╗ą░. ąŁč鹊 ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅąĄčé ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖčéčī ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ čüąĖą│ąĮą░ą╗ą░ ą▓ ą┐ą░čćą║ąĄ, ąĮąŠ ąĮčāąČąĮąŠ čüą╗ąĄą┤ąĖčéčī ąĘą░ č鹥ą╝, čćč鹊ą▒čŗ ą▓ ąŠą┤ąĖąĮ čåąĖą║ą╗ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠą┐ą░ą┤ą░ą╗ą░ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąŠą┤ąĮą░ ą┐ą░čćą║ą░. ąöą╗čÅ čŹč鹊ą│ąŠ ą▓ ąČą┤čāčēąĄą╝ čĆąĄąČąĖą╝ąĄ ąĘą░ą┐čāčüą║ą░ (Pack) čĆąĄą│čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą║ą░ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ čåąĖą║ą╗ą░ (Gate:) ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ąĖą╝ąĄąĄčé ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą╝ąĄą╗ą║ąĖą╣ čłą░ą│. - ą┐čĆąĖ ą▓čŗčćąĖčüą╗ąĄąĮąĖąĖ ąĖąĘą╝ąĄčĆčÅąĄą╝ąŠą│ąŠ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ čćą░čüč鹊čéčŗ ąĖą╗ąĖ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░, čüąĮą░čćą░ą╗ą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖčéčüčÅ ą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ ą║ąŠčŹčäčäąĖčåąĖąĄąĮčé (PR), ą░ ąĘą░č鹥ą╝ ą┐čĆąĖą▒ą░ą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą¤ą¦ (IF). ąŻčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ ą║ąŠčŹčäčäąĖčåąĖąĄąĮčéą░ ą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ (PR) ą╝ąĄąĮąĄąĄ 1, ą┤ąĄą╗ą░ąĄčé ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮčŗą╝ ą┐čĆčÅą╝ąŠąĄ ąŠč鹊ą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ, ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ ąŠą▒ąŠčĆąŠč鹊ą▓ ą▓ ą╝ąĖąĮčāčéčā čü ą┤ą░čéčćąĖą║ąŠą▓ čĆą░ąĘąĮčŗčģ čéąĖą┐ąŠą▓. - ą┐ąŠčüą╗ąĄ ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖčÅ ą║ą░ąČą┤ąŠą│ąŠ čåąĖą║ą╗ą░ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ, ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ ą║ą░ąĮą░ą╗ąŠą▓ 1 ąĖ 2 čüąĮą░čćą░ą╗ą░ ą┐ąŠą┤ą▓ąĄčĆą│ą░čÄčéčüčÅ čüčéą░čéąĖčüčéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąŠą▒čĆą░ą▒ąŠčéą║ąĄ ąĖ čäąĖą╗čīčéčĆą░čåąĖąĖ, ąĘą░č鹥ą╝ ą┐ąĄčĆąĄą┤ą░čÄčéčüčÅ ą▓ ą║ą░ąĮą░ą╗ 3, ą▓čŗą▓ąŠą┤čÅčéčüčÅ ąĮą░ ą┤ąĖčüą┐ą╗ąĄą╣ ąĄčüą╗ąĖ čĆą░ąĘčĆąĄčłąĄąĮąŠ. ąöą░ą╗ąĄąĄ ą▓ ą║ą░ąĮą░ą╗ąĄ 3 ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖčéčüčÅ ą╝ą░č鹥ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąŠą┐ąĄčĆą░čåąĖąĖ, čüčéą░čéąĖčüčéąĖč湥čüą║ą░čÅ ąŠą▒čĆą░ą▒ąŠčéą║ą░ ąĖ čäąĖą╗čīčéčĆą░čåąĖčÅ, ąĖ ą▓čŗą▓ąŠą┤ ąĮą░ ą┤ąĖčüą┐ą╗ąĄą╣. ąĢčüą╗ąĖ čåąĖą║ą╗ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ąŠą║ąŠąĮčćąĖą╗čüčÅ ą▒ąĄąĘ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéą░ ąĖą╗ąĖ čü čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹊ą╝ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ 1E100 ąĖą╗ąĖ ą╝ąĄąĮąĄąĄ -1E100, č鹊 čåąĖą║ą╗ ą┐čĆąŠą┐čāčüą║ą░ąĄčéčüčÅ, ą░ čŹč鹊 ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ ąŠčéą▒čĆą░čüčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ. - ą┐čĆąĖ ą╝ą░č鹥ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąĖčģ ąŠą┐ąĄčĆą░čåąĖčÅčģ čü ą┤ą▓čāą╝čÅ ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮą░ą╝ąĖ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠą┤ąĮą░ ąĖąĘ ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮ ą┐ąŠčüčéčāą┐ą░ąĄčé čĆąĄąČąĄ ą┤čĆčāą│ąŠą╣ ąĖą╗ąĖ ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ ą┐ąŠčÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąĄą┤ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ čĆą░ąĘ, ą║ą░ąČą┤čŗą╣ ąĮąŠą▓čŗą╣ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čé ąŠą┐ąĄčĆą░čåąĖąĖ ą▒čāą┤ąĄčé ą▓čŗčćąĖčüą╗čÅčéčīčüčÅ čü ąĄčæ čüčéą░čĆčŗą╝ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄą╝ ąĮą░čćąĖąĮą░čÅ čüąŠ ą▓č鹊čĆąŠą│ąŠ. ąó.ąĄ. ą┐čĆąĖ ą┐ąŠąŠč湥čĆčæą┤ąĮąŠą╝ ą┐ąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮ ą▓ ą┤ą▓čāčģ ą║ą░ąĮą░ą╗ą░čģ, čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čé ą▒čāą┤ąĄčé ą▓čŗčćąĖčüą╗čÅčéčīčüčÅ ąŠą┤ąĖąĮ čĆą░ąĘ ą┤ą╗čÅ ą║ą░ąČą┤ąŠą╣ ąĮąŠą▓ąŠą╣ ą┐ą░čĆčŗ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖą╣. - ą┐čĆąĖ ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▓ąĘą░ąĖą╝ąŠčüą▓čÅąĘąĖ ą║ą░ąĮą░ą╗ą░ 3 čü ą║ą░ąĮą░ą╗ą░ą╝ąĖ 1 ąĖ 2, ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ ąĮą░ ąĮąĖčģ, ą▓čŗąĘąŠą▓ąĄčé ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ ąĖ ąĮą░ ą║ą░ąĮą░ą╗ 3. ąØą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ cą▒čĆąŠčü ą║ą░ąĮą░ą╗ą░ 1, ą┐čĆąĖ ą▓čŗą▒čĆą░ąĮąĮąŠą╝ čĆąĄąČąĖą╝ąĄ "ąÉ+ąÆ:" ą▓ ą║ą░ąĮą░ą╗ąĄ 3, ą▓čŗąĘąŠą▓ąĄčé čüą▒čĆąŠčü ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą║ą░ąĮą░ą╗ą░ 1, ąĮąŠ ąĖ ą║ą░ąĮą░ą╗ą░ 3. - čüą║ąŠčĆąŠčüčéčī ąŠą▒ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖą╣ ąĮą░ ą┤ąĖčüą┐ą╗ąĄąĄ - ąĮąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ 5 čĆą░ąĘ ą▓ čüąĄą║čāąĮą┤čā. - ą┤ą╗čÅ ą┐čĆąĄą┤ąŠčéą▓čĆą░čēąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąĄąČą┤ąĄą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĖąĘąĮąŠčüą░ EEPROM, ą▓čŗą▒ąĖčĆą░ąĄą╝čŗąĄ čĆąĄąČąĖą╝čŗ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ąĘą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░čÄčéčüčÅ ą▓ 菹ĮąĄčĆą│ąŠąĮąĄąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠą╣ ą┐ą░ą╝čÅčéąĖ c čüąĄą║čāąĮą┤ąĮąŠą╣ ąĘą░ą┤ąĄčƹȹ║ąŠą╣. - ą▓ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄ ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆą░ čü ąĘą░ąČą░čéčŗą╝ąĖ 菹Įą║ąŠą┤ąĄčĆąŠą╝ ąĖ ą║ąĮąŠą┐ą║ąŠą╣ "ąĪą▒čĆąŠčü ąÉ", ą▓ąŠčüčüčéą░ąĮą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░čÄčé ąĮą░čüčéčĆąŠą╣ą║ąĖ ąĖ čĆąĄąČąĖą╝čŗ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą┐ąŠ čāą╝ąŠą╗čćą░ąĮąĖčÄ. - ą▓čŗčģąŠą┤ č乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░č鹥ą╗čÅ ąÆ ą▓ ąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠčüčéąĖ ąŠčé čĆąĄąČąĖą╝ą░ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ, čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąĄčēčæ ąĖ ą▓čŗčģąŠą┤ąŠą╝ ą┐čĆąĄčüą║ą░ą╗ąĄčĆą░ ą▓čģąŠą┤ą░ ąĪ. - ą┐čĆąĖ ą▓ą░ą╗ąĖą┤ąĮąŠą╝ čüąĖą│ąĮą░ą╗ąĄ ąĮą░ ą▓čģąŠą┤ąĄ 1pps, ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé ąĮą░ą║ąŠą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄ č鹊čćąĮąŠčüčéąĖ ąĖąĮč鹥čĆą▓ą░ą╗ą░, ąĖ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ ą▓ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄ čĆąĄąČąĖą╝ą░ ą░ą▓č鹊ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą║ąŠčĆčĆąĄą║čåąĖąĖ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ ąŠą┐ąŠčĆąĮąŠą╣ čćą░čüč鹊čéčŗ. ąĪąĖą│ąĮą░ą╗ 1pps čüčćąĖčéą░ąĄčéčüčÅ ą▓ą░ą╗ąĖą┤ąĮčŗą╝, ąĄčüą╗ąĖ čāą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ ą▓ ą┤ąĖą░ą┐ą░ąĘąŠąĮ 1čü ±200ą╝ą║čü, ą▓ čŹč鹊ą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ ąĮą░ ąĖąĮą┤ąĖą║ą░č鹊čĆąĄ čüąĖą╝ą▓ąŠą╗ "1pps" ąŠč鹊ą▒čĆą░ąČą░ąĄčéčüčÅ ąĘąĄą╗čæąĮčŗą╝ čåą▓ąĄč鹊ą╝, ą┐čĆąĖ ąĮąĄą┐čĆą░ą▓ąĖą╗čīąĮąŠą╝ čüąĖą│ąĮą░ą╗ąĄ - ą║čĆą░čüąĮčŗą╝. ą¤čĆąŠčåąĄą┤čāčĆą░ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆąŠą▓ą║ąĖ ą┐ąŠ čüąĖą│ąĮą░ą╗čā 1pps: ============================================================================= ąŻ ą▓čģąŠą┤ąŠą▓ ąÉ ąĖ ąÆ ąŠą┤ąĖąĮą░ą║ąŠą▓ą░čÅ čüčéčĆčāą║čéčāčĆą░. ą¤ąŠčüą╗ąĄ ą▓čģąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą┤ąĄą╗ąĖč鹥ą╗čÅ ąĮą░ą┐čĆčÅąČąĄąĮąĖčÅ ąĖ čåąĄą┐ąĄą╣ ąĘą░čēąĖčéčŗ, ą║ą░ąČą┤čŗą╣ ą▓čģąŠą┤ ąĖą╝ąĄąĄčé čāąĘąĄą╗ ąĮą░ ą┤ąĖčäč乥čĆąĄąĮčåąĖą░ą╗čīąĮąŠą╝ čāčüąĖą╗ąĖč鹥ą╗ąĄ AD8130. ąÜčĆąŠą╝ąĄ čāčüąĖą╗ąĄąĮąĖčÅ ą▓ 2 čĆą░ąĘą░, čŹč鹊čé čāąĘąĄą╗ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄčćąĖą▓ą░ąĄčé čüą╝ąĄčēąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠ ą┐ąŠčüč鹊čÅąĮąĮąŠą╝čā ąĮą░ą┐čĆčÅąČąĄąĮąĖčÄ, ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠąĄ ą┤ą╗čÅ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗čīąĮąŠą╣ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą▒čŗčüčéčĆąŠą┤ąĄą╣čüčéą▓čāčÄčēąĄą│ąŠ ą║ąŠą╝ą┐ą░čĆą░č鹊čĆą░ MAX999. ąÆčģąŠą┤ ąĪ ąĖą╝ąĄąĄčé ą┐čĆąĄą┤ą┤ąĄą╗ąĖč鹥ą╗čī ąĮą░ 256 ąĖ ą╗ąŠą│ą░čĆąĖčäą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą┤ąĄč鹥ą║č鹊čĆ ą┤ą╗čÅ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ čāčĆąŠą▓ąĮčÅ ą▓čģąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ čüąĖą│ąĮą░ą╗ą░. ąöą╗čÅ čüąŠą│ą╗ą░čüąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┤ąĖąĮą░ą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą┤ąĖą░ą┐ą░ąĘąŠąĮą░, ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą┤ąĄč鹥ą║č鹊čĆąŠą╝ ąĖą╝ąĄąĄčéčüčÅ ą¤-ąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗą╣ ą░čéč鹥ąĮčÄą░č鹊čĆ. ąöą╗čÅ čāą╝ąĄąĮčīčłąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ą▓ąŠą┤ąŠą║, ąĘąŠąĮčā ą┐ąĄčćą░čéąĮąŠą╣ ą┐ą╗ą░čéčŗ čü ą▓čģąŠą┤ąĮčŗą╝ąĖ čāčüąĖą╗ąĖč鹥ą╗čÅą╝ąĖ ąĖ čéčāą╝ą▒ą╗ąĄčĆą░ą╝ąĖ ąČąĄą╗ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ąĮą░ą║čĆčŗčéčī 菹║čĆą░ąĮąŠą╝ ąĖąĘ ą╝ąĄą┤ąĮąŠą╣ č乊ą╗čīą│ąĖ. ąÜčĆąĄą┐ąĖčéčüčÅ čŹą║čĆą░ąĮ ą┐ą░ą╣ą║ąŠą╣, ą┤ą╗čÅ čŹč鹊ą│ąŠ ąĮą░ ą┐ą╗ą░č鹥 ą┐čĆąĄą┤čāčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮčŗ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮčŗąĄ ą┐ą╗ąŠčēą░ą┤ą║ąĖ. ąĪąĖą│ąĮą░ą╗ čü ą║ąŠą╝ą┐ą░čĆą░č鹊čĆą░ ąĖą┤čæčé ąĮą░ čāąĘąĄą╗ ą╗ąŠą│ąĖą║ąĖ - čüąĖąĮčģčĆąŠąĮąĖąĘą░č鹊čĆ (čéčĆąĖą│ą│ąĄčĆ ą©ą╝ąĖą┤čéą░, D-čéčĆąĖą│ą│ąĄčĆ, 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčé 2ąś-ąØąĢ). ąÆ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĖ "čüč鹊ą┐" č湥čĆąĄąĘ čŹč鹊čé čāąĘąĄą╗ ą▓čģąŠą┤ąĮčŗąĄ ą┐ąĄčĆąĄą┐ą░ą┤čŗ čüąŠ ą▓čģąŠą┤ą░ ąĮą░ ą£ąÜ ąĮąĄ ą┐ąŠčüčéčāą┐ą░čÄčé. ą¤čĆąĖ ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤ąĄ ą▓ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄ "čüčćčæčé", čāąĘąĄą╗ čüąĖąĮčģčĆąŠąĮąĮąŠ ąĮą░čćąĖąĮą░ąĄčé ą┐ąĄčĆąĄą┤ą░ą▓ą░čéčī ą▓čģąŠą┤ąĮčŗąĄ ą┐ąĄčĆąĄą┐ą░ą┤čŗ ąĮą░ ą┤ą▓ą░ čüą▓ąŠąĖ ą▓čŗčģąŠą┤ą░čģ (ą┐ąĄčĆą▓čŗą╣ ą▓čŗą▒čĆą░ąĮąĮčŗą╣ ą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╝ ą┐ąĄčĆąĄą┐ą░ą┤ ąĮą░ ą▓čģąŠą┤ąĄ ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ąĄčé čüą┐ą░ą┤ ąĮą░ ą▓čŗčģąŠą┤ąĄ). ąØą░ ą┐ąĄčĆą▓čŗą╣ ą▓čŗčģąŠą┤ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┐ąĄčĆą▓čŗą╣ čüą┐ą░ą┤, ąĮą░ ą▓č鹊čĆąŠą╣ ą▓čŗčģąŠą┤ ą▓čüąĄ čüą┐ą░ą┤čŗ ąĖ čäčĆąŠąĮčéčŗ. ąÆčŗčģąŠą┤čŗ čŹčéąĖčģ čāąĘą╗ąŠą▓ ą┐ąŠą┤ą║ą╗čÄč湥ąĮčŗ ą║ ą▓čģąŠą┤ą░ą╝ ąĘą░čģą▓ą░čéą░ čéą░ą╣ą╝ąĄčĆąŠą▓ HRTIMx, ą┤ą╗čÅ ąĘą░čģą▓ą░čéą░ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą│ąŠ ąĖ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą│ąŠ ą▓čģąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą┐ą░ą┤ą░ ąĘą░ čåąĖą║ą╗ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ. ąŁčéąĖ čéą░ą╣ą╝ąĄčĆčŗ čéą░ą║čéąĖčĆčāčÄčéčüčÅ ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĄą╣ ąŠą┐ąŠčĆąĮąŠą╣ čćą░čüč鹊č鹊ą╣. ąÆč鹊čĆąŠą╣ ą▓čŗčģąŠą┤ čāąĘą╗ą░ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┐ąŠą┤ą║ą╗čÄč湥ąĮ ąĄčēčæ ą║ ą┤ą▓čāą╝ čéą░ą╣ą╝ąĄčĆą░ą╝ TIMx, ąŠą┤ąĖąĮ čüą║ąŠąĮčäąĖą│čāčĆąĖčĆąŠą▓ą░ąĮ ąĮą░ ą┐ąŠą┤čüčćčæčé ą▓čģąŠą┤ąĮčŗčģ ą┐ąĄčĆąĄą┐ą░ą┤ąŠą▓, ą┤čĆčāą│ąŠą╣ - ą┤ą╗čÅ ą┐ąŠą┤čüčćčæčéą░ ą▓čģąŠą┤ąĮčŗčģ ą┐ąĄčĆąĄą┐ą░ą┤ąŠą▓ čü ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗą╝ čĆą░ąĘčĆąĄčłąĄąĮąĖąĄą╝ čüč湥čéą░ ą▓čģąŠą┤ąĮčŗą╝ čāčĆąŠą▓ąĮąĄą╝ (Gate). ąÆ ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆąĄ ą┤ą╗čÅ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ čćą░čüč鹊čéčŗ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčæąĮ ą╝ąĄč鹊ą┤ ąŠą▒čĆą░čéąĮąŠą│ąŠ čüčćčæčéą░ (Reciprocate counting). ąöą╗čÅ čŹč鹊ą│ąŠ ą╝ąĄč鹊ą┤ą░ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ ąĘąĮą░čćą░čēąĖčģ čĆą░ąĘčĆčÅą┤ąŠą▓ ąĖ ą┐ąŠą│čĆąĄčłąĮąŠčüčéčī ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąĮąŠ ąŠą┤ąĖąĮą░ą║ąŠą▓ą░ ą┤ą╗čÅ ą▓čüąĄą│ąŠ ą┤ąĖą░ą┐ą░ąĘąŠąĮą░ ąĖąĘą╝ąĄčĆčÅąĄą╝čŗčģ čćą░čüč鹊čé, ąĖ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čÅąĄčéčüčÅ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĄą╝ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮąŠą╣ ąĖ čüčéą░ą▒ąĖą╗čīąĮąŠčüčéčī ąŠą┐ąŠčĆąĮąŠą╣ čćą░čüč鹊čéčŗ. ąØą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ ą┐čĆąĖ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖąĖ čćą░čüč鹊čéčŗ 1000ąōčå ąĘą░ 1 čüąĄą║čāąĮą┤čā, čĆą░ąĘčĆąĄčłą░čÄčēą░čÅ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéčī čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčé 1čü*(1ą║ąōčå/500ą£ąōčå)=±0.000002, čé.ąĄ 5 ąĘąĮą░ą║ąŠą▓ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ąĘą░ą┐čÅč鹊ą╣, ą▓čüąĄą│ąŠ 8.5 ąĘąĮą░čćą░čēąĖčģ čĆą░ąĘčĆčÅą┤ąŠą▓. ą¤čĆąĖ čéą░ą║ąŠą╝ ą╝ąĄč鹊ą┤ąĄ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ čćą░čüč鹊čéčŗ, ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖąĄ ą▓čģąŠą┤ąĮčŗčģ ą┤ąĄą╗ąĖč鹥ą╗ąĄą╣ čćą░čüč鹊čéčŗ, ą║ą░ą║ ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ ą┐ąŠ ą▓čģąŠą┤čā ąĪ, ąĮąĄ ą┐čĆąĖą▓ąŠą┤ąĖčé ą║ ą┐ąŠč鹥čĆąĄ čĆą░ąĘčĆčÅą┤ąĮąŠčüčéąĖ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéą░. ąÉą╗ą│ąŠčĆąĖčéą╝ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅąĄčé ą£ąÜ ąĘą░ čåąĖą║ą╗ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠą╗čāčćą░čéčī č鹊čćąĮąŠąĄ čćąĖčüą╗ąŠ ą▓čģąŠą┤ąĮčŗčģ ą┐ąĄčĆąĄą┐ą░ą┤ąŠą▓ (N), čćąĖčüą╗ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą┐ą░ą┤ąŠą▓ ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĄą╣ ąŠą┐ąŠčĆąĮąŠą╣ čćą░čüč鹊čéčŗ (M), ą░ čéą░ą║ąČąĄ čćąĖčüą╗ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą┐ą░ą┤ąŠą▓ ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĄą╣ ąŠą┐ąŠčĆąĮąŠą╣ čćą░čüč鹊čéčŗ, ą┐ąŠą┤čüčćąĖčéą░ąĮąĮčŗčģ ą▓ č鹥č湥ąĮąĖąĖ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ, ą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ ą▓čģąŠą┤ąĮąŠą╣ čüąĖą│ąĮą░ą╗ ąĖą╝ąĄą╗ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī (K). ą¤čĆąĖč湥ą╝ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąŠčé ą┐ąĄčĆą▓ąŠą│ąŠ ą┤ąŠ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą│ąŠ ą▓čģąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą┐ą░ą┤ą░ (N) ą▓čŗčćąĖčüą╗čÅąĄčéčüčÅ čü č鹊čćąĮąŠčüčéčīčÄ ±1 ąĄą┤ąĖąĮąĖčåą░ čüč湥čéą░ ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĄą╣ ąŠą┐ąŠčĆąĮąŠą╣ čćą░čüč鹊čéčŗ (ą£), čé.ąĄ. ±2ąĮčü. ąóąŠčćąĮąŠčüčéčī ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ (K) čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčé ±4ąĮčü, čé.ą║. čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčēąĖąĄ čéą░ą╣ą╝ąĄčĆčŗ čéą░ą║čéąĖčĆčāčÄčéčüčÅ čü čćą░čüč鹊č鹊ą╣, ą▓ 2 čĆą░ąĘą░ ą╝ąĄąĮčīčłąĄ čüąĖčüč鹥ą╝ąĮąŠą╣ (250ą£ąōčå). ą¤ąŠ čŹčéąĖą╝ ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝ ą▓čŗčćąĖčüą╗čÅčÄčéčüčÅ ąĖąĘą╝ąĄčĆčÅąĄą╝čŗąĄ ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮčŗ: ąŚąĮą░č湥ąĮąĖčÅ ąŠč鹊ą▒čĆą░ąČą░čÄčéčüčÅ ąĮą░ ą┤ąĖčüą┐ą╗ąĄąĄ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ čü ą╝ą░ą║čüąĖą╝ą░ą╗čīąĮąŠą╣ čĆą░ąĘčĆčÅą┤ąĮąŠčüčéčīčÄ, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ąĮčāąČąĮąŠ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░čéčī, ą║ą░ą║ąĖą╝ čĆą░ąĘčĆčÅą┤ą░ą╝ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▓ąĄčĆąĖčéčī, ą░ ą║ą░ą║ąĖą╝ - ąĮąĄčé. ąÆ ą▒čāą┤čāčēąĖčģ ą┐čĆąŠčłąĖą▓ą║ą░čģ ą┐ą╗ą░ąĮąĖčĆčāąĄčéčüčÅ ą┤ąŠą▒ą░ą▓ąĖčéčī ą│ą░čłąĄąĮąĖąĄ ąĖą╗ąĖ ąĘą░č鹥ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ čĆą░ąĘčĆčÅą┤ąŠą▓, ąĮąĄ ąĮąĄčüčāčēąĖčģ ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠą╣ ąĖąĮč乊čĆą╝ą░čåąĖąĖ. ą¤čĆą░ą▓ą┤ą░ ą▓ čüą╗čāčćą░čÅčģ ąĮą░ą║ąŠą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĖą╗ąĖ čäąĖą╗čīčéčĆą░čåąĖąĖ ąĘą░ą╝ąĄčĆąŠą▓ ąĮąĄ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ čŹč鹊 ą╝ąŠąČąĮąŠ č鹊čćąĮąŠ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĖčéčī. ąØą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ ąĖąĘą╝ąĄčĆčÅąĄą╝ čćą░čüč鹊čéčā čü ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĄą╝ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ 100ą╝ą║čü ą▒ąĄąĘ čüčéą░čéąĖčüčéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąŠą▒čĆą░ą▒ąŠčéą║ąĖ, ąĮą░ ą┤ąĖčüą┐ą╗ąĄąĄ ą▓ąĖą┤ąĖą╝ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ 50.0000000000ą£ąōčå, ą┐ąŠą│čĆąĄčłąĮąŠčüčéčī ą▓čŗčćąĖčüą╗ąĄąĮąĖčÅ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčé ±1 ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĄą╣ ąŠą┐ąŠčĆąĮąŠą╣ čćą░čüč鹊čéčŗ (500ą£ąōčå), ąĘąĮą░čćąĖčé čĆąĄą░ą╗čīąĮą░čÅ čćą░čüč鹊čéą░ (ą▒ąĄąĘ čāčćčæčéą░ ąĮąĄąĖą┤ąĄą░ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ čéčĆą░ą║čéą░ ąĖ č鹊čćąĮąŠčüčéąĖ ąŠą┐ąŠčĆąĮąŠą│ąŠ ą│ąĄąĮąĄčĆą░č鹊čĆą░) ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī: ą¤čĆąĖ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖąĖ ąĄą┤ąĖąĮąĖčćąĮčŗčģ ąĖąĮč鹥čĆą▓ą░ą╗ąŠą▓ ąĖ ą┤ą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüč鹥ą╣ ą┐ąŠ ą┤ą▓čāą╝ čĆą░ąĘąĮčŗą╝ ą▓čģąŠą┤ą░ą╝ HRTIMx, ą£ąÜ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖčé ąĄą┤ąĖąĮąĖčćąĮčŗąĄ ąĘą░čģą▓ą░čéčŗ čüčéą░čĆč鹊ą▓ąŠą│ąŠ ąĖ čäąĖąĮąĖčłąĮąŠą│ąŠ čüąŠą▒čŗčéąĖčÅ. ą¤ąŠ čŹčéąĖą╝ ąĘą░čģą▓ą░čéą░ą╝ ą▓čŗčćąĖčüą╗čÅąĄčéčüčÅ čĆąĄą░ą╗čīąĮą░čÅ ą┤ą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčī. ąöąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ, ą┐čĆąĖ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖąĖ ąĖąĮč鹥čĆą▓ą░ą╗ąŠą▓ ą┐ąŠ čĆą░ąĘąĮčŗą╝ ą▓čģąŠą┤ą░ą╝, ąĘą░ą┤ąĄą╣čüčéą▓čāąĄčéčüčÅ ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčé 2ąś-ąØąĢ ą╝ąĄąČą┤čā čāąĘą╗ą░ą╝ąĖ. ąĪ ąĄą│ąŠ ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ čāčüčéą░ąĮą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗čīąĮą░čÅ ąŠč湥čĆčæą┤ąĮąŠčüčéčī ą┐ąŠčüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┐ąĄčĆąĄą┐ą░ą┤ąŠą▓ ąĮą░ ą£ąÜ. ąÆ čŹčéąĖčģ čĆąĄąČąĖą╝ą░čģ ą▒ąĄąĘ čüčéą░čéąĖčüčéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąŠą▒čĆą░ą▒ąŠčéą║ąĖ, čĆą░ąĘčĆąĄčłą░čÄčēą░čÅ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéčī ą▒čāą┤ąĄčé čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅčéčī 2ąĮčü. ąÆ čĆąĄąČąĖą╝ą░čģ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ čćą░čüč鹊čéčŗ ąĖ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ ąĖąĘąĮą░čćą░ą╗čīąĮąŠ ą┐ą╗ą░ąĮąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĖčéčī ą║ąŠąĮą▓ąĄą╣ąĄčĆąĮčŗą╣ čüą┐ąŠčüąŠą▒ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ, ą┐čĆąĖ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ ą▓čģąŠą┤ąĮąŠą╣ čüąĖą│ąĮą░ą╗ ąŠą▒čĆą░ą▒ą░čéčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ ąĮąĄą┐čĆąĄčĆčŗą▓ąĮąŠ, ą▒ąĄąĘ ą┐čĆąĄčĆčŗą▓ą░ąĮąĖčÅ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄą╝ "čüč鹊ą┐" ą▓čģąŠą┤ąĮčŗą╝ čāąĘą╗ąŠą╝ ą╗ąŠą│ąĖą║ąĖ ąĖ ą▒ąĄąĘ čĆą░ąĘčĆčŗą▓ą░ ą▓čģąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ čüąĖą│ąĮą░ą╗ą░. ą¤čĆąĖ čéą░ą║ąŠą╝ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĄ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖą╣, ąĮą░čćą░ą╗ą░ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čüą╝ąĄčēąĄąĮčŗ ą┤čĆčāą│ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┤čĆčāą│ą░. ąŁč鹊 ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅąĄčé ą┐ąŠą╗čāčćą░čéčī ąĮąŠą▓čŗą╣ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čé ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ ą║ą░ąČą┤čŗąĄ 200ą╝čü, ąĮąĄąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠ ąŠčé ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ. ąÉ čéą░ą║ąČąĄ ą▒čŗčüčéčĆąŠ ąŠč鹊ą▒čĆą░ąČą░čéčī ą┐čĆąĄą┤ą▓ą░čĆąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╣ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čé, ą┐ąŠčüč鹥ą┐ąĄąĮąĮąŠ čāč鹊čćąĮčÅčÅ ąĄą│ąŠ ą║ ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖčÄ ąĖąĮč鹥čĆą▓ą░ą╗ą░ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ. ąØą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ ą┐čĆąĖ ąĘą░ą┐čāčüą║ąĄ čåąĖą║ą╗ą░ čü ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĄą╝ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ 10čü, ąĘą░ą┐čāčüčéčÅčéčüčÅ 50 ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗčģ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖą╣ čüąŠ čüą╝ąĄčēąĄąĮąĖąĄą╝ 200ą╝čü ą┤čĆčāą│ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┤čĆčāą│ą░, ą┐čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ą▓ č鹥č湥ąĮąĖąĖ ą┐ąĄčĆą▓čŗąĄ 50 ąĘą░ą╝ąĄčĆąŠą▓ ą▒čāą┤ąĄčé ą┐ąŠčüč鹥ą┐ąĄąĮąĮąŠ ąĮą░ą▒čĆą░ąĮą░ ą┐ąŠą╗ąĮą░čÅ č鹊čćąĮąŠčüčéčī čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéą░. ąöą░ą╗ąĄąĄ, čü ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ąŠą╝ 200ą╝čü, ąĮą░ ą┤ąĖčüą┐ą╗ąĄąĄ čü ą┐ąŠą╗ąĮąŠą╣ č鹊čćąĮąŠčüčéčīčÄ, ą▒čāą┤čāčé ąŠč鹊ą▒čĆą░ąČą░čéčīčüčÅ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ ąĘą░ą╝ąĄčĆąŠą▓, ąĘą░ą┐čāčēąĄąĮąĮčŗčģ čüąŠ čüą╝ąĄčēąĄąĮąĖąĄą╝ ąŠčé čüą░ą╝ąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą│ąŠ. ą¤ąŠą┤čĆąŠą▒ąĮąĄąĄ ą┐čĆąŠ ą┤ą░ąĮąĮčŗą╣ čüą┐ąŠčüąŠą▒ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐ąŠčćąĖčéą░čéčī čéčāčé. ąÜ ą▒ąŠą╗čīčłąŠą╝čā čüąŠąČą░ą╗ąĄąĮąĖčÄ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖčÅ, čüą▓čÅąĘą░ąĮąĮčŗąĄ čü ą╝ąŠą┤čāą╗ąĄą╝ HRTIM ą┐čĆąĖ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╣ čüčģąĄą╝ąŠč鹥čģąĮąĖą║ąĄ, ąĮąĄ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖą╗ąĖ čĆąĄą░ą╗ąĖąĘąŠą▓ą░čéčī ą┐čĆąĖąĄą╝ą╗ąĄą╝čāčÄ č鹊čćąĮąŠčüčéčī ą┐čĆąĖ čéą░ą║ąŠą╝ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĄ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ. ąŁč鹊čé čüą┐ąŠčüąŠą▒ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ąŠčéą║čĆčŗą▓ą░ąĄčé ąĖąĮč鹥čĆąĄčüąĮčŗąĄ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą┐ą╗ą░ąĮąĖčĆčāąĄčéčüčÅ čĆąĄą░ą╗ąĖąĘąŠą▓ą░čéčī ą┐ąŠąĘąČąĄ ą▓ ą┤čĆčāą│ąŠą╝ ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆąĄ. ąÆąŠąŠą▒čēąĄ ą┐čĆąĖčłą╗ąŠčüčī ąĖąĘčĆčÅą┤ąĮąŠ ą┐ąŠą╗ąŠą╝ą░čéčī ą│ąŠą╗ąŠą▓čā ąĮą░ą┤ ą░ą╗ą│ąŠčĆąĖčéą╝ąŠą╝ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą║ą░ąČą┤ąŠą│ąŠ čĆąĄąČąĖą╝ą░ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ. ąÆąĄą┤čī ą░ą╗ą│ąŠčĆąĖčéą╝ ą┤ąŠą╗ąČąĄąĮ ą┐ąŠą╗ąĮąŠčüčéčīčÄ ąĖčüą║ą╗čÄčćą░čéčī ą┤ą░ąČąĄ č鹥ąŠčĆąĄčéąĖč湥čüą║čāčÄ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ąĖčüą║ą░ąČąĄąĮąĖčÅ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹊ą▓ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ čüąĖą│ąĮą░ą╗ąŠą▓ ą║ą░ą║ąĖčģ-ą╗ąĖą▒ąŠ čćą░čüč鹊čé ąĖ čüąŠąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖą╣ ąĖąĮč鹥čĆą▓ą░ą╗ąŠą▓. ąæčŗą╗ ąĖčüą┐čĆąŠą▒ąŠą▓ą░ąĮ (ąĖ ąŠąĮ ą┤ą░ąČąĄ ą▒čŗą╗ ą║ą░ą║-č鹊 čĆą░ą▒ąŠč鹊čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĄąĮ) ą┤ą░ąČąĄ čéą░ą║ąŠą╣ ąĘą░ą╝čŗčüą╗ąŠą▓ą░čéčŗą╣ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčé, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠą┤ąĮąŠ ąĖ č鹊 ąČąĄ čüąŠą▒čŗčéąĖąĄ ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ą╗ąŠ ą┤ą▓ąĄ ą┐ąĄčĆąĄčüčŗą╗ą║ąĖ ą┐ąŠ DMA čü čĆą░ąĘąĮčŗą╝ ą┐čĆąĖąŠčĆąĖč鹥č鹊ą╝, ąŠą┤ąĮąŠą╣ ą┐ąĄčĆąĄčüčŗą╗ą║ąŠą╣ čćąĖčéą░ą╗ąĖčüčī čäą╗ą░ą│ąĖ čéą░ą╣ą╝ąĄčĆą░ HRTIM, ą┤čĆčāą│ąŠą╣ - čŹčéąĖ ąČąĄ čäą╗ą░ą│ąĖ čüą▒čĆą░čüčŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī. ą¤čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝ą░, ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ ą▓čŗąĘą▓ą░ą╗ą░ ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗čīčłąĄąĄ ąĘą░čéčĆčāą┤ąĮąĄąĮąĖąĄ ą▓ čĆąĄą░ą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ, čŹč鹊 ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠčłąĖą▒ą║ą░ ą┐čĆąĖčģąŠą┤čÅčēąĄą│ąŠ čäčĆąŠąĮčéą░ ą▓čģąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ čüąĖą│ąĮą░ą╗ą░ ± čéą░ą║čé čüąĖčüč鹥ą╝ąĮąŠą╣ čćą░čüč鹊čéčŗ, ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗ą░čüčī ąĮą░ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé ą┐ąĄčĆąĄą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖčÅ čéą░ą╣ą╝ąĄčĆą░ HRTIM. ąŁč鹊 ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ą╗ąŠ ąŠč湥ąĮčī čĆąĄą┤ą║čāčÄ ąŠčłąĖą▒ą║čā ą▓ 100ą╝ą║čü. ąÉą┐ą┐ą░čĆą░čéąĮčŗčģ čüčĆąĄą┤čüčéą▓, čāčćąĖčéčŗą▓ą░čéčī čéą░ą║ąŠąĄ ą┐ąĄčĆąĄą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖąĄ ąĮąĄčé. ą¤čĆąĖčłą╗ąŠčüčī ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘąŠą▓ą░čéčī ą┤ą▓ą░ ą┐ą░čĆą░ą╗ą╗ąĄą╗čīąĮčŗčģ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüą░ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ, čüą╝ąĄčēčæąĮąĮčŗčģ ą┤čĆčāą│ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┤čĆčāą│ą░, ąĖ ą┐čĆąĖ ą┐ąŠą┐ą░ą┤ą░ąĮąĖąĄ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĮčŗčģ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖą╣ ą▓ ą┤ąĖą░ą┐ą░ąĘąŠąĮ ą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠą╣ ąŠčłąĖą▒ą║ąĖ, ą▒čĆą░čéčī ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ ąĖąĘ ą▓čüą┐ąŠą╝ąŠą│ą░č鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüą░. ąóą░ą║ ąČąĄ ą┐čĆąĖčłą╗ąŠčüčī ą┐čĆąĖąĮčÅčéčī ą╝ąĄčĆčŗ ą┤ą╗čÅ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊ą▒čŗ čéčĆą░ąĮąĘą░ą║čåąĖąĖ DMA ą│ą░čĆą░ąĮčéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮąŠ ąĮąĄ ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą┤čĆčāą│ ąĮą░ ą┤čĆčāą│ą░. ąÆ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąĄ ąŠčéą╗ą░ą┤ą║ąĖ ą░ą╗ą│ąŠčĆąĖčéą╝ąŠą▓ ą▓čüą┐ą╗čŗą╗ ą║ąŠčüčÅą║ ą£ąÜ, ąĮąĄ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĮčŗą╣ ą▓ errata: ą┤ą╗čÅ čéą░ą╣ą╝ąĄčĆąŠą▓ A...E ą╝ąŠą┤čāą╗čÅ HRTIM ąĄčüčéčī ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ ą▓ čüč湥čéčćąĖą║ą░čģ, ą┤ą╗čÅ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ąĖąĮąŠą│ą┤ą░ ą┐čĆąĖ ąĘą░čģą▓ą░č鹥, ąĘą░čģą▓ą░č湥ąĮąĮąŠąĄ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ ąĖ čäą╗ą░ą│ąĖ ą▓čŗčüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą┐ąĄčĆąĄą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖčÅ čŹčéąĖčģ čüč湥čéčćąĖą║ąŠą▓, ą░ ąĮąĄ ą▓ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé ąĘą░čģą▓ą░čéą░. ą¤čĆąĖčćčæą╝ čüą░ą╝ ąĘą░čģą▓ą░čé ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą║ąŠčĆčĆąĄą║čéąĮąŠ. ąÜą░ą║ąĖąĄ ą║ąŠąĮą║čĆąĄčéąĮąŠ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅ ą▓ą╗ąĖčÅčÄčé ąĮą░ ą┐ąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ čéą░ą║ąĖčģ ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĮčŗčģ č鹊č湥ą║, ą┤ąŠčüč鹊ą▓ąĄčĆąĮąŠ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčī ąĮąĄ čāą┤ą░ą╗ąŠčüčī. ą¤čĆąĖčłą╗ąŠčüčī ą▓čŗčćąĖčüą╗čÅčéčī čŹčéąĖ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ ąĖ "ą┐ąŠą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčéčī" ą┐čĆąŠą│čĆą░ą╝ą╝ąĮčŗąĄ ą║ąŠčüčéčŗą╗ąĖ. ąŁč鹊 ą░ą║čéčāą░ą╗čīąĮąŠ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┤ą╗čÅ čĆąĄąČąĖą╝ąŠą▓ tA, tB ąĖ ą▓čģąŠą┤ą░ 1pps. ą×čüčéą░ą╗čüčÅ ąŠčéą║čĆčŗčéčŗą╝ ą▓ąŠą┐čĆąŠčü, ąĮą░ čüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čŹč鹊čé ą║ąŠčüčÅą║ ąŠą┤ąĖąĮą░ą║ąŠą▓ ą┤ą╗čÅ ą╝ąĖą║čĆąŠą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ą╗ąĄčĆąŠą▓ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ą┐ą░čĆčéąĖą╣ ąĖ čĆąĄą▓ąĖąĘąĖą╣. ąÆąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčīčÄ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą╝ąŠą┤čāą╗čÅ HRTIM (ver1.1) ą▓ čĆąĄąČąĖą╝ąĄ ąĘą░čģą▓ą░čéą░ ąĮą░ čćą░čüč鹊č鹥 500ą£ąōčå, ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░čÄčé č鹊ą╗čīą║ąŠ ą£ąÜ čüąĄą╝ąĄą╣čüčéą▓ą░ stm32h7. ąæąŠą╗ąĄąĄ ą┐čĆąŠą┤ą▓ąĖąĮčāčéčŗą╣ ą╝ąŠą┤čāą╗čī HRTIM (ver2.0) ą▓ ą£ąÜ čüąĄą╝ąĄą╣čüčéą▓ą░ stm32g4, ąĖą╝ąĄčÄčēąĖą╣ PLL, č鹥ą╝ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ ą╝ąŠąČąĄčé ąĘą░čģą▓ą░čéčŗą▓ą░čéčī č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĮą░ čćą░čüč鹊č鹥 čÅą┤čĆą░ ą£ąÜ, ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ ąĮąĖąČąĄ č湥ą╝ ą▓ čüąĄą╝ąĄą╣čüčéą▓ąĄ H7. ąĪčāčēąĄčüčéą▓čāčÄčé ą┤ą▓ąĄ čĆąĄą▓ąĖąĘąĖąĖ ą║čĆąĖčüčéą░ą╗ą╗ą░ ą£ąÜ stm32h750vbt, čĆąĄą▓ąĖąĘąĖčÅ Y (400ą£ąōčå) ąĖ čĆąĄą▓ąĖąĘąĖčÅ V (480ą£ąōčå). ąöą╗čÅ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ ą▓ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╝ ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆąĄ ą┐čĆąĖą│ąŠą┤ąĮą░ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▓č鹊čĆą░čÅ, ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ čĆą░ą▒ąŠčéą░ąĄčé čü ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąĖą╝ čĆą░ąĘą│ąŠąĮąŠą╝ ąĮą░ 5% (ą┤ąŠ 500ą£ąōčå). ąóą░ą║ čćč鹊 ą┐čĆąĖ ą┐ąŠą║čāą┐ą║ąĄ, čāč鹊čćąĮčÅą╣č鹥 čā ą┐ąŠčüčéą░ą▓čēąĖą║ą░ čĆąĄą▓ąĖąĘąĖčÄ ą║čĆąĖčüčéą░ą╗ą╗ą░. ą» ą▒čĆą░ą╗ čéčāčé. ą£ąÜ stm32h750vbt ąĖą╝ąĄąĄčé ą▓čüąĄą│ąŠ ąŠą┤ąĮčā čüčéą░ąĮąĖčåčā čäą╗čŹčłą┐ą░ą╝čÅčéąĖ, ą░ ąĘąĮą░čćąĖčé ą▓ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąĄ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ąĄčæ ąĮąĄą╗čīąĘčÅ ą┐ąĄčĆąĄą┐ąĖčüčŗą▓ą░čéčī, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ą┤ą╗čÅ čģčĆą░ąĮąĄąĮąĖčÅ ąĮą░čüčéčĆąŠąĄą║ ą┐čĆąĖčłą╗ąŠčüčī ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčī ą▓ąĮąĄčłąĮčÄčÄ I2C EEPROM. ąÆąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖąĄ ą╗čÄą▒ąŠą╣ ą┐ą░ą╝čÅčéąĖ čü ąŠą┤ąĮąŠą▒ą░ą╣č鹊ą▓čŗą╝ ą░ą┤čĆąĄčüąŠą╝: 24c02 ... 24c16. ą¤ąĖčéą░ąĮąĖąĄ +3.3ąÆ č乊čĆą╝ąĖčĆčāąĄčéčüčÅ ą┤ą▓čāą╝čÅ čüčéą░ą▒ąĖą╗ąĖąĘą░č鹊čĆą░ą╝ąĖ LM1117-3.3ąÆ, ąŠą┤ąĖąĮ ą┐ąĖčéą░ąĄčé ą£ąÜ, ą┤čĆčāą│ąŠą╣ - ą▓čüčæ ąŠčüčéą░ą╗čīąĮąŠąĄ. ą×čéčĆąĖčåą░č鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ąĮą░ą┐čĆčÅąČąĄąĮąĖąĄ -5ąÆ ą┤ą╗čÅ ą┐ąĖčéą░ąĮąĖčÅ ą▓čģąŠą┤ąĮčŗčģ čāčüąĖą╗ąĖč鹥ą╗ąĄą╣ č乊čĆą╝ąĖčĆčāąĄčéčüčÅ MC34063. ąĪ ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ąĮąĄą┤ąŠčĆąŠą│ąŠą│ąŠ ą▒ą╗ąŠą║ą░ čü ą░ą╗ąĖ-菹║čüą┐čĆąĄčüčü ąĖ Li-Ion ą░ą║ą║čāą╝čāą╗čÅč鹊čĆą░ ą▒ąŠą╗čīčłąŠą╣ čæą╝ą║ąŠčüčéąĖ ąŠčé ą┐ą╗ą░ąĮčłąĄčéą░, ą╝ąŠąČąĮąŠ ą╗ąĄą│ą║ąŠ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄčćąĖčéčī ą░ą▓č鹊ąĮąŠą╝ąĮąŠąĄ ą┐ąĖčéą░ąĮąĖąĄ ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆą░. ąØą░ ą▓čŗčģąŠą┤ą░čģ F1 ąĖ F2 čüąĖą│ąĮą░ą╗ č乊čĆą╝ąĖčĆčāąĄčéčüčÅ ą▓čüčéčĆąŠąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą┤ąĄą╗ąĖč鹥ą╗čÅą╝ąĖ-ą╝čāą╗čīčéąĖą┐ą╗ąĄą║čüąŠčĆą░ą╝ąĖ MCO. ąĪąĖą│ąĮą░ą╗čŗ ąĮą░ čŹčéąĖ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖąĄ ą▓čŗčģąŠą┤čŗ ąĖą┤čāčé č湥čĆąĄąĘ ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮčŗąĄ ąĖąĮą▓ąĄčĆč鹊čĆčŗ. ąæąŠą╗čīčłą░čÅ čćą░čüčéčī čćą░čüč鹊čé ąĖą╝ąĄąĄčé čüą║ą▓ą░ąČąĮąŠčüčéčī ą▒ą╗ąĖąĘą║čāčÄ ą║ ą╝ąĄą░ąĮą┤čĆčā. ąØąĄą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čćą░čüč鹊čéčŗ ąŠą▒čĆą░ąĘčāčÄčéčüčÅ ą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄą╝ ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓ąŠą│ąŠ ą│ąĄąĮąĄčĆą░č鹊čĆą░, ą╝ąĖąĮčāčÅ PLL ą£ąÜ, ą░ ąĘąĮą░čćąĖčé č鹥ąŠčĆąĄčéąĖč湥čüą║ąĖ ąĖą╝ąĄčÄčé ą╝ąĄąĮčīčłąĖą╣ ą┤ąČąĖčéč鹥čĆ. ąóą░ą║ąĖąĄ čćą░čüč鹊čéčŗ ą┐ąŠą╝ąĄčćą░čÄčéčüčÅ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčēąĖą╝ąĖ čüąĖą╝ą▓ąŠą╗ą░ą╝ąĖ "via PLL" ąĖą╗ąĖ "w/o PLL" čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ. ąöą╗čÅ ąŠčåąĄąĮą║ąĖ ą┤ąČąĖčéč鹥čĆą░ PLL, ąĮą░ ą▓čŗčģąŠą┤ąĄ F1 ą┤ą╗čÅ čćą░čüč鹊čéčŗ 10ą£ąōčå ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▓čŗą▒čĆą░čéčī ąŠą▒ą░ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčéą░. ąöą╗čÅ ą│ąĄąĮąĄčĆą░čåąĖąĖ čćą░čüč鹊čé 100ą║ąōčå ąĖ ąĮąĖąČąĄ ąĮą░ ą▓čŗčģąŠą┤ąĄ F2, ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘčāčÄčéčüčÅ čéą░ą╣ą╝ąĄčĆ ą▓ čĆąĄąČąĖą╝ąĄ ą©ąśą£. ąÆ čŹč鹊ą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ, čüąĖą│ąĮą░ą╗ čüąĖąĮčģčĆąŠąĮąĖąĘąĖčĆčāąĄčéčüčÅ čü čüąĖąĮčāčüąŠąĖą┤ą░ą╗čīąĮčŗą╝ąĖ čüąĖą│ąĮą░ą╗ą░ą╝ąĖ SIN1,2. ąŁčéąĖ čüąĖą│ąĮą░ą╗čŗ, čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ čäąĖą╗čīčéčĆąŠą▓ ąØą¦ ą▓č鹊čĆąŠą│ąŠ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ą░ ąĮą░ ą×ąŻ, č乊čĆą╝ąĖčĆčāąĄčéčüčÅ ąĖąĘ ą┐ąŠčüčéčāą┐ą░čÄčēąĄą│ąŠ čü ą”ąÉą¤ čéčĆąĄčāą│ąŠą╗čīąĮąŠą│ąŠ čüąĖą│ąĮą░ą╗ą░. ążąŠčĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą”ąÉą¤ čüčĆą░ąĘčā čüąĖąĮčāčüąŠąĖą┤ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čüąĖą│ąĮą░ą╗ą░ ąĮąĄ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘčāąĄčéčüčÅ ąĖąĘ-ąĘą░ ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ ąĖąĮč鹥ąĮčüąĖą▓ąĮąŠą│ąŠ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ DMA, čćč鹊 ą┐čĆąĖ ąĮąĄą▒ą╗ą░ą│ąŠą┐čĆąĖčÅčéąĮčŗčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ąĖąĮąŠą│ą┤ą░ ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ą╗ąŠ čüą▒ąŠąĖ ą▓ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąĄ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ. ąÜčĆąŠą╝ąĄ č鹊ą│ąŠ, čéą░ą║ąŠą╣ čüąĖą│ąĮą░ą╗ ąĖą╝ąĄą╗ ą▒čŗ ą▒ąŠą╗čīčłąĖą╣ ą┤ąČąĖčéč鹥čĆ. ąóą░ą║ ą║ą░ą║ čĆą░ąĘčĆąĄčłą░čÄčēą░čÅ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéčī ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ ąĮąĄ ą┐čĆąĄą▓čŗčłą░ąĄčé ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ čćą░čüč鹊čéčŗ čéą░ą║čéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čéą░ą╣ą╝ąĄčĆąŠą▓, ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤čŗ ą╝ąĄąČą┤čā čĆą░ąĘąĮčŗą╝ąĖ ą┤ąŠą╝ąĄąĮą░ą╝ąĖ čéą░ą║čéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ čäą░ąĘąŠą▓čŗąĄ čłčāą╝čŗ PLL ą£ąÜ ąĮąĄ ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÄčé ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖčÅ ąĮą░ č鹊čćąĮąŠčüčéčī ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖčÅ. ą¦ą░čüč鹊č鹊ą╝ąĄčĆ ąĮąĄ ąĖą╝ąĄąĄčé ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ ą┐ąŠą┤čüčéčĆąŠą╣ą║ąĖ ąŠą┐ąŠčĆąĮąŠą│ąŠ ą│ąĄąĮąĄčĆą░č鹊čĆą░, ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ ą▒čāą┤ąĄčé ąĮąĄ čĆą░ą▓ąĮą░ č鹊čćąĮąŠ 10ą£ąōčå. ąÆ ą┐čĆąĖąĮčåąĖą┐ąĄ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą▒čŗ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčī ąĖ ą║ą╗ą░čüčüąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą┐ąŠą┤čģąŠą┤ čü VCXO, ąĮąŠ čüą░ą╝ąŠ ąĮą░ą╗ąĖčćąĖąĄ čäčāąĮą║čåąĖąĖ ą▓ąĮąĄčłąĮąĄą╣ ą┐ąŠą┤čüčéčĆąŠą╣ą║ąĖ čā ą│ąĄąĮąĄčĆą░č鹊čĆą░, čāąČąĄ ą▒čāą┤ąĄčé ą▓ąĮąŠčüąĖčéčī ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čæąĮąĮčŗą╣ ą▓ą║ą╗ą░ą┤ ą▓ ąĮąĄčüčéą░ą▒ąĖą╗čīąĮąŠčüčéčī čćą░čüč鹊čéčŗ. ą¤ąŠčŹč鹊ą╝čā ą▓ čćą░čüč鹊č鹊ą╝ąĄčĆąĄ čĆąĄą░ą╗čīąĮąŠąĄ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ ąŠą┐ąŠčĆąĮąŠą╣ čćą░čüč鹊čéčŗ ą┐čĆąŠčüč鹊 čģčĆą░ąĮąĖčéčüčÅ ą▓ 菹ĮąĄčĆą│ąŠąĮąĄąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠą╣ ą┐ą░ą╝čÅčéąĖ ą▓ čćąĖčüą╗ąŠą▓ąŠą╝ ą▓ąĖą┤ąĄ, ąĖ ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī čüą║ąŠčĆčĆąĄą║čéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąŠ ą▓čĆčāčćąĮčāčÄ ąĖą╗ąĖ ą░ą▓č鹊ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąĖ čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ą╝ąĄčģą░ąĮąĖąĘą╝ą░ ą┐čĆąĖą▓čÅąĘą║ąĖ ą║ čüąĖą│ąĮą░ą╗čā 1pps. ąÆčģąŠą┤ 1pps, ą║ą░ą║ ąĖ ą▓čģąŠą┤ ą▓ąĮąĄčłąĮąĄą│ąŠ ąĘą░ą┐čāčüą║ą░, ąĖą╝ąĄčÄčé čåąĄą┐ąĖ ąĘą░čēąĖčéčŗ. ąÜą░ą║ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ąŠ, čā čüąĖą│ąĮą░ą╗ą░ 1pps čüąŠ čüą┐čāčéąĮąĖą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą┐čĆąĖčæą╝ąĮąĖą║ą░, ąĖą╝ąĄąĄčéčüčÅ ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ ą▒ąŠą╗čīčłąŠą╣ ą┤ąČąĖčéč鹥čĆ, ą┤ąŠ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖčģ čüąŠč鹥ąĮ ąĮčü. ąöą╗čÅ ąĖčüą║ą╗čÄč湥ąĮąĖčÅ ąĄą│ąŠ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖčÅ ąĖą╝ąĄąĄčéčüčÅ čĆąĄąČąĖą╝ ą▒ąĄčüą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠą│ąŠ ąĮą░ą║ąŠą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖčģąŠą┤čÅčēąĖčģ ąĖąĮč鹥čĆą▓ą░ą╗ąŠą▓. ą¤ąŠčüą╗ąĄ ąĮą░ą║ąŠą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą╝ąŠąČąĮąŠ ąĘą░ą┐ąŠą╝ąĮąĖčéčī ą▓čŗčćąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠąĄ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ ą║ąŠąĮčüčéą░ąĮčéčŗ ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĄą╣ ąŠą┐ąŠčĆąĮąŠą╣ čćą░čüč鹊čéčŗ, ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘčāčÅ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĮčŗą╣ čāčüčĆąĄą┤ąĮčæąĮąĮčŗą╣ ąĖąĮč鹥čĆą▓ą░ą╗ ą║ą░ą║ čŹčéą░ą╗ąŠąĮ. ąÆ ą░ą▓č鹊čĆčüą║ąŠą╝ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮč鹥 ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅą╗čüčÅ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐čĆąĖčæą╝ąĮąĖą║ čäąĖčĆą╝čŗ ąØą░ą▓ąĖą░ ML8088. ąÉąĮč鹥ąĮąĮą░ ą▓ąĮąĄčłąĮčÅčÅ. ąÆ ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮąŠą╝ ą║ąŠčĆą┐čāčüąĄ čü ą┐čĆąĖčæą╝ąĮąĖą║ąŠą╝ ąĮą░čģąŠą┤ąĖčéčüčÅ ą╝ąŠčüčé USB-UART ą┤ą╗čÅ čāą┤ąŠą▒ąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗čÅ ąĖ ą║ąŠąĮčäąĖą│čāčĆą░čåąĖąĖ ą┐čĆąĖčæą╝ąĮąĖą║ą░. ąŻą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĄąĄ ąĮą░ą┐čĆčÅąČąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ą│čĆąĄą▓ą░č鹥ą╗ąĄą╝ č鹥čĆą╝ąŠčüčéą░čéą░ č乊čĆą╝ąĖčĆčāąĄčéčüčÅ ą©ąśą£ ą£ąÜ ąĖ čäąĖą╗čīčéčĆąŠą╝ ąØą¦, ą┐čĆąĄąŠą▒čĆą░ąĘčāčÄčēąĄą╝ ą©ąśą£-čüąĖą│ąĮą░ą╗ ą▓ ą┐ąŠčüč鹊čÅąĮąĮąŠąĄ ąĮą░ą┐čĆčÅąČąĄąĮąĖąĄ. ąóąĄą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆą░ ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓ąŠą│ąŠ ą│ąĄąĮąĄčĆą░č鹊čĆą░ čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ąÉą”ą¤ ąĖąĘą╝ąĄčĆčÅąĄčéčüčÅ ąĖąĮč鹥ą│čĆą░ą╗čīąĮčŗą╝ ą┤ą░čéčćąĖą║ąŠą╝ č鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆčŗ čü ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓čŗą╝ ą▓čŗčģąŠą┤ąŠą╝. ąÆ ą░ą╗ą│ąŠčĆąĖčéą╝ąĄ čüčéą░ą▒ąĖą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ č鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆčŗ ą┐čĆąĖąĮčÅčéčŗ ą╝ąĄčĆčŗ ą┤ą╗čÅ čäąĖą╗čīčéčĆą░čåąĖąĖ čłčāą╝ą░. ąÜąŠąĮčüčéčĆčāą║čéąĖą▓ąĮąŠ ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓čŗą╣ ą│ąĄąĮąĄčĆą░č鹊čĆ, ąĮą░ą│čĆąĄą▓ą░č鹥ą╗čī ąĖ ą┤ą░čéčćąĖą║ č鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆčŗ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮčŗ ąĮą░ ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮąŠą╣ ą║ąŠą╝ą┐ą░ą║čéąĮąŠą╣ ą┐ąĄčćą░čéąĮąŠą╣ ą┐ą╗ą░č鹥, čĆą░ąĘą╝ąĄčēčæąĮąĮąŠą╣ ą▓ č鹥ą┐ą╗ąŠąĖąĘąŠą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą╝ ąŠą▒čŖčæą╝ąĄ. ą£ąŠčēąĮąŠčüčéčī ąĮą░ą│čĆąĄą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčéą░ ąŠą║ąŠą╗ąŠ 350ą╝ąÆčé. ąóąĄą┐ą╗ąŠąĖąĘąŠą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╣ ąŠą▒čŖčæą╝ ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓ąŠą│ąŠ ą│ąĄąĮąĄčĆą░č鹊čĆą░ ąŠą▒čĆą░ąĘčāčÄčé ą┤ą▓ą░ ą║čāčüąŠčćą║ą░ ąŠčé ą╗ąĄąĮčéčŗ ą▓čüą┐ąĄąĮąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐ąĄąĮąŠą┐ąŠą╗ąĖčŹčéąĖą╗ąĄąĮą░, ą╝ąĄąČą┤čā ą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ąĖ ą▓ ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąŠą╣ ąĮąĖčłąĄ čĆą░ąĘą╝ąĄčēąĄąĮą░ ą┐ąĄčćą░čéąĮą░čÅ ą┐ą╗ą░čéą░ ą│ąĄąĮąĄčĆą░č鹊čĆą░. ą¤ąĄąĮąŠą┐ą╗ą░čüčé (ą▓čüą┐ąĄąĮąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐ąŠą╗ąĖčüčéąĖčĆąŠą╗) ąĮąĄ ą┐ąŠą┤ąŠą╣ą┤čæčé, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ą┤ąĄč乊čĆą╝ąĖčĆčāąĄčéčüčÅ ą┐čĆąĖ č鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆą░čģ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ 45-50 ą│čĆą░ą┤čāčüąŠą▓. ą¤ąĄčćą░čéąĮčāčÄ ą┐ą╗ą░čéčā ą│ąĄąĮąĄčĆą░č鹊čĆą░ ąČąĄą╗ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ čüą┤ąĄą╗ą░čéčī ą╝ą░ą║čüąĖą╝ą░ą╗čīąĮąŠ č鹊ąĮą║ąŠą╣ (0.5ą╝ą╝). ąĪąŠąĄą┤ąĖąĮąĄąĮąĖąĄ čü ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╣ ą┐ą╗ą░č鹊ą╣ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ ą▒čŗčéčī ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąŠ č鹊ąĮą║ąĖą╝ ąŠą┤ąĮąŠąČąĖą╗čīąĮčŗą╝ ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąŠą╝. ąÆčŗą▒ąŠčĆąŠą╝ č鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆčŗ čüčéą░ą▒ąĖą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ ą▓ą▒ą╗ąĖąĘąĖ č鹊čćą║ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą│ąĖą▒ą░ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĖčüčéąĖą║ąĖ ą║ą▓ą░čĆčåą░, ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčæąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ ą│ąĄąĮąĄčĆą░č鹊čĆąĄ, ą╝ąŠąČąĮąŠ ą┤ąŠą▒ąĖčéčīčüčÅ ą▒ąŠą╗čīčłąĄą╣ čüčéą░ą▒ąĖą╗čīąĮąŠčüčéąĖ čćą░čüč鹊čéčŗ, č湥ą╝ ą┐čĆąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ TCXO. ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ą│ąĄąĮąĄčĆą░č鹊čĆ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┤ąĄčłąĄą▓ą╗ąĄ ąĖ ą┤ąŠčüčéčāą┐ąĮąĄą╣, č湥ą╝ ą│ąŠč鹊ą▓čŗą╣ OCXO. ąÜąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ č鹥ą┐ą╗ąŠąĖąĘąŠą╗ąĖčĆčāčÄčēąĄą│ąŠ ąŠą▒čŖąĄą╝ą░ ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī ąĖ ą┤čĆčāą│ąŠą╣, ą▒ąŠą╗ąĄąĄ č鹊ą│ąŠ, ą│ąĄąĮąĄčĆą░č鹊čĆ ą╝ąŠąČąĮąŠ čüąŠą▒čĆą░čéčī ąĮą░ ą┤ąĖčüą║čĆąĄčéąĮčŗčģ ą║ąŠą╝ą┐ąŠąĮąĄąĮčéą░čģ ąĖ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĖčéčī ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓čŗą╣ čĆąĄąĘąŠąĮą░č鹊čĆ, čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮąŠ čüą┐čĆąŠąĄą║čéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╣ ą┤ą╗čÅ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą▓ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ č鹥ą╝ąŠčüčéą░čéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĮą░ ą║ąŠąĮą║čĆąĄčéąĮąŠą╣ č鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆąĄ. ąÆ čüą╗čāčćą░ąĄ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ č鹥čĆą╝ąŠčüčéą░čéą░ čü ą▒ąŠą╗čīčłąĖą╝ąĖ ą┐ąŠč鹥čĆčÅą╝ąĖ č鹥ą┐ą╗ą░ ąĖ ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ ąĮą░ą▒čĆą░čéčī čéčĆąĄą▒čāąĄą╝čāčÄ č鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆčā, ą┐ąŠčéčĆąĄą▒čāąĄčéčüčÅ čāą╝ąĄąĮčīčłąĖčéčī čüąŠą┐čĆąŠčéąĖą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ą│čĆąĄą▓ą░č鹥ą╗čīąĮčŗčģ čĆąĄąĘąĖčüč鹊čĆąŠą▓ R1 ąĖ R2, ąĖ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĖčéčī VT1 (ąĮą░ ą┐ą╗ą░č鹥 ą│ąĄąĮąĄčĆą░č鹊čĆą░) ą▒ąŠą╗čīčłąĄą╣ ą╝ąŠčēąĮąŠčüčéąĖ, čéą░ą║ ą║ą░ą║ čŹč鹊čé čéčĆą░ąĮąĘąĖčüč鹊čĆ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ čćą░čüčéčīčÄ ąĮą░ą│čĆąĄą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčéą░ ąĖ č鹊ąČąĄ ą▓čŗą┤ąĄą╗čÅąĄčé č鹥ą┐ą╗ąŠ. ąöąĖčüą┐ą╗ąĄą╣ LCD TFT Open-Smart 3.5d, 240X400, ąĮą░ ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ą╗ąĄčĆąĄ ST7793, čü 8-čĆą░ąĘčĆčÅą┤ąĮčŗą╝ ą┐ą░čĆą░ą╗ą╗ąĄą╗čīąĮčŗą╝ ąĖąĮč鹥čĆč乥ą╣čüąŠą╝. ąÜčāą┐ą╗ąĄąĮ čéčāčé. ąØą░ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆą░čģ ą╝ąŠą┤čāą╗ąĄą╣ ą┤ąĖčüą┐ą╗ąĄą╣ ąĮą░ą║ą╗ąĄąĄąĮ ąĮąĄčĆąŠą▓ąĮąŠ, ąĖčģ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖčéčüčÅ ą┐ąĄčĆąĄą║ą╗ąĄąĖą▓ą░čéčī. ąöą╗čÅ čāą┤ąŠą▒čüčéą▓ą░ ą╝ąŠąĮčéą░ąČą░ ą╝ąŠąČąĮąŠ čüą║čāčüąĖčéčī čüąĄą│ą╝ąĄąĮčé č鹥ą║čüč鹊ą╗ąĖčéą░ čā ą┐ą░čĆčŗ ą║čĆąĄą┐čæąČąĮčŗčģ ąŠčéą▓ąĄčĆčüčéąĖą╣ ą╝ąŠą┤čāą╗čÅ ą┐ąŠ čāą│ą╗ą░ą╝. ąĀą░ąĘčŖčæą╝ ą▓čģąŠą┤ą░ ąĪ - čāą│ą╗ąŠą▓ąŠą╣ SMA (female), ą┐čĆąĖą┐ą░čÅąĮąĮčŗą╣ ą┐ąŠ ą║ąŠąĮčéčāčĆčā. ąÜąŠąĮą┤ąĄąĮčüą░č鹊čĆ C27 ąČąĄą╗ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ą▓čŗą▓ąŠą┤ąĮąŠą╣. ąÆ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ą┐čĆąĄčüą║ą░ą╗ąĄčĆą░ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅąĄčéčüčÅ čüąĖąĮč鹥ąĘą░č鹊čĆ LMX2324. ąøąŠą│ą░čĆąĖčäą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĖč鹥ą╗čī čüąĖą│ąĮą░ą╗ą░ AD8313, ą░čéč鹥ąĮčÄą░č鹊čĆ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ąĮąĖą╝ ąĮą░ 20ą┤ąæ. ą¤ąĄčĆąĄč湥ąĮčī čü čāą║ą░ąĘą░ąĮąĖąĄą╝ čéąĖą┐ąŠą▓ ą▓čüąĄčģ ą║ąŠą╝ą┐ąŠąĮąĄąĮč鹊ą▓ ą┐čĆąĖą╗ą░ą│ą░ąĄčéčüčÅ. ąÆ ą▓ąĖą┤čā ą▓čŗą▒ąŠčĆą░ ą║ąŠą╝ą┐ąŠąĮąĄąĮč鹊ą▓ ąĖ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüč鹥ą╣ čüčģąĄą╝čŗ, ą┤ą╗čÅ čŹč鹊ą│ąŠ ą┐čĆąŠąĄą║čéą░ ąĖąĘąĮą░čćą░ą╗čīąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ą╗čüčÅ ąĘą░ą║ą░ąĘ ą┐ąĄčćą░čéąĮąŠą╣ ą┐ą╗ą░čéčŗ ąĮą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄ, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ąĄčæ čüą╗ąŠąČąĮąŠčüčéčī ą║ą░ą║ ąĖ ą▓ RLC-71, ąĮąĄ ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░ą╗ą░čüčī ą▓ąŠ ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖąĄ. ąöą╗čÅ čāą┐čĆąŠčēąĄąĮąĖčÅ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ ą║ąŠčĆą┐čāčüą░ ąĖ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖčüč鹊ą╣ąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĮąĄčłąĮąĄą│ąŠ ą▓ąĖą┤ą░, čéą░ą║ ąČąĄ ą║ą░ą║ ąĖ ą▓ ąÉą╝ą┐ą╗ąĖą┐čāą╗čīčü-ą£ąĖą║čĆąŠ ąĖ mR-71, ą┐ąĄčćą░čéąĮą░čÅ ą┐ą╗ą░čéą░ ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆą░ ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąĖ ąĄą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą┤ąĮąĄą╣ ą┐ą░ąĮąĄą╗čīčÄ. ąóąŠą╗čēąĖąĮą░ 1.5ą╝ą╝, ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ FR-4, čćčæčĆąĮą░čÅ ą╝ą░čüą║ą░, čłąĄą╗ą║ąŠą│čĆą░čäąĖčÅ ą▒ąĄą╗ą░čÅ. ąØąĄą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čåąĄą┐ąĖ čćą░čüč鹊č鹊ą╝ąĄčĆą░ ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ ą║čĆąĖčéąĖčćąĮčŗ ą┐ąŠ čüą║ąŠčĆąŠčüčéąĖ ąĖ čłčāą╝čā, ą║čĆąŠą╝ąĄ č鹊ą│ąŠ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄčćąĖčéčī ą║ą░ą║čāčÄ-ąĮąĖą║ą░ą║čāčÄ čŹą║čĆą░ąĮąĖčĆąŠą▓ą║čā, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ą┐ąĄčćą░čéąĮą░čÅ ą┐ą╗ą░čéą░ čüą┤ąĄą╗ą░ąĮą░ 4čģ-čüą╗ąŠą╣ąĮąŠą╣. ąóą░ą║ąŠą╣ ą┐ąŠą┤čģąŠą┤ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖą╗ ąŠą▒ąŠą╣čéąĖ ą▒ąŠą╗čīčłčāčÄ čćą░čüčéčī čüą╗ąŠąČąĮąŠčüč鹥ą╣, ąĖąĘą▒ą░ą▓ąĖčéčīčüčÅ ąŠčé čĆčāčéąĖąĮčŗ, čüąŠčüčĆąĄą┤ąŠč鹊čćąĖą▓čłąĖčüčī ąĮą░ ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąĖąĮč鹥čĆąĄčüąĮąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮąĄ ą┤ąĄą╗ą░. ąĪąĄą╣čćą░čü ąĘą░ą║ą░ąĘ ą┐ą╗ą░čéčŗ ąĮą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄ ąĮąĄ čüą╗ąŠąČąĮąĄąĄ ą┐ąŠą║čāą┐ą║ąĖ ą£ąÜ ąĖą╗ąĖ ą┤ąĖčüą┐ą╗ąĄčÅ ą▓ ąĖąĮč鹥čĆąĮąĄčé-ą╝ą░ą│ą░ąĘąĖąĮąĄ. ąÆą┐čĆąŠč湥ą╝ ą┐čĆąĖ ą┐ąŠą▓č鹊čĆąĄąĮąĖąĖ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ ąĮąĖ ą║č鹊 ąĮąĄ ą╝ąĄčłą░ąĄčé ą┐ąĄčĆąĄčĆą░ąĘą▓ąĄčüčéąĖ ą┐ą╗ą░čéčā ą▓ ą┤ą▓čāčģ čüą╗ąŠčÅčģ ąĖ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĖčéčī ą║ąŠčĆą┐čāčü čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮčŗą╝ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąŠą╝. ąÆąŠąĘą╝ąŠąČąĮą░ ą┐čĆąŠčłąĖą▓ą║ą░ ą£ąÜ ą▒ąĄąĘ ą┐čĆąŠą│čĆą░ą╝ą╝ą░č鹊čĆą░, čü ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ą┐čĆąŠčüč鹊ą│ąŠ USB-ą║ą░ą▒ąĄą╗čÅ. ą¤ąŠą┤ą║ą╗čÄčćą░ąĄą╝ USB č湥čĆąĄąĘ čĆą░ąĘčŖąĄą╝ XP4 (ICSP), ą║ąŠąĮčéą░ą║čéčŗ D+,D-,GND, čüąŠą│ą╗ą░čüąĮąŠ čüčģąĄą╝ąĄ. ąØą░ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą┐čĆąŠą│čĆą░ą╝ą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čüčéą░ą▓ąĖą╝ ą┐ąĄčĆąĄą╝čŗčćą║čā R71. ąĪ ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ čāčéąĖą╗ąĖčéčŗ "STSW-STM32080 DfuSe_Demo_V3" ą║ąŠąĮą▓ąĄčĆčéąĖčĆčāąĄą╝ čäą░ą╣ą╗ ą┐čĆąŠčłąĖą▓ą║ąĖ .HEX ą▓ .DFU ąĖ ąĘą░ą│čĆčāąČą░ąĄą╝ ąĄą│ąŠ ą▓ ą£ąÜ. ą¤ąŠą┤čĆąŠą▒ąĮąĄąĄ ąŠ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąĄ ą┐čĆąŠčłąĖą▓ą║ąĖ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐ąŠčüą╝ąŠčéčĆąĄčéčī ą▓ čüčéą░čéčīąĄ ąŠ ąōąÉ-71 ąĖą╗ąĖ č鹥ą┐ą╗ąŠą▓ąĖąĘąŠčĆąĄ. ą¤ąĄčćą░čéąĮą░čÅ ą┐ą╗ą░čéą░ (rev0) ą▒čŗą╗ą░ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮą░ čü ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ąĖąĘą▒čŗč鹊čćąĮąŠčüčéčīčÄ ą┤ą╗čÅ ąŠčéą╗ą░ą┤ą║ąĖ čĆą░ąĘąĮčŗčģ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮč鹊ą▓ čĆąĄą░ą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ čāąĘą╗ąŠą▓ čüčģąĄą╝čŗ, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā čéčĆąĄą▒čāąĄčéčüčÅ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čæąĮąĮą░čÅ ą┤ąŠčĆą░ą▒ąŠčéą║ą░ ą╝ąŠąĮčéą░ąČą░ (ą┤ąŠ rev3): 1. ąöąŠą▒ą░ą▓ąĖčéčī ąĘą░čēąĖčéąĮčŗą╣ ą┤ąĖąŠą┤ ą┐ąŠ ą┐ąĖčéą░ąĮąĖčÄ ąĖ čĆą░ąĘčŖčæą╝, ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ WH-2. ąÆ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ąĮąĖąČąĮąĄą╣ čćą░čüčéąĖ ą║ąŠčĆą┐čāčüą░ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮą░ ą▓ąĄčĆčģąĮčÅčÅ ą║čĆčŗčłą║ą░ ą┐ą╗ą░čüčéąĖą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą▒ąŠą║čüą░ G3113 ąĖą╗ąĖ G2111C, (čüąĄčĆčŗą╣ ąĖą╗ąĖ ą▒ąĄą╗čŗą╣, 200*120*90 ą╝ą╝), ą▓čŗčüąŠč鹊ą╣ 30ą╝ą╝. ąśąĘąĮčāčéčĆąĖ ą║čĆčŗčłą║ą░ ąŠą▒ą║ą╗ąĄąĄąĮą░ ą╝ąĄą┤ąĮąŠą╣ č乊ą╗čīą│ąŠą╣ ą┤ą╗čÅ čŹą║čĆą░ąĮąĖčĆąŠą▓ą║ąĖ. ążąŠą╗čīą│ą░ ąĘą░čģąŠą┤ąĖčé ąĮą░ ą▓ąĄčĆčģąĮčÄčÄ ą│čĆą░ąĮčī ą▒ąŠčĆčéą░ ą║čĆčŗčłą║ąĖ ą┤ą╗čÅ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÅ ą║ąŠąĮčéą░ą║čéą░ čü ąŠčéą║čĆčŗč鹊ą╣ ą╝ąĄą┤čīčÄ ą┐ąŠ ą║ąŠąĮčéčāčĆčā ą┐ąĄčćą░čéąĮąŠą╣ ą┐ą╗ą░čéčŗ. ąśąĘ ą╝ąĄčéąĖąĘąŠą▓ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒čāčÄčéčüčÅ 4 ą▓ąĖąĮčéą░ ą£4čģ16(ą┤ą╗ąĖąĮą░ čĆąĄąĘčīą▒čŗ) čü ą│ą╗čāčģąĖą╝ąĖ ą│ą░ą╣ą║ą░ą╝ąĖ ą┤ą╗čÅ ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĘą░ą┤ąĮąĄą╣ ą║čĆčŗčłą║ąĖ, 4 ą▓ąĖąĮčéą░ ą£2čģ15 čü ą│ą░ą╣ą║ą░ą╝ąĖ ąĖ ą▓čéčāą╗ą║ą░ą╝ąĖ 5ą╝ą╝ ą┤ą╗čÅ ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą╝ąŠą┤čāą╗čÅ ą┤ąĖčüą┐ą╗ąĄčÅ. ą¤ą╗ą░ąĮčŗ ąĮą░ ą▒čāą┤čāčēąĄąĄ: ążąŠč鹊 ąĖ ą▓ąĖą┤ąĄąŠ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ, ą▒čāą┤čāčēąĖąĄ ąŠą▒ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąŠčłąĖą▓ą║ąĖ ąĖ ą┤čĆčāą│ąŠą╣ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ čéčāčé (čÅąĮą┤ąĄą║čü-ą┤ąĖčüą║).

ążą░ą╣ą╗čŗ: ąÆčüąĄ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčŗ ą▓ ążąŠčĆčāą╝.

ąŁčéąĖ čüčéą░čéčīąĖ ą▓ą░ą╝ č鹊ąČąĄ ą╝ąŠą│čāčé ą┐čĆąĖą│ąŠą┤ąĖčéčīčüčÅ: |

|

|||||||||||||||

|

|

|

||||

|

|

||||