|

–§–æ—Ä—É–º –Ý–∞–¥–∏–æ–ö–æ—Ç • –ü—Ä–æ—Å–º–æ—Ç—Ä —Ç–µ–º—ã - –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è –±–µ–∑ –æ—Ç–≤–µ—Ç–æ–≤ | –ê–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–µ —Ç–µ–º—ã

|

–°—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü–∞ 325 –∏–∑ 341

|

[ –°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 6809 ] |

... , , , , , , ... |

| –ê–≤—Ç–æ—Ä |

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–µ |

–î–∏–Ω–æ–∑–∞–≤—Ä

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –ü–Ω –∞–ø—Ä 01, 2024 19:30:42 |

|

| –°–≤–µ—Ä–ª–∏—Ç —Ç–µ–∫—Å—Ç–æ–ª–∏—Ç –∫–æ–≥—Ç—è–º–∏ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 6

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 210

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –ü–Ω –Ω–æ—è 08, 2021 13:12:57

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1143

–û—Ç–∫—É–¥–∞: 58–° 58–í

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

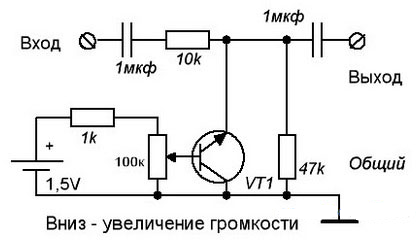

add.ocean, ---–ü–æ—Ç–æ–º—É —Ç–æ –≤ —Å—É–º–º–µ –≤—Å–µ—Ö –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–µ–π –¥—É–º–∞—é —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –ø–æ—Ç—è–Ω–µ—Ç –Ω–∞ –£–í–û. –ü–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ —Ç–∞–∫–∞—è —Å—Ö–µ–º–∞ –∏ –±–µ–∑ –û–û–° –º–æ–∂–µ—Ç —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –±–µ–∑ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∞—Ä—Ç–µ—Ñ–∞–∫—Ç–æ–≤--- –°—Ö–µ–º–∞ –∑–∞—Ç–æ—á–µ–Ω–∞ –Ω–∞ —Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –∫—Ä—É—Ç—ã—Ö —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ–≥–æ —Ö–æ–¥–∞ –¥–≤—É—Ö –ø–æ–ª—è—Ä–Ω–æ—Å—Ç–µ–π. –ù–µ —Å–∏–º–º–µ—Ç—Ä–∏—á–Ω–∞, —Ä–∞–∑–Ω–æ–µ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ–¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–µ –ø—Ä–∏ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–∏ –ª—É—á–∞ –≤–ø—Ä–∞–≤–æ –∏ –≤–ª–µ–≤–æ. (–≤–≤–µ—Ä—Ö-–≤–Ω–∏–∑?)

_________________

–°–≤–µ–∂–∏–π –≤–∑–≥–ª—è–¥ –∏–∑ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–≥–æ —Ç—ã—Å—è—á–µ–ª–µ—Ç–∏—è.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

|

–Ý–µ–∫–ª–∞–º–∞

|

|

|

|

|

|

|

|

|

add.ocean

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –ü–Ω –∞–ø—Ä 01, 2024 21:15:21 |

|

| –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∫–æ—Ç |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 17

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 783

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°–± —Å–µ–Ω 07, 2019 20:13:34

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1052

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 3

|

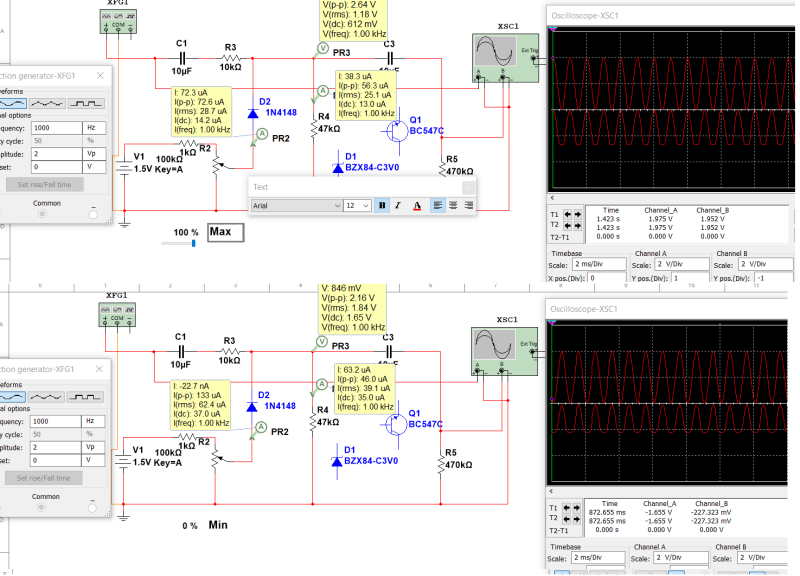

–î–∏–Ω–æ–∑–∞–≤—Ä, –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∏ –±—ã –∞—Ä–≥—É–º–µ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å? –∫.–º.–∫. –¥–ª—è —É—Å–∏–ª–∏—Ç–µ–ª—è X –±—ã—Å—Ç—Ä–æ–¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–µ –Ω–µ —Ç–∞–∫ –≤–∞–∂–Ω–æ, –≤ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∞—Ö. –ü–æ–≥–∞—Å–∏–ª –ª—É—á - –∏ –¥–µ–ª–∞–π —Å–≤–æ–∏ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ—Ö–æ–¥–æ–≤—ã–µ –¥–µ–ª–∞. –î–ª—è X –∏ Y –≤–∞–∂–Ω–∞ –ª–∏–Ω–µ–π–Ω–æ—Å—Ç—å. –í–æ—Ç –¥–ª—è —É—Å–∏–ª–∏—Ç–µ–ª—è Z - –±—ã—Å—Ç—Ä–æ–¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–µ –≤–∞–∂–Ω–æ, –±–æ–ª–µ–µ —Ç–æ–≥–æ, –æ–Ω–æ –ø—Ä—è–º–æ –≤–∏–¥–Ω–æ. –í–æ—Ç —Å—Ö–µ–º–∞ Z —Ç–æ–≥–æ –∂–µ –ø—Ä–∏–±–æ—Ä–∞.  –≤–∏–¥–µ–Ω –¥–æ–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –∫–æ–º–ø–ª–∏–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–Ω—ã–π —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–Ω—ã–π –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏—Ç–µ–ª—å –Ω–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–µ. –ü–ª—é—Å —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä –≤–µ—Ä—Ö–Ω–µ–≥–æ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–∞ —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –æ—Ç –¥–æ–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∫–∞—Å–∫–∞–¥–∞. (—Ç–∞–º –Ω–∞ —Å—Ö–µ–º–µ –¥–≤–∞ –∫–∞–Ω–∞–ª–∞ –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤—ã—Ö, –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –∫–∞–Ω–∞–ª —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è–µ—Ç —Ñ–æ–∫—É—Å–∏—Ä—É—é—â–∏–º —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–¥–æ–º, –∏ –µ—â–µ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫ –º–æ–¥—É–ª—è—Ü–∏–∏ 100–∫–ì—Ü –¥–ª—è DC-—Ä–µ—Å—Ç–æ—Ä–µ—Ä–æ–≤ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ —Å–¥–µ–ª–∞–Ω. –≥–æ–≤–æ—Ä—é –∂–µ, –æ–Ω–∏ —Å–∞–º–æ–±—ã—Ç–Ω—ã–µ  ) –í —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∫–∞–∫ –Ω–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–µ —É—Å–∏–ª–∏—Ç–µ–ª—è X –¥–≤–∞ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–∞ –û–ë, —á–µ—Ä–µ–∑ –Ω–∏—Ö –æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤—ã–π —Ç–æ–∫, –∏ –Ω–∞ –í–ß –∏–º –≤ —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä—ã –∑–∞–≤–æ–¥—Ç—Å—è –æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤—ã–π —Å–∏–≥–Ω–∞–ª. –Ω–µ, —ç—Ç–∞ —Ç–æ–ø–æ–ª–æ–≥–∏—è - —Ç–æ—á–Ω–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ –≥–æ–¥–∞. –Ω–∞–¥–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å...

_________________

...–Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

|

–Ý–µ–∫–ª–∞–º–∞

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Ç –∞–ø—Ä 02, 2024 02:05:58 |

|

| –°–æ–±—É—Ç—ã–ª—å–Ω–∏–∫ –ö–æ—Ç–∞ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 47

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 911

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°—Ä –¥–µ–∫ 04, 2013 14:37:35

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 2879

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –°–∞–Ω–∫—Ç –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

–≥–æ–≤–æ—Ä—é –∂–µ, –æ–Ω–∏ —Å–∞–º–æ–±—ã—Ç–Ω—ã–µ  ) –í —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∫–∞–∫ –Ω–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–µ —É—Å–∏–ª–∏—Ç–µ–ª—è X –¥–≤–∞ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–∞ –û–ë, —á–µ—Ä–µ–∑ –Ω–∏—Ö –æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤—ã–π —Ç–æ–∫, –∏ –Ω–∞ –í–ß –∏–º –≤ —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä—ã –∑–∞–≤–æ–¥—Ç—Å—è –æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤—ã–π —Å–∏–≥–Ω–∞–ª. –Ω–µ, —ç—Ç–∞ —Ç–æ–ø–æ–ª–æ–≥–∏—è - —Ç–æ—á–Ω–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ –≥–æ–¥–∞. –Ω–∞–¥–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å... , –ö–∞–∫ –í—ã –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä—É–µ—Ç–µ –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å –¥–≤—É—Ö–ø–æ–ª—è—Ä–Ω–æ–µ –ø–∏—Ç–∞–Ω–∏–µ –≤—ã—Ö–æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∫–∞—Å–∫–∞–¥–∞ –£–ì–û (–£–í–û)?

_________________

–° —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

add.ocean

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Ç –∞–ø—Ä 02, 2024 02:26:23 |

|

| –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∫–æ—Ç |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 17

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 783

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°–± —Å–µ–Ω 07, 2019 20:13:34

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1052

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°, –≤—ã –∂–µ —á—É—Ç—å –≤—ã—à–µ —Å–∞–º–∏ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª–∏, –∫–∞–∫  http://zpostbox.ru/vypryamiteli_s_umnoz ... iya_1.html http://zpostbox.ru/vypryamiteli_s_umnoz ... iya_1.html—Å—Ç–∞–±–∏–ª–∏–∑–∞—Ç–æ—Ä—ã –º–æ–∂–Ω–æ TL783, —É –∫–æ–≥–æ –µ—Å—Ç—å, –Ω—É –∏–ª–∏ –Ω–∞ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–∞—Ö –ø–∞—è—Ç—å, —É –∫–æ–≥–æ –Ω–µ—Ç. –∏–ª–∏ —Ç–∞–∫

_________________

...–Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

|

–Ý–µ–∫–ª–∞–º–∞

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Ç –∞–ø—Ä 02, 2024 12:27:15 |

|

| –°–æ–±—É—Ç—ã–ª—å–Ω–∏–∫ –ö–æ—Ç–∞ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 47

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 911

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°—Ä –¥–µ–∫ 04, 2013 14:37:35

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 2879

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –°–∞–Ω–∫—Ç –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

|

add.ocean,

–Ø –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª –¥–≤–∞ –æ–¥–Ω–æ–ø–æ–ª—É–ø–µ—Ä–∏–æ–¥–Ω—ã—Ö –≤—ã–ø—Ä—è–º–∏—Ç–µ–ª—è, –≤ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ –≥–∏–ø–æ—Ç–∏–∑—ã. –ü–æ—Ç–æ–º –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª - –ø–æ –ª–∏–Ω–∏—è–º 120–í, –≤ —ç—Ç–æ–º –£–ì–û, —Å—Ç–æ—è—Ç —Ä–µ–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä—ã 11 –ö–û–º –∏ –±–æ–ª–µ–µ - –¢–æ–∫ —Ç–∞–º –Ω–µ –±–æ–ª—å—à–æ–π. –ü—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–æ–∂—É, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ–≥–æ —Ç–æ–∫–∞ —Ö–≤–∞—Ç–∞–µ—Ç –¥–ª—è –∑–∞—Ä—è–¥–∞ –ø–ª–∞—Å—Ç–∏–Ω –ø—Ä–∏ –æ—Ç–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–∏ –õ–ù–ù, –∞ –¥–ª—è –∏–º–ø—É–ª—å—Å–æ–≤ —Å —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ –∫—Ä—É—Ç—ã–º–∏ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–∞–º–∏, –∫–∞–∫ –≤ –£–í–û —Ö–æ–¥—è—Ç, —ç—Ç–∞ —Å—Ö–µ–º–∞ –Ω–µ –≥–æ–¥–Ω–∞. –í –≤–∏–¥–µ–Ω–Ω—ã—Ö –º–Ω–æ—é —Å—Ö–µ–º–∞—Ö –§–∏–ª–ª–∏–ø—Å–æ–≤, –ø—Ä–∏ —Ç–∞–∫–æ–º –∑–∞—Ç–µ–π–ª–µ–≤–æ–º –£–ì–û, —Å—Ö–µ–º–∞ –£–í–û –ø–æ—Ö–æ–∂–∞, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ, –Ω–∞ –∫–∞—Å–∫–æ–¥, –∫–∞–∫ –≤ –°1-71 –∏–ª–∏ –°1-94. –ë—É–¥—å —É —ç—Ç–æ–≥–æ, –¥–≤—É—Ö–ø–æ–ª—è—Ä–Ω–æ–≥–æ, –£–ì–û –∫–∞–∫–æ–π —Ç–æ —Å–∫—Ä—ã—Ç—ã–π –ø–æ—Ç–µ–Ω—Ü–∏–∞–ª –µ–≥–æ —Å—Ö–µ–º—É –±—ã –∏ –Ω–∞ –£–í–û –ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏, —Ö–æ—Ç—å –¥–ª—è —É–Ω–∏—Ñ–∏–∫–∞—Ü–∏–∏, –∫–∞–∫ —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–æ –≤ –û–°–£-10.

_________________

–° —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

|

–Ý–µ–∫–ª–∞–º–∞

|

|

|

|

|

|

|

|

|

add.ocean

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Ç –∞–ø—Ä 02, 2024 13:31:22 |

|

| –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∫–æ—Ç |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 17

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 783

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°–± —Å–µ–Ω 07, 2019 20:13:34

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1052

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°, –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∏ –±—ã –≤—ã–ª–æ–∂–∏—Ç—å –≤–∏–¥–µ–Ω–Ω—ã–µ –≤–∞–º–∏ —Å—Ö–µ–º—ã –£–í–û –§–∏–ª–∏–ø—Å? –ë—É–¥—å —É —ç—Ç–æ–≥–æ, –¥–≤—É—Ö–ø–æ–ª—è—Ä–Ω–æ–≥–æ, –£–ì–û –∫–∞–∫–æ–π —Ç–æ —Å–∫—Ä—ã—Ç—ã–π –ø–æ—Ç–µ–Ω—Ü–∏–∞–ª –µ–≥–æ —Å—Ö–µ–º—É –±—ã –∏ –Ω–∞ –£–í–û –ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏, —Ö–æ—Ç—å –¥–ª—è —É–Ω–∏—Ñ–∏–∫–∞—Ü–∏–∏–£ –§–∏–ª–∏–ø—Å –±—ã–ª –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ª—É—á—à–∏–π –≤–∞—Ä–∏–∞–Ω—Ç. –£ –Ω–∏—Ö –±—ã–ª–∏ –º–∏–∫—Ä–æ—Å–±–æ—Ä–∫–∏. –î—É–º–∞—é —á—Ç–æ –≤ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–µ —Ç–∞–∫–∏–µ —Å–±–æ—Ä–∫–∏ –±—ã–ª–∏ —Ö–æ—Ä–æ—à–∏ –∏ –¥–µ—à–µ–≤—ã. –ú–∏–∫—Ä–æ—Å–±–æ—Ä–∫–∏ –ø–æ —Ç–∏–ø—É —Ç–µ–ª–µ–≤–∏–∑–∏–æ–Ω–Ω—ã—Ö –æ—Ç –ì–æ—Ä–∏–∑–æ–Ω—Ç–æ–≤, –Ω–∞ –∫–µ—Ä–∞–º–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –ø–æ–¥–ª–æ–∂–∫–µ —Ä–µ–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä—ã –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ –ø–ª–µ–Ω–æ—á–Ω—ã–µ, –∞–∫—Ç–∏–≤–∫–∞ –≤ SMD –∫–æ—Ä–ø—É—Å–∞—Ö, —Ç–∞–∫ —á—Ç–æ –º–æ–∂–Ω–æ –¥–∞–∂–µ –ø–µ—Ä–µ–ø–∞—è—Ç—å. –°—Ç–µ–ø–µ–Ω—å –∏–Ω—Ç–µ–≥—Ä–∞—Ü–∏–∏ –Ω–∏–∑–∫–∞—è. –ù–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ –ø–∏—Ç–∞–Ω–∏—è —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –£–í–û +-13,8–í, —Ç.–∫. –Ω–∞ –ø–ª–∞—Å—Ç–∏–Ω–∞—Ö –µ–¥–∏–Ω–∏—Ü—ã –≤–æ–ª—å—Ç. –í—ã–≤–æ–¥—ã DIP –∑–∞–ø–∞—è–Ω—ã –≤ –ø–ª–∞—Ç—É, —á—Ç–æ —Å–æ–∑–¥–∞–µ—Ç –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º—ã —Å —Ä–µ–º–æ–Ω—Ç–æ–º –∏ –¥–∏–∞–≥–Ω–æ—Å—Ç–∏–∫–æ–π. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –∏—Ö –≤–æ–æ–±—â–µ –Ω–µ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç—å, —Ä–∞–∑–≤–µ —á—Ç–æ –∫—É–ø–∏—Ç—å —Å–∫–æ–ø –∏ —Ä–∞–∑–æ–±—Ä–∞—Ç—å. (–≤ –æ—Ç–ª–∏—á–∏–µ –æ—Ç –¢–µ–∫–æ–≤, –¥–ª—è –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ –Ω–∞–≤–∞–ª–æ–º –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç—É—Ö–∏). –ß—Ç–æ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ, –Ω–∞ —Å–∫–æ–ø 200 –∏ 400 –ú–ì—Ü —Å–±–æ—Ä–∫–∞ –æ–¥–Ω–∞ –∏ —Ç–∞ –∂–µ, –Ω–æ —Å—Ö–µ–º–∞ –≤–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏—è —Ä–∞–∑–Ω–∞—è. –ü–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –≤ –æ–¥–Ω–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ –ø–ª–∞—Å—Ç–∏–Ω—ã —Ç–∏–ø–∞ "–∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä", –≤–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ –±–µ–≥—É—â–µ–π –≤–æ–ª–Ω—ã.     –Ø –Ω–∞—à–µ–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ –æ–¥–Ω–æ–º —Ñ–æ—Ä—É–º–µ, –∫—Ç–æ-—Ç–æ —Å—á–∏—Å—Ç–∏–ª –∫–æ–º–ø–∞—É–Ω–¥, –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è —Ä–∞–∑—Ä–∏—Å–æ–≤–∞—Ç—å —Å—Ö–µ–º—É —ç—Ç–æ–≥–æ –£–í–û, –∏ –≤—Å–µ —ç—Ç–æ –±–µ–∑ –≤—ã–ø–∞–∏–≤–∞–Ω–∏—è –∏–∑ –ø–ª–∞—Ç—ã. –û–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –ø–ª–∞—Ç–∞ –¥–≤—É—Ö—Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–Ω—è—è, –∏ –ø–æ–ª–Ω–æ–π —Å—Ö–µ–º—ã –Ω–µ—Ç. –ù–æ —Ç–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, –∫–∞–∫ –ø–∏—Å–∞–ª–∏, —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –ø–µ—Ä–µ–ø–∞—è—Ç—å, –∏ –£–í–û –∑–∞—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª.

_________________

...–Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

|

–Ý–µ–∫–ª–∞–º–∞

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Ç –∞–ø—Ä 02, 2024 14:23:25 |

|

| –°–æ–±—É—Ç—ã–ª—å–Ω–∏–∫ –ö–æ—Ç–∞ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 47

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 911

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°—Ä –¥–µ–∫ 04, 2013 14:37:35

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 2879

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –°–∞–Ω–∫—Ç –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

add.ocean

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –°–± –∞–ø—Ä 06, 2024 14:30:51 |

|

| –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∫–æ—Ç |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 17

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 783

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°–± —Å–µ–Ω 07, 2019 20:13:34

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1052

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

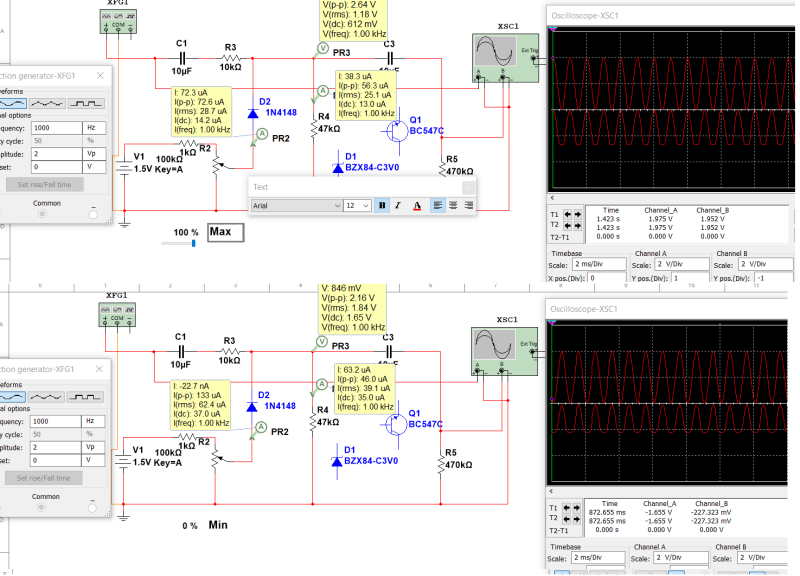

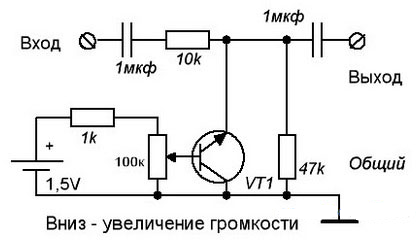

–ù—É, —á—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å. –°—Ö–µ–º—ã —Ç–∏–ø–æ–≤—ã–µ. –ü—Ä–æ—Å—Ç–µ–π—à–∏–π —Ä–∞—Å—á–µ—Ç, –∫—Å—Ç–∞—Ç–∏, –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª 50–º–∞*1–Ω—Å/10–ø—Ñ=5–í –¢–æ –µ—Å—Ç—å —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å –≤—Ä–µ–º—è –Ω–∞—Ä–∞—Å—Ç–∞–Ω–∏—è 1–Ω—Å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –æ–¥–Ω–æ–º –∫–∞—Å–∫–∞–¥–µ, –∫–∞—Å–∫–∞–¥ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –∑–∞—Ä—è–∂–∞—Ç—å/—Ä–∞–∑—Ä—è–∂–∞—Ç—å 10–ø–§ —Ç–æ–∫–æ–º 50–º–∞ (—ç—Ç–æ –Ω–µ —Ç–æ –∂–µ —Å–∞–º–æ–µ, —á—Ç–æ –∏–º–µ—Ç—å —Ç–æ–∫ –ø–æ–∫–æ—è –∫–∞—Å–∫–∞–¥–∞ 50–º–∞). –ê –≤–æ—Ç –∏ –µ—â–µ –æ–¥–Ω–∞ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–∞—è —Å—Ö–µ–º–∞. –ù–∞ —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑ –ì–õ–ò–ù. –û–±—â–∞—è —Ç–æ–ø–æ–ª–æ–≥–∏—è, –∫–∞–∫ –Ω–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ, –æ—á–µ–Ω—å –ø—Ä–æ—Å—Ç–∞ –∏ –Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞–µ—Ç —Å–æ–≤—Å–µ–º –±—ã—Ç–æ–≤–æ–π –ø—Ä–∏–±–æ—Ä: –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫ —Ç–æ–∫–∞ –Ω–∞ –û–£+—Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä, —Ç–æ–∫ –ø–µ—Ä–µ–∫–ª—é—á–∞–µ—Ç—Å—è —Ä–µ–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–∞–º–∏ –æ–¥–Ω–æ–π –ú–° –∫–æ–º–º—É—Ç–∞—Ç–æ—Ä–∞. —Ç—Ä–∏ –∑–∞—Ä—è–¥–Ω—ã—Ö –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä–∞, —Ä–∞–∑—Ä—è–¥–Ω—ã–π –∫–ª—é—á, –∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–µ–π—à–∏–π –∏—Å—Ç–æ–∫–æ–≤—ã–π/—ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–Ω—ã–π –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏—Ç–µ–ª—å. –≤—Å–µ. –Ω–∏–∫–∞–∫–∏—Ö "—Å—Ö–µ–º –Ω–µ–Ω–∞—Å—ã—â–µ–Ω–∏—è" –∫–∞–∫ –≤ –°1-137, –∏–Ω—Ç–µ–≥—Ä–∞—Ç–æ—Ä–æ–≤ –ú–∏–ª–ª–µ—Ä–∞, —Ç—Ä–æ–π–Ω—ã—Ö —Ç–æ–∫–æ–≤—ã—Ö –∑–µ—Ä–∫–∞–ª, –¥–∏—Ñ—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –∫–∞—Å–∫–æ–¥–Ω—ã—Ö —É—Å–∏–ª–∏—Ç–µ–ª–µ–π, –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ –º–µ–Ω—å—à–µ –∫–æ–º–º—É—Ç–∞—Ü–∏–∏, –≤–æ–æ–±—â–µ –≤—Å–µ –≤ —Ä–∞–∑—ã –ø—Ä–æ—â–µ —á–µ–º –ì–õ–ò–ù –ú–ù–ò–ü–ò—à–Ω—ã—Ö –ø—Ä–∏–±–æ—Ä–æ–≤, –¥–∞–∂–µ –°1-150 –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å–ª–æ–∂–Ω–µ–µ! –Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä—è —É–∂–µ –ø—Ä–æ –°1-157, —Ç–∞–º –≤–æ–æ–±—â–µ –∫–æ—Å–º–æ—Å. –∏ –Ω–∞–¥–æ –∂–µ, 10–Ω—Å/1–Ω—Å –Ω–∞ –∫–ª–µ—Ç–∫—É —Å –ø—Ä–µ–≤–æ—Å—Ö–æ–¥–Ω–æ–π –ª–∏–Ω–µ–π–Ω–æ—Å—Ç—å—é. "–Ω–æ –µ—Å—Ç—å –Ω—é–∞–Ω—Å—ã": 1. –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫ —Ç–æ–∫–∞ —Ö–æ—Ç—å –∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–π, –Ω–æ –∫–∞—Å–∫–æ–¥–Ω—ã–π 2. –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä—ã –ø–µ—Ä–µ–∫–ª—é—á–∞—é—Ç—Å—è –Ω–µ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–æ–º –≤ –û–≠ –≤ –Ω–∞—Å—ã—â–µ–Ω–∏–∏, –∞ —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–Ω—ã–º–∏ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏ (–ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –ø–æ–Ω—è–ª –∑–∞—á–µ–º, —ç—Ç–æ —Ñ–∏—à–∫–∞ –§–∏–ª–∏–ø—Å) 3. –î–í–ê —Ä–∞–∑—Ä—è–¥–Ω—ã—Ö –∫–ª—é—á–∞. –æ–¥–∏–Ω –∫–æ—Ä–æ—Ç–∏—Ç –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫ —Ç–æ–∫–∞, –¥—Ä—É–≥–æ–π –∫–æ—Ä–æ—Ç–∏—Ç –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä.

_________________

...–Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –°–± –∞–ø—Ä 06, 2024 19:25:35 |

|

| –°–æ–±—É—Ç—ã–ª—å–Ω–∏–∫ –ö–æ—Ç–∞ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 47

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 911

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°—Ä –¥–µ–∫ 04, 2013 14:37:35

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 2879

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –°–∞–Ω–∫—Ç –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

–Ø —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª –º–∞–∫–µ—Ç –ø–æ–¥–æ–±–Ω–æ–≥–æ –ë–Ý, —Å –¥–≤—É–º—è –∫–ª—é—á–∞–º–∏, —á—É—Ç—å —É–ø—Ä–æ—â—ë–Ω–Ω–æ–≥–æ. –° –ö555–¢–ú2 –∏ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–∞–º–∏ –ö–¢315 –ö–¢361, —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å –¥–ª–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –õ–ù–ù –æ–∫ 30–Ω–°, –ø—Ä–∏ –º–∏–Ω–∏–º–∞–ª—å–Ω–æ–π –¥–ª–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–≤–∞–ª–∞ (HOLD) –º–µ–∂–¥—É –∏–º–ø—É–ª—å—Å–∞–º–∏ —Ä–∞–∑–≤—ë—Ä—Ç–∫–∏. –í–∞–∂–Ω—ã —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–µ –º–æ–º–µ–Ω—Ç—ã. –ö–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä—ã –≤ –Ω–µ—Å–∫ –¥–µ—Å—è—Ç–∫–æ–≤ –º–∏–∫—Ä–æ—Ñ–∞—Ä–∞–¥ —Å –±–∞–∑—ã –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—é —É –æ–±–æ–∏—Ö –∫–ª—é—á–µ–≤—ã—Ö —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–æ–≤, –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —É–ª—É—á—à–∞—é—Ç —Ñ–æ—Ä–º—É –õ–ù–ù –Ω–∞ –≤—ã—Å–æ–∫–∏—Ö —á–∞—Å—Ç–æ—Ç–∞—Ö. –ö–∞—Å–∫–æ–¥–Ω—ã–π –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫ —Ç–æ–∫–∞ –Ω–∞ –ø–∞—Ä–µ –ö–¢3107 –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å –∑–∞–ø–∏—Ç–∞—Ç—å –æ—Ç –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∞ 24–í, –¥–ª—è –ø–æ–ª—É—á–µ–Ω–∏—è –∞–º–ø–ª–∏—Ç—É–¥—ã –õ–ù–ù, –æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤–æ–π –≤–æ –≤—Å—ë–º –¥–∏–∞–ø–∞–∑–æ–Ω–µ –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–π. –î–ª—è —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–π —Ñ–æ—Ä–º—ã –õ–ù–ù –≤ –ø–æ–¥–¥–∏–∞–ø–∞–∑–æ–Ω–µ 10–Ω–°/–¥–µ–ª, –Ω—É–∂–Ω–æ –ø–æ–¥–æ–±—Ä–∞—Ç—å –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä 100-1000–ø–§ —Å –±–∞–∑—ã –Ω–∞ –æ–±—â–∏–π –ø—Ä–æ–≤–æ–¥ –¥–ª—è —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–∞ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∞ —Ç–æ–∫–∞, –≤–∫–ª—é—á—ë–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å –û–ë. https://files.domcxem.ru/infocenter/%D0 ... %D0%BE.jpg–≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω—É—é –∫–æ–º–º—É—Ç–∞—Ü–∏—é —Å —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–æ–º NPN, —É –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä –≤–∫–ª—é—á—ë–Ω –º–µ–∂–¥—É —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–æ–º –∏ —Å–∏–≥–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–π –ª–∏–Ω–∏–µ–π, –∞ –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–æ—Ä –∑–∞–∑–µ–º–ª—ë–Ω, —è —Ç–µ—Å—Ç–∏–ª –≤ –¥–≤—É—Ö –≤–∞—Ä–∏–∞–Ω—Ç–∞—Ö. –í –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ –∫–ª—é—á–∞, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–Ω–æ –Ω–∞ —Å—Ö–µ–º–µ PM-3295, –∏ –≤ –≤–∏–¥–µ –∞–Ω–∞–ª–æ–≥–æ–≤–æ–≥–æ —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ç–æ—Ä–∞ –≥—Ä–æ–º–∫–æ—Å—Ç–∏ –≤ –∏–º–∏—Ç–∞—Ç–æ—Ä–µ —à—É–º–∞ –ø—Ä–∏–±–æ—è, –∫–æ–≥–¥–∞ —ë–º–∫–æ—Å—Ç—å –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä–∞ –≤ —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–Ω–æ–π —Ü–µ–ø–∏ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–∏–∫—Ä–æ—Ñ–∞—Ä–∞–¥, –ø–ª–∞–≤–Ω–æ–µ –∏–∑–º–µ–Ω–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏—è –Ω–∞ –±–∞–∑–µ, –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ–±—â–µ–≥–æ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∞, –ø—Ä–∏–≤–æ–¥–∏—Ç –∫ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –ª–∏–Ω–µ–π–Ω–æ–º—É –∏ –ø–ª–∞–≤–Ω–æ–º—É –∏–∑–º–µ–Ω–µ–Ω–∏—é —Å–æ–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–ª–µ–Ω–∏—è –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∞ –≠-–ö, —á—Ç–æ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–µ—Ç —à—É–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —Å–∏–≥–Ω–∞–ª, –≤ —Å–∏–≥–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–π –ª–∏–Ω–∏–∏, –Ω–∞ –æ–±—â–∏–π –ø—Ä–æ–≤–æ–¥. –Ø –Ω–µ —Å–æ–≤—Å–µ–º –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é, –∫–∞–∫ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ—Ç —Ç–∞–∫–æ–π –∞–Ω–∞–ª–æ–≥–æ–≤—ã–π —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ç–æ—Ä, –Ω–∞ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–µ, –≤–∫–ª—é—á—ë–Ω–Ω–æ–º –≤–≤–µ—Ä—Ö –Ω–æ–≥–∞–º–∏. –ë—É–¥—É –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–µ–Ω –∑–∞ –ø–æ—è—Å–Ω–µ–Ω–∏—è. https://img.radiokot.ru/files/92893/18bl1vkc5f.png

_________________

–° —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°.

–ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π —Ä–∞–∑ —Ä–µ–¥–∞–∫—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–° –°–± –∞–ø—Ä 06, 2024 22:03:18, –≤—Å–µ–≥–æ —Ä–µ–¥–∞–∫—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å 2 —Ä–∞–∑(–∞).

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

|

–Ý–µ–∫–ª–∞–º–∞

|

|

|

|

|

|

|

|

|

diplodok

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –°–± –∞–ø—Ä 06, 2024 23:28:59 |

|

| –ì–æ–≤–æ—Ä—è—â–∏–π —Å —Ç–µ–∫—Å—Ç–æ–ª–∏—Ç–æ–º |

–ö–∞—Ä–º–∞: 20

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 497

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –ß—Ç –∞–≤–≥ 10, 2017 20:57:51

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1548

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 3

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–° –ø–∏—Å–∞–ª(–∞): –æ—Ç –∫–∞–∫–æ–≥–æ –æ—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∞ —Å—Ö–µ–º–∞ —ç—Ç–æ–≥–æ –ë–Ý PHILIPS PM3295a PM3296a 350MHz OSCILLOSCOPE–î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ after 1 hour 42 minutes 4 seconds:–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–° –ø–∏—Å–∞–ª(–∞): –Ø –Ω–µ —Å–æ–≤—Å–µ–º –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é, –∫–∞–∫ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ—Ç —Ç–∞–∫–æ–π –∞–Ω–∞–ª–æ–≥–æ–≤—ã–π —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ç–æ—Ä, –Ω–∞ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–µ, –≤–∫–ª—é—á—ë–Ω–Ω–æ–º –≤–≤–µ—Ä—Ö –Ω–æ–≥–∞–º–∏  –ü–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥ –ë-–≠ (–æ–Ω –∂–µ –¥–∏–æ–¥ - –ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª –∏ —Ü–µ–Ω–µ—Ä–æ–º) —Å–æ–∑–¥–∞–µ—Ç + –Ω–∞ —Å–≤–æ–µ–º –∫–∞—Ç–æ–¥–µ. –í—Ä–∞—â–∞—è R2 –º–µ–Ω—è–µ–º —ç—Ç–æ—Ç –ø–ª—é—Å –∏ –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–∏–≤–∞–µ–º –æ—Ç—Ä–∏—Ü–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—É—é —á–∞—Å—Ç—å —Å–∏–≥–Ω–∞–ª–∞. –¢–∞–∫ —Å–∫–∞–∑–∞–ª —Å–∏–º—É–ª—è—Ç–æ—Ä.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Å –∞–ø—Ä 07, 2024 03:46:09 |

|

| –°–æ–±—É—Ç—ã–ª—å–Ω–∏–∫ –ö–æ—Ç–∞ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 47

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 911

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°—Ä –¥–µ–∫ 04, 2013 14:37:35

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 2879

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –°–∞–Ω–∫—Ç –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

|

diplodok, –°–ø–∞—Å–∏–±–æ –∑–∞ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –∫ –º–æ–µ–º—É –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—É. –°–µ–π—á–∞—Å —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª. –í –∞–Ω–∞–ª–æ–≥–æ–≤–æ–º —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ç–æ—Ä–µ, –º–µ–∂–¥—É R3 –∏ —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–æ–º —Ä–µ–≥—É–ª–∏—Ä—É—é—â–µ–≥–æ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–∞ - –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä 2,2–º–∫–§ 16–í, –ø–ª—é—Å–æ–º –∫ R3, –∞ –º–µ–∂–¥—É —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–æ–º —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ç–æ—Ä–∞ (Q1 - –ø–æ –í–∞—à–µ–π —Å—Ö–µ–º–µ) –∏ —ç—Ç–∏–º —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä–æ–º - –¥–µ–ª–∏—Ç–µ–ª—å - 100–ö–û–º –Ω–∞ –æ–±—â–∏–π –ø—Ä–æ–≤–æ–¥ –∏ 270–ö–û–º –Ω–∞ +12–í.–ö —Ç–æ—á–∫–µ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è R3 –∏ –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä–∞ - –≤—ã—Ö–æ–¥—É —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ç–æ—Ä–∞, –ø–æ–¥–∫–ª—é—á—ë–Ω –≠–ü –Ω–∞ –ö–¢361 —Å —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–Ω—ã–º —Ä–µ–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–æ–º 2,7–ö–û–º –Ω–∞ +12–í. –ù–∞ —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–µ –≠–ü - –ø–ª–∞–≤–Ω–æ –º–µ–Ω—è—é—â–∏–π—Å—è —Å–∏–Ω—É—Å, –±–µ–∑ –≤—Å—è–∫–∏—Ö –∞—Ä—Ç–µ—Ñ–∞–∫—Ç–æ–≤.

_________________

–° —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

El-Eng

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Å –∞–ø—Ä 07, 2024 11:00:26 |

|

| –î—Ä—É–≥ –ö–æ—Ç–∞ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 97

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1581

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –ß—Ç —è–Ω–≤ 26, 2012 14:44:34

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 3727

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 6

–ú–µ–¥–∞–ª–∏: 1

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–° –ø–∏—Å–∞–ª(–∞): –Ø –Ω–µ —Å–æ–≤—Å–µ–º –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é, –∫–∞–∫ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ—Ç —Ç–∞–∫–æ–π –∞–Ω–∞–ª–æ–≥–æ–≤—ã–π —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ç–æ—Ä, –Ω–∞ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–µ, –≤–∫–ª—é—á—ë–Ω–Ω–æ–º –≤–≤–µ—Ä—Ö –Ω–æ–≥–∞–º–∏. –ë—É–¥—É –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–µ–Ω –∑–∞ –ø–æ—è—Å–Ω–µ–Ω–∏—è.  –ò–∑-–∑–∞ —Ä–∞–∑–¥–µ–ª–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä–æ–≤ –±–∞–∑–æ–≤—ã–π —Ç–æ–∫ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–∞ —Ç–µ—á–µ—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –æ–±–∞ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∞ (—Ç.–µ. –æ–±–∞ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∞ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã, —Ä–µ–∂–∏–º –Ω–∞—Å—ã—â–µ–Ω–∏—è), —á—Ç–æ –æ–∑–Ω–∞—á–∞–µ—Ç, —á—Ç–æ –∏–º–µ–µ—Ç—Å—è –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ–µ –¥–∏—Ñ—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–µ —Å–æ–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –¥–ª—è –º–∞–ª–æ–≥–æ —Å–∏–≥–Ω–∞–ª–∞ –º–µ–∂–¥—É —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–æ–º –∏ –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–æ—Ä–æ–º, –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è–µ–º–æ–µ —Ç–æ–∫–æ–º –±–∞–∑—ã. –ú—ã –º–æ–∂–µ–º —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è—Ç—å —ç—Ç–∏–º —Å–æ–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ–º, –º–µ–Ω—è—è —Ç–æ–∫ –±–∞–∑—ã, —Ç.–µ. —Ä–µ–≥—É–ª–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –≥—Ä–æ–º–∫–æ—Å—Ç—å. –¢—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä –≤–∫–ª—é—á–µ–Ω –∏–Ω–≤–µ—Ä—Å–Ω–æ, —á—Ç–æ –¥–µ–ª–∞–µ—Ç —Ä–µ–≥—É–ª–∏—Ä–æ–≤–æ—á–Ω—É—é —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–∏—Å—Ç–∏–∫—É –Ω–µ —Ç–∞–∫–æ–π —Ä–µ–∑–∫–æ–π –∏–∑-–∑–∞ –º–µ–Ω—å—à–µ–≥–æ –±–µ—Ç–∞ (–Ω—É –∏ –æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ–µ –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ –ö-–≠ –ø–æ–º–µ–Ω—å—à–µ).

_________________

Like the eyes of a cat in the black and blue...

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Å –∞–ø—Ä 07, 2024 15:55:51 |

|

| –°–æ–±—É—Ç—ã–ª—å–Ω–∏–∫ –ö–æ—Ç–∞ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 47

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 911

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°—Ä –¥–µ–∫ 04, 2013 14:37:35

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 2879

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –°–∞–Ω–∫—Ç –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

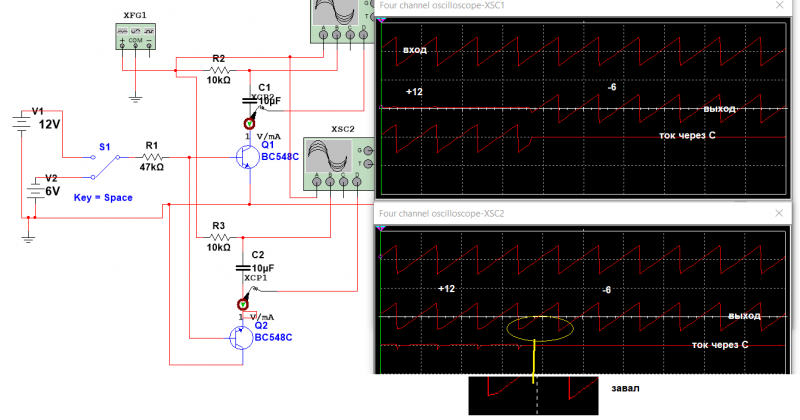

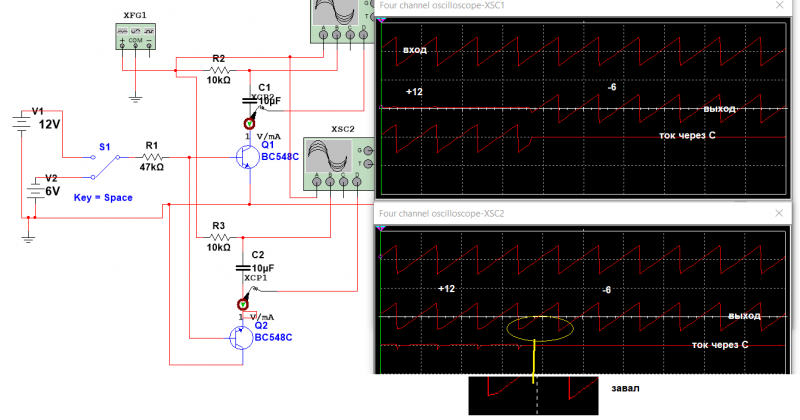

El-Eng, –±–æ–ª—å—à–æ–µ —Å–ø–∞—Å–∏–±–æ –∑–∞ –¥–æ—Ö–æ–¥—á–∏–≤–æ–µ –ø–æ—è—Å–Ω–µ–Ω–∏–µ.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ after 23 minutes 21 second: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ after 23 minutes 21 second:–¢–µ–ø–µ—Ä—å –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ –ø–æ–Ω—è—Ç—å, –ø–æ—á–µ–º—É —Å—Ö–µ–º–µ –ë–Ý, –ø—Ä–∏–≤–µ–¥—ë–Ω–Ω–æ–π –Ω–∏–∂–µ, NPN —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä V1212 –∫–æ–º–º—É—Ç–∏—Ä—É—é—â–∏–π –≤—Ä–µ–º—è–∑–∞–¥–∞—é—â–∏–π –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä –ì–õ–ù–ù –≤–∫–ª—é—á—ë–Ω –∏–Ω–≤–µ—Ä—Å–Ω–æ - –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–æ—Ä –∑–∞–∑–µ–º–ª—ë–Ω, –∞ NPN —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä V1213 –∫–æ–º–º—É—Ç–∏—Ä—É—é—â–∏–π –≤—Ä–µ–º—è –∑–∞–¥–µ—Ä–∂–∫–∏ HOLD, –≤–∫–ª—é—á—ë–Ω –∫–∞–∫ —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–π –∫–ª—é—á —Å —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–æ–º –Ω–∞ –æ–±—â–∏–π –ø—Ä–æ–≤–æ–¥. –ö–∞–∫ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –í–∏–Ω–Ω–∏ –ü—É—Ö: "–≠—Ç–æ—Ç –ñ–ñ–ñ–ñ –Ω–µ —Å –ø—Ä–æ—Å—Ç–∞". https://files.domcxem.ru/infocenter/%D0 ... 050MHz.jpg–ó–∞—Ä–∞–Ω–µ–µ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—é –∑–∞ –≤–∞—à–∏ –º–Ω–µ–Ω–∏—è.

_________________

–° —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

add.ocean

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Å –∞–ø—Ä 07, 2024 17:48:31 |

|

| –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∫–æ—Ç |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 17

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 783

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°–± —Å–µ–Ω 07, 2019 20:13:34

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1052

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 3

|

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°,

–ø–æ—á–µ–º—É —Å—Ö–µ–º–µ –ë–Ý, –ø—Ä–∏–≤–µ–¥—ë–Ω–Ω–æ–π –Ω–∏–∂–µ, NPN —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä V1212 –∫–æ–º–º—É—Ç–∏—Ä—É—é—â–∏–π –≤—Ä–µ–º—è–∑–∞–¥–∞—é—â–∏–π –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä –ì–õ–ù–ù –≤–∫–ª—é—á—ë–Ω –∏–Ω–≤–µ—Ä—Å–Ω–æ

–°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –∏–∑ —Å–ª–æ–≤ El-Eng, –¢—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä –≤–∫–ª—é—á–µ–Ω –∏–Ω–≤–µ—Ä—Å–Ω–æ, –æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ–µ –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ –ö-–≠ –ø–æ–º–µ–Ω—å—à–µ

_________________

...–Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

El-Eng

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Å –∞–ø—Ä 07, 2024 23:23:49 |

|

| –î—Ä—É–≥ –ö–æ—Ç–∞ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 97

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1581

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –ß—Ç —è–Ω–≤ 26, 2012 14:44:34

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 3727

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 3

–ú–µ–¥–∞–ª–∏: 1

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–° –ø–∏—Å–∞–ª(–∞): El-Eng, –±–æ–ª—å—à–æ–µ —Å–ø–∞—Å–∏–±–æ –∑–∞ –¥–æ—Ö–æ–¥—á–∏–≤–æ–µ –ø–æ—è—Å–Ω–µ–Ω–∏–µ. –ü–æ–∂–∞–ª—É–π—Å—Ç–∞!  add.ocean –ø–∏—Å–∞–ª(–∞): –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ ... –æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ–µ –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ –ö-–≠ –ø–æ–º–µ–Ω—å—à–µ –î–∞, —Ç–∞–∫ –∏ –µ—Å—Ç—å. –ö–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–æ—Ä–Ω—ã–π –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥ —ç–ø–∏—Ç–∞–∫—Å–∏–∞–ª—å–Ω–æ-–ø–ª–∞–Ω–∞—Ä–Ω–æ–≥–æ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–∞ –∏–º–µ–µ—Ç –±–û–ª—å—à—É—é –ø–ª–æ—â–∞–¥—å —á–µ–º —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–Ω—ã–π, –∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –ø—Ä–∏ —Ä–∞–≤–Ω—ã—Ö —Ç–æ–∫–∞—Ö, –Ω–∞ –Ω–µ–º –ø–∞–¥–∞–µ—Ç –º–µ–Ω—å—à–µ–µ –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ. –í –Ω–∞—à–µ–º —Å–ª—É—á–∞–µ (–∏–Ω–≤–µ—Ä—Å–Ω–æ–µ –≤–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–µ), —Ä–∞—Å–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ —Ç–æ–∫–æ–≤, –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –Ω–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ–µ, —Ç–æ–∫ –ë-–ö –±–æ–ª—å—à–µ, –Ω–æ –∏–∑-–∑–∞ –±–æ–ª—å—à–µ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏ –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–æ—Ä–Ω–æ–≥–æ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∞ –∏ –∏–∑-–∑–∞ –º–µ–Ω—å—à–µ–≥–æ –±–µ—Ç–∞, —Ä–∞–∑–Ω–∏—Ü–∞ –º–µ–∂–¥—É –ø–∞–¥–µ–Ω–∏–µ–º –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏—è –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–µ –ë-–ö –∏ –ë-–≠ (–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ–µ –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ) –ø–æ–ª—É—á–∞–µ—Ç—Å—è –º–µ–Ω—å—à–µ, —á–µ–º –ø—Ä–∏ –æ–±—ã—á–Ω–æ–º –≤–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–∏.

_________________

Like the eyes of a cat in the black and blue...

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

diplodok

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –ü–Ω –∞–ø—Ä 08, 2024 08:24:22 |

|

| –ì–æ–≤–æ—Ä—è—â–∏–π —Å —Ç–µ–∫—Å—Ç–æ–ª–∏—Ç–æ–º |

–ö–∞—Ä–º–∞: 20

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 497

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –ß—Ç –∞–≤–≥ 10, 2017 20:57:51

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1548

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

–ò ... —á—Ç–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç —Å–∏–º—É–ª—è—Ç–æ—Ä ......

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –ü–Ω –∞–ø—Ä 08, 2024 12:18:29 |

|

| –°–æ–±—É—Ç—ã–ª—å–Ω–∏–∫ –ö–æ—Ç–∞ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 47

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 911

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°—Ä –¥–µ–∫ 04, 2013 14:37:35

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 2879

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –°–∞–Ω–∫—Ç –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

–ü–æ —ç—Ç–∏–º –≥—Ä–∞—Ñ–∏–∫–∞–º –ø–æ–ª—É—á–∞–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ —Ç–æ–∫, —á–µ—Ä–µ–∑ Q1, —Ç–µ—á—ë—Ç –≤–æ –≤—Å–µ—Ö —Å–ª—É—á–∞—è—Ö, –Ω–µ –∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ –æ—Ç –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏—è –Ω–∞ –±–∞–∑–µ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–∞ –∏ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫–∏–º –≤—ã–≤–æ–¥–æ–º –æ–Ω –∑–∞–∑–µ–º–ª—ë–Ω...

_________________

–° —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

diplodok

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –ü–Ω –∞–ø—Ä 08, 2024 12:31:13 |

|

| –ì–æ–≤–æ—Ä—è—â–∏–π —Å —Ç–µ–∫—Å—Ç–æ–ª–∏—Ç–æ–º |

–ö–∞—Ä–º–∞: 20

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 497

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –ß—Ç –∞–≤–≥ 10, 2017 20:57:51

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1548

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

–ü–æ—á–µ–º—É? –ï—Å–ª–∏ –Ω–∞ –±–∞–∑—É, —á–µ—Ä–µ–∑ 47–∫, +12 —Ç–æ–∫ –µ—Å—Ç—å. –í –æ–¥–Ω–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ - –∫–æ—Ä–æ—Ç–∏—Ç—å –≤—ã—Ö–æ–¥, –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–º - —á—É—Ç—å-—á—É—Ç—å –∑–∞–≤–∞–ª–∏–≤–∞–µ—Ç –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—É —Å–∏–≥–Ω–∞–ª–∞ (–∑–∞–≤–∞–ª - –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª "–ª—É–ø–æ–π") –ï—Å–ª–∏ –Ω–∞ –±–∞–∑—É, —á–µ—Ä–µ–∑ 47–∫, -6 (–º–∏–Ω—É—Å 6) - —Ç–æ–∫–∞ –Ω–µ—Ç. +12V –∏ -6V –≤–∑—è–ª –∏–∑ —Å—Ö–µ–º—É PM2317. PS: —è –Ω–µ –∑–Ω–∞—é –∫–∞–∫ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ—Ç —Å–∏–º—É–ª—è—Ç–æ—Ä –ø—Ä–∏ –∏–Ω–≤–µ—Ä—Å–Ω–æ–º –≤–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–µ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–∞

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –ü–Ω –∞–ø—Ä 08, 2024 13:06:04 |

|

| –°–æ–±—É—Ç—ã–ª—å–Ω–∏–∫ –ö–æ—Ç–∞ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 47

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 911

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°—Ä –¥–µ–∫ 04, 2013 14:37:35

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 2879

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –°–∞–Ω–∫—Ç –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

–í—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª—Å—è –≤–Ω–∏–º–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–µ–µ –≤ –æ—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞–º–º—É. –ü–æ—Ö–æ–∂–µ, —ç—Ç–æ —è –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é, —á—Ç–æ –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç —Å–∏–º—É–ª—è—Ç–æ—Ä.

_________________

–° —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

El-Eng

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –ü–Ω –∞–ø—Ä 08, 2024 14:21:54 |

|

| –î—Ä—É–≥ –ö–æ—Ç–∞ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 97

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1581

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –ß—Ç —è–Ω–≤ 26, 2012 14:44:34

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 3727

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 3

–ú–µ–¥–∞–ª–∏: 1

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–° –ø–∏—Å–∞–ª(–∞): ... –ø–æ—á–µ–º—É —Å—Ö–µ–º–µ –ë–Ý, –ø—Ä–∏–≤–µ–¥—ë–Ω–Ω–æ–π –Ω–∏–∂–µ, NPN —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä V1212 –∫–æ–º–º—É—Ç–∏—Ä—É—é—â–∏–π –≤—Ä–µ–º—è–∑–∞–¥–∞—é—â–∏–π –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä –ì–õ–ù–ù –≤–∫–ª—é—á—ë–Ω –∏–Ω–≤–µ—Ä—Å–Ω–æ... –í —ç—Ç–æ–π —Å—Ö–µ–º–µ –ø—Ä–∏–∫–æ–ª –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ–≥–æ —Ö–æ–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞ –≤–µ—Ä—Ö–Ω–µ–π –æ–±–∫–ª–∞–¥–∫–µ –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä–∞ C1206 –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç –±—ã—Å—Ç—Ä–æ —Å–ø–∞–¥–∞—Ç—å, –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞ —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–µ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–∞ V1212 –ø–∞–¥–∞–µ—Ç –Ω–∏–∂–µ –Ω—É–ª—è –∏ –æ–Ω –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –ø—Ä—è–º–æ–º –≤–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–∏.

_________________

Like the eyes of a cat in the black and blue...

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

|

–°—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü–∞ 325 –∏–∑ 341

|

[ –°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 6809 ] |

... , , , , , , ... |

–ö—Ç–æ —Å–µ–π—á–∞—Å –Ω–∞ —Ñ–æ—Ä—É–º–µ |

–°–µ–π—á–∞—Å —ç—Ç–æ—Ç —Ñ–æ—Ä—É–º –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞—é—Ç: –Ω–µ—Ç –∑–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã—Ö –ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–µ–π –∏ –≥–æ—Å—Ç–∏: 16 |

|

–í—ã –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç–µ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—Ç—å —Ç–µ–º—ã

–í—ã –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç–µ –æ—Ç–≤–µ—á–∞—Ç—å –Ω–∞ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è

–í—ã –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç–µ —Ä–µ–¥–∞–∫—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —Å–≤–æ–∏ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è

–í—ã –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç–µ —É–¥–∞–ª—è—Ç—å —Å–≤–æ–∏ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è

–í—ã –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç–µ –¥–æ–±–∞–≤–ª—è—Ç—å –≤–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è

|

|

|