|

–§–æ—Ä—É–º –Ý–∞–¥–∏–æ–ö–æ—Ç • –ü—Ä–æ—Å–º–æ—Ç—Ä —Ç–µ–º—ã - –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è –±–µ–∑ –æ—Ç–≤–µ—Ç–æ–≤ | –ê–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–µ —Ç–µ–º—ã

|

–°—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü–∞ 326 –∏–∑ 341

|

[ –°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 6809 ] |

... , , , , , , ... |

| –ê–≤—Ç–æ—Ä |

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–µ |

diplodok

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –ü–Ω –∞–ø—Ä 08, 2024 16:05:14 |

|

| –ì–æ–≤–æ—Ä—è—â–∏–π —Å —Ç–µ–∫—Å—Ç–æ–ª–∏—Ç–æ–º |

–ö–∞—Ä–º–∞: 20

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 497

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –ß—Ç –∞–≤–≥ 10, 2017 20:57:51

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1541

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

–û—Å–ª–∏–∫ Philips_PM3219–í–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ:

115.pdf [2.14 MiB]

–°–∫–∞—á–∏–≤–∞–Ω–∏–π: 60

115.pdf [2.14 MiB]

–°–∫–∞—á–∏–≤–∞–Ω–∏–π: 60

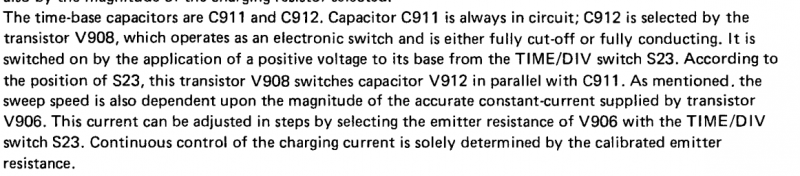

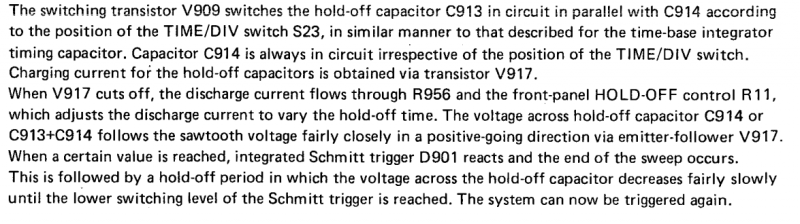

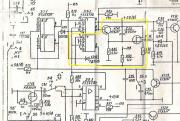

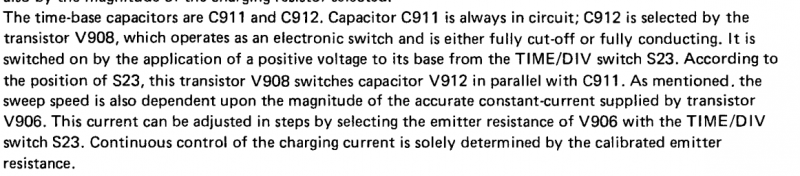

Main time base –∏ —á—Ç–æ –ø–∏—à—É—Ç .....  –∏ –ø—Ä–æ –°914 V909  –ü–æ—Ö–æ–∂–µ –∏–º –ø–æ .... —á—Ç–æ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä –≤ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ–º –≤–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–µ.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

|

–Ý–µ–∫–ª–∞–º–∞

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –ü–Ω –∞–ø—Ä 08, 2024 16:41:19 |

|

| –°–æ–±—É—Ç—ã–ª—å–Ω–∏–∫ –ö–æ—Ç–∞ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 47

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 911

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°—Ä –¥–µ–∫ 04, 2013 14:37:35

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 2879

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –°–∞–Ω–∫—Ç –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

|

diplodok,

–°–ø–∞—Å–∏–±–æ –∑–∞ —Å—Ö–µ–º—É –∏ –≤—ã–∫–æ–ø–∏—Ä–æ–≤–∫–∏ —Å –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–µ–º. –Ø, –ø–æ –∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏, —á–∏—Ç–∞—é —Ö–æ—Ä–æ—à–æ. –ü–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–∏ –Ω–∏ —Å–ª–æ–≤–∞ –Ω–µ —É–ø–æ–º—è–Ω—É–ª–∏ –ø–æ –∏–Ω–≤–µ—Ä—Å–Ω–æ–µ –≤–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–µ V908.

–ü–æ —Å—Ö–µ–º–µ, –≤ —Ü–µ–ª–æ–º, –¥–æ–±–∞–≤–ª—é, —á—Ç–æ –°907 –°908 –∫—Ä–∞–π–Ω–µ –≤–∞–∂–Ω—ã –¥–ª—è –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ–π —Ñ–æ—Ä–º—ã –õ–ù–ù –Ω–∞ –∫—Ä–∞—é –¥–∏–∞–ø–∞–∑–æ–Ω–∞ –º–∫–°, –∞ —Å–≤—è–∑–∫–∞ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–æ–≤ V913V914 –∫—Ä–∞–π–Ω–µ –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –æ–±—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞–µ—Ç —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç—ã –∏ —Å–ø–∞–¥—ã (–æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —Å–ø–∞–¥—ã) –õ–ù–ù, –∏, –¥–ª—è –±—ã—Å—Ç—Ä—ã—Ö —Ä–∞–∑–≤—ë—Ä—Ç–æ–∫, –Ω–µ –≥–æ–¥–Ω–∞ –≤ PM3219 - –≤—Å–µ–≥–æ 0,1–º–∫–° - –∫–∞–∫ –≤ –°1-94.

–ü—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω—ã–º –≤–∑—è—Ç—å —Ä–∞–∑—Ä—è–¥–Ω—ã–µ –∫–ª—é—á–∏ –∏ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫ —Ç–æ–∫–∞ —Å –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏—Ç–µ–ª–µ–º, –æ—Ç –°1-118 –∏–ª–∏ –•-04, –∞ —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω—É—é –∫–æ–º–º—É—Ç–∞—Ü–∏—é –ø–æ–¥–¥–∏–∞–ø–∞–∑–æ–Ω–æ–≤ –∏ –æ—Ç–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–µ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∞ —Ç–æ–∫–∞, –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω—ã–º —Å–º–µ—â–µ–Ω–∏–µ–º –¥–∏–æ–¥–∞ - —É –§–∏–ª–ª–∏–ø—Å–∞.

–î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ after 10 minutes 47 seconds:

–í–æ—Ç –µ—â—ë —á—Ç–æ –≤–∞–∂–Ω–æ, –ø–æ —ç—Ç–æ–º—É –ë–Ý. –ü–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç–µ –Ω–∞ —Ä–µ–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä R948 1,4–ö–û–º –≤ —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–µ V911. –≠—Ç–æ —Ç–µ—Ä–º–æ–∫–æ–º–ø–µ–Ω—Å–∞—Ü–∏—è –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∞ —Ç–æ–∫–∞ –Ω–∞ V906. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ–∫ —á–µ—Ä–µ–∑ –ú906, —Ä–∞–∑ –≤ —Å—Ç–æ –º–µ–Ω—å—à–µ —á–µ–º —á–µ—Ä–µ–∑ –ú911 –∏–∑ –∑–∞ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–æ–º–Ω—ã—Ö —Ä–µ–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–æ–≤ –≤ —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–µ V906. –Ø –≤–∏–¥–µ–ª, –≤ —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–µ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–∞, —Å—Ç–æ—è—â–µ–≥–æ –∫–∞–∫ V911 —Ä–µ–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä—ã –ø–æ 100–ö–û–º. –≠—Ç–æ —Å–æ–≥–ª–∞—Å—É–µ—Ç—Å—è —Å –æ–±–≤–µ—Å–∫–æ–π –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∞ —Ç–æ–∫–∞ - —Å—Ä–µ–¥–Ω–∏–π –Ω–æ–º–∏–Ω–∞–ª –≤ —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–∞—Ö. –ê –≤ PM3219, R948 1,4–ö–û–º –≤ —Å—Ç–æ —Ä–∞–∑ –º–µ–Ω—å—à–µ. –ü–æ—á–µ–º—É —Ç–∞–∫? –ö–∞–∫ –≤—ã –¥—É–º–∞–µ—Ç–µ?

_________________

–° —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

|

–Ý–µ–∫–ª–∞–º–∞

|

|

|

|

|

|

|

|

|

qw1261

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Ç –∞–ø—Ä 09, 2024 10:23:13 |

|

| –Ý–æ–¥–∏–ª—Å—è |

|

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°–± –º–∞—Ä 23, 2024 22:46:54

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 9

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –ú–∏–Ω—Å–∫

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

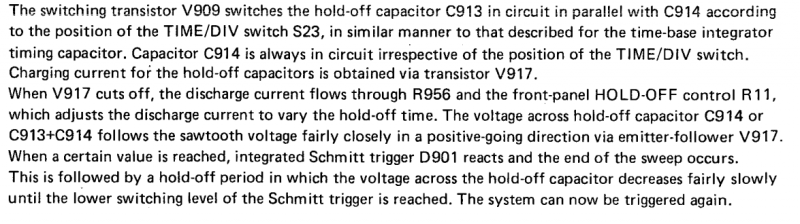

–ò–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–∞—è —Å—Ö–µ–º–∞ –æ—Ç –°1-94 v3. –û–Ω–∞ –∂–µ –°–∞–≥–∞, –æ–Ω–∞ –∂–µ –û–Ý-1 . –Ø —É–∂–∞—Å–Ω–æ –∏–∑–≤–∏–Ω—è—é—Å—å. –ü–æ–º–æ–≥–∏—Ç–µ, –ø–æ–∂–∞–ª—É–π—Å—Ç–∞ ,–ø–æ–Ω—è—Ç—å –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–µ —ç—Ç–æ–≥–æ —É–∑–ª–∞ –≤ —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä—Ç–∫–µ. –í—Ç–æ—Ä–æ–π —Ç—Ä–∏–≥–≥–µ—Ä –∏ –¥–≤–∞ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–∞. –ü–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ —Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å –∫–∞–∫–∏—Ö —Ç–æ "–∏–≥–æ–ª–æ–∫" –¥–ª—è –≤—Ö–æ–¥–∞ S –≤—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —Ç—Ä–∏–≥–≥–µ—Ä–∞. –≠—Ç–∏ –∏–≥–æ–ª–∫–∏ –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ–Ω–∫–∏–µ, —á—Ç–æ –æ—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –∏—Ö –Ω–µ –≤–∏–¥–∏—Ç. –ù–∞ —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–µ –∏—Ö –µ—â–µ –≤–∏–¥–∏—Ç "—Ü–∏—Ñ—Ä–æ–≤–∞—è –ª–æ–≤—É—à–∫–∞", –Ω–æ –Ω–∞ —Å—Ç–æ–∫–µ –∏ –Ω–∞ –≤—Ö–æ–¥–µ S –ª–æ–≤—É—à–∫–∞ —É–∂–µ –∏—Ö –Ω–µ —Ñ–∏–∫—Å–∏—Ä—É–µ—Ç. –ò–ª–∏ –æ–Ω–∏ —Å—Ç–æ–ª—å –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–∏–µ –∏–ª–∏ –∫–ø303 –Ω–∞ –Ω–∏—Ö –Ω–µ —Ä–µ–∞–≥–∏—Ä—É–µ—Ç. –î–∞ –∏ —Å–∞–º —Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å –º—è–≥–∫–æ –≥–æ–≤–æ—Ä—è —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–π - –∑–∞—á–µ–º –∑–∞–¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–æ -12v –ø–æ—Å—Ä–µ–¥–∏ —Ç—Ç–ª? –ú–æ–∂–µ—Ç —ç—Ç–æ —Ä—É–¥–∏–º–µ–Ω—Ç –æ—Ç –°1-94 –ø–µ—Ä–≤–æ–π –≤–µ—Ä—Å–∏–∏? –í —Å—Ä–µ–¥–µ —Ç—Ç–ª –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–∏–µ –∏–º–ø—É–ª—å—Å—ã –º–æ–∂–Ω–æ —Å—Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å - –º–æ–∂–µ—Ç –≤ —Ç–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞ –∫–æ—Ä–ø—É—Å–∞ —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏–ª–∏..

_________________

//RDRCRJE

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

add.ocean

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Ç –∞–ø—Ä 09, 2024 11:27:28 |

|

| –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∫–æ—Ç |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 17

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 783

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°–± —Å–µ–Ω 07, 2019 20:13:34

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1052

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 3

|

|

qw1261,

–ü–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ —Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å –∫–∞–∫–∏—Ö —Ç–æ "–∏–≥–æ–ª–æ–∫" –¥–ª—è –≤—Ö–æ–¥–∞ S –≤—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —Ç—Ä–∏–≥–≥–µ—Ä–∞.

–≠—Ç–æ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä—Ç–∫–∏ - –∂–¥—É—â–∏–π-–∞–≤—Ç–æ —Ä–µ–∂–∏–º—ã. C33 R86 –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è—é—Ç –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω—É—é –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —Å—Ö–µ–º–∞ –≤—ã–¥–∞–µ—Ç –∏–º–ø—É–ª—å—Å –Ω–∞ –∑–∞–ø—É—Å–∫, –µ—Å–ª–∏ –∑–∞–ø—É—Å–∫–∞ –¥–æ–ª–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –°—Ö–µ–º–∞ –∏–¥–µ–Ω—Ç–∏—á–Ω–∞ —Ç–∞–∫–æ–º—É –∂–µ —É—á–∞—Å—Ç–∫—É –≤ –°1-118.

–í–µ—Ä—Ö–Ω–∏–π —Ç—Ä–∏–≥–≥–µ—Ä –¢–ú2 —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è–µ—Ç —Ä–∞–∑—Ä—è–¥–æ–º-–∑–∞—Ä—è–¥–æ–º –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä–∞ –ì–õ–ò–ù. –ù–∏–∂–Ω–∏–π —Ç—Ä–∏–≥–≥–µ—Ä –¢–ú2: 1. –≤–∫–ª—é—á–∞–µ—Ç –≤–µ—Ä—Ö–Ω–∏–π –µ—Å–ª–∏ –¥–æ–ª–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –ø—Ä—è–º–æ–≥–æ —Ö–æ–¥–∞, 2. –Ω–µ –¥–∞–µ—Ç —Å—Ö–µ–º–µ –∞–≤—Ç–æ —Å—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞—Ç—å, –µ—Å–ª–∏ –ø—Ä—è–º–æ–π —Ö–æ–¥ –ø–æ–¥ –≤–ª–∏—è–Ω–∏–µ–º —Å–∏–Ω—Ö—Ä–æ–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ —Å–ª—É—á–∞–µ—Ç—Å—è —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ä–Ω–æ.

_________________

...–Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

|

–Ý–µ–∫–ª–∞–º–∞

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Ç –∞–ø—Ä 09, 2024 11:54:40 |

|

| –°–æ–±—É—Ç—ã–ª—å–Ω–∏–∫ –ö–æ—Ç–∞ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 47

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 911

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°—Ä –¥–µ–∫ 04, 2013 14:37:35

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 2879

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –°–∞–Ω–∫—Ç –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

|

qw1261,

–ü—Ä–∏ –Ω–∞–ª–∏—á–∏–∏ –°–ò, –Ω–∞ –≤—ã–≤–æ–¥–µ 6 - –ª–æ–≥1, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è, —á–µ—Ä–µ–∑ –î10, –¥–µ—Ä–∂–∏—Ç –≤—Ö–æ–¥ 13 –≤ –ù–ï –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏. –ö–æ–≥–¥–∞ –∏–º–ø—É–ª—å—Å–æ–≤ –∑–∞–ø—É—Å–∫–∞ —Ä–∞–∑–≤—ë—Ä—Ç–∫–∏ –¥–æ–ª–≥–æ –Ω–µ—Ç, –¢17 –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç, –°33 –∑–∞—Ä—è–∂–µ–Ω, –Ω–∞ —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–µ –¢17 0–í. –ò–ü, –Ω–∞ –¢18, –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—ë—Ç —ç—Ç–æ—Ç 0 –Ω–∞ –≤—ã–≤ 4, –∞–∫—Ç–∏–≤–∏—Ä—É—è –µ–≥–æ. –í —Ç—Ä–∏–≥–≥–µ—Ä–µ, –Ω–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–µ Q5 –≤—Å—Ç–∞—ë—Ç 1, –∞ –Ω–∞ Q6 - 0. –î–∏–æ–¥ –î10 –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ –ø–æ–¥–∞—ë—Ç –ª–æ–≥ 1 –Ω–∞ –≤—ã–≤–æ–¥ 13 –∏ –æ–Ω –ø–æ–¥—Ç—è–≥–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –∫ –Ω—É–ª—é —á–µ—Ä–µ–∑ R79. –û—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–∞ Q9 —É—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –ª–æ–≥ 0 –∏ –¢21 –∑–∞–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –¥–ª—è –Ω–æ–≤–æ–≥–æ –∑–∞–ø—É—Å–∫–∞ –ª—É—á–∞.

_________________

–° —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

|

–Ý–µ–∫–ª–∞–º–∞

|

|

|

|

|

|

|

|

|

qw1261

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Ç –∞–ø—Ä 09, 2024 12:46:52 |

|

| –Ý–æ–¥–∏–ª—Å—è |

|

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°–± –º–∞—Ä 23, 2024 22:46:54

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 9

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –ú–∏–Ω—Å–∫

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

|

–ü–æ–¥ —ç–º–∏—Ç—Ç–µ—Ä–æ–º —Ä–µ–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä 5 –º–µ–≥–∞–æ–º? –¢–∞–º –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —Å–µ–∫—É–Ω–¥—ã —á—Ç–æ –ª–∏?

–ù–µ—É–∂–µ–ª–∏ —ç—Ç–æ –≤—Å–µ —Å—Ç–æ–∏—Ç —á—Ç–æ–± –≤ —Ç—Ç–ª —Å–∏—Å—Ç–µ–º—É –ª–µ–∑—Ç—å —Å –º–∏–Ω—É—Å 12 –≤–æ–ª—å—Ç–∞–º–∏?

–ú–æ–∂–Ω–æ –∂–µ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–æ–≤–∞—Ç—å –≤—Å–µ –Ω–∞ –æ–¥–Ω–æ–º –∫–º–æ–ø –∫–æ—Ä–ø—É—Å–µ..

_________________

//RDRCRJE

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

|

–Ý–µ–∫–ª–∞–º–∞

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Ç –∞–ø—Ä 09, 2024 13:03:02 |

|

| –°–æ–±—É—Ç—ã–ª—å–Ω–∏–∫ –ö–æ—Ç–∞ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 47

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 911

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°—Ä –¥–µ–∫ 04, 2013 14:37:35

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 2879

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –°–∞–Ω–∫—Ç –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

-12–í —Ç–∞–º —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–ª—è —É—Å–∫–æ—Ä–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–∞. –ó–∞—â–∏—Ç–Ω—ã–µ –¥–∏–æ–¥—ã –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏ –ò–° –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–∏–≤–∞—é—Ç –¥–æ -0,6. –ö–ú–û–ü, –ë—ã—Å—Ç—Ä—ã–π, –≤ —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –Ω–µ –¥–µ–ª–∞–ª–∏. –ü–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–∞—è –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ - –æ–∫–æ–ª–æ —Å–µ–∫—É–Ω–¥—ã, —á—Ç–æ–±—ã –∞–≤—Ç–æ —Ä–µ–∂–∏–º –Ω–µ –≤–∫–ª—é—á–∞–ª—Å—è –ø—Ä–∏ –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ —Å–∏–≥–Ω–∞–ª–æ–≤ –≤ –µ–¥–∏–Ω–∏—Ü—ã –≥–µ—Ä—Ü –∏ –≤ —Ç–æ –∂–µ –≤—Ä–µ–º—è, –Ω–µ–±—ã–ª–æ –¥–æ–ª–≥–æ–≥–æ –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏—è –ª—É—á–∞ –Ω–∞ —ç–∫—Ä–∞–Ω–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ —â—É–ø—ã –æ—Ç–∫–ª—é—á–µ–Ω—ã. –ö–æ–ª–ª–µ–≥–∏, —É –∫–æ–≥–æ –µ—Å—Ç—å –æ—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ —Å —Ç–∞–∫–æ–π —Å—Ö–µ–º–æ–π –∞–≤—Ç–æ —Ä–µ–∂–∏–º–∞ - –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç–µ, –ø–æ–∂–∞–ª—É–π—Å—Ç–∞, –∫–∞–∫ –º–µ–Ω—è–µ—Ç—Å—è —è—Ä–∫–æ—Å—Ç—å –ª—É—á–∞, –≤ –ê–í–¢–û —Ä–µ–∂–∏–º–µ, –ë–ï–ó —Å–∏–≥–Ω–∞–ª–∞ –Ω–∞ –≤—Ö–æ–¥–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ —Å–∫–æ—Ä–æ—Å—Ç—å —Ä–∞–∑–≤—ë—Ä—Ç–∫–∏ –º–∞–∫—Å–∏–º–∞–ª—å–Ω–∞ - –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, 0,1–º–∫–°/–¥–µ–ª. –í–∞–Ω–≥—É—é, —á—Ç–æ –ª—É—á –±—É–¥–µ—Ç –Ω–∞–º–Ω–æ–≥–æ —Ç—É—Å–∫–ª–µ–µ, —á–µ–º –ø—Ä–∏ 50–º–°/–¥–µ–ª.

_________________

–° —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

qw1261

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Ç –∞–ø—Ä 09, 2024 15:02:12 |

|

| –Ý–æ–¥–∏–ª—Å—è |

|

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°–± –º–∞—Ä 23, 2024 22:46:54

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 9

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –ú–∏–Ω—Å–∫

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–° –ø–∏—Å–∞–ª(–∞): –ö–æ–ª–ª–µ–≥–∏, —É –∫–æ–≥–æ –µ—Å—Ç—å –æ—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ —Å —Ç–∞–∫–æ–π —Å—Ö–µ–º–æ–π –∞–≤—Ç–æ —Ä–µ–∂–∏–º–∞ - –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç–µ, –ø–æ–∂–∞–ª—É–π—Å—Ç–∞, –∫–∞–∫ –º–µ–Ω—è–µ—Ç—Å—è —è—Ä–∫–æ—Å—Ç—å –ª—É—á–∞, –≤ –ê–í–¢–û —Ä–µ–∂–∏–º–µ, –ë–ï–ó —Å–∏–≥–Ω–∞–ª–∞ –Ω–∞ –≤—Ö–æ–¥–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ —Å–∫–æ—Ä–æ—Å—Ç—å —Ä–∞–∑–≤—ë—Ä—Ç–∫–∏ –º–∞–∫—Å–∏–º–∞–ª—å–Ω–∞ - –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, 0,1–º–∫–°/–¥–µ–ª. –í–∞–Ω–≥—É—é, —á—Ç–æ –ª—É—á –±—É–¥–µ—Ç –Ω–∞–º–Ω–æ–≥–æ —Ç—É—Å–∫–ª–µ–µ, —á–µ–º –ø—Ä–∏ 50–º–°/–¥–µ–ª. –ù–µ —Ç–æ –∏ –Ω–µ –¥—Ä—É–≥–æ–µ - –û–Ý-1–ú ,–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —è –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –∫–æ–≤—ã—Ä—è—é. –©—É–ø –Ω–µ –ø–æ–¥–∫–ª—é—á–µ–Ω, —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä—Ç–∫–∞ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω—è—è. –í –¥–∏–∞–ø–∞–∑–æ–Ω mS - –ª—É—á —è—Ä—á–µ –Ω–∞ –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä—Ç–∫–∞—Ö, –Ω–æ —Ä–∞–∑–Ω–∏—Ü–∞ –Ω–µ–∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞. –í –¥–∏–∞–ø–∞–∑–æ–Ω–µ uS - –≤—Å–µ –Ω–∞–æ–±–æ—Ä–æ—Ç - –µ—Å–ª–∏ –Ω–∞ –±—ã—Å—Ç—Ä—ã—Ö —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä—Ç–∫–∞—Ö –≤—ã—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –º–∏–Ω —è—Ä–∫–æ—Å—Ç—å, —Ç–æ –ø—Ä–∏ –∑–∞–º–µ–¥–ª–µ–Ω–∏–∏ –≤—Ä–µ–º—è\–¥–µ–ª - –ª—É—á –≤–æ–æ–±—â–µ –∏—Å—á–µ–∑–∞–µ—Ç.

_________________

//RDRCRJE

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

add.ocean

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Ç –∞–ø—Ä 09, 2024 15:07:22 |

|

| –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∫–æ—Ç |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 17

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 783

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°–± —Å–µ–Ω 07, 2019 20:13:34

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1052

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°,

–∫–∞–∫ –º–µ–Ω—è–µ—Ç—Å—è —è—Ä–∫–æ—Å—Ç—å –ª—É—á–∞, –≤ –ê–í–¢–û —Ä–µ–∂–∏–º–µ

—É –º–µ–Ω—è —Å–µ–π—á–∞—Å –∫ —Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω–∏—é –∫ —Ç–µ–º –ø—Ä–∏–±–æ—Ä–∞–º –∑–∞—Ç—Ä—É–¥–Ω–µ–Ω –¥–æ—Å—Ç—É–ø (–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ), –∞ —Ç–æ –±—ã –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª.

–í—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª–æ—Å—å –ø—Ä–æ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ–¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–µ. –°1-118–ê —Å—Ç–æ–∏—Ç 155–¢–ú2. –í –æ–¥–Ω–æ–º —ç–∫–∑–µ–º–ø–ª—è—Ä–µ –∏–∑ 2-—Ö –∑–∞–º–µ–Ω–∏–ª –Ω–∞ 1533–¢–ú2. –ê –≤ –°1-131 —Å—Ç–æ–∏—Ç 555–¢–ú5. –ö–∞–∫ –Ω–∏ –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç—å —Ä–∞–∑–Ω–∏—Ü—É –º–µ–∂–¥—É 1,2,3 - –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª. –õ–ó —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ –æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤—ã–µ. –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ä–∞–∑–Ω–∏—Ü–∞ –≤–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —Å—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞–Ω–∏—è —Ç—Ä–∏–≥–≥–µ—Ä–∞ +-10–Ω—Å –ø–æ–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –∑–∞–¥–µ—Ä–∂–∫–æ–π –õ–ó —Å –ø—Ä–∏–ª–∏—á–Ω—ã–º –∑–∞–ø–∞—Å–æ–º - —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç —Å–∏–Ω—Ö—Ä—ã –ø–æ—Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ —ç–∫—Ä–∞–Ω–∞ –Ω–∞ 20–Ω—Å/–¥–µ–ª. –ú–æ–∂–µ—Ç —ç—Ç–æ –∏ –Ω–µ –ª—É—á—à–∏–π –≤–∞—Ä–∏–∞–Ω—Ç - —Å–±–∏–≤–∞–µ—Ç —Å —Ç–æ–ª–∫—É. –¢–∞–∫ —á—Ç–æ –õ–ó —Å—Ç–æ–∏–ª–æ —É–∫–æ—Ä–æ—Ç–∏—Ç—å.

–í–ø—Ä–æ—á–µ–º, —è –∏ –Ω–µ —Å—Ä–∞–≤–Ω–∏–≤–∞–ª –∫–æ–Ω–∫—Ä–µ—Ç–Ω–æ —Ä–∞–∑–Ω–∏—Ü—É 155,1533, 555. –ú–æ–∂–µ—Ç –æ–Ω–∞ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∞—è. –¢–æ —á—Ç–æ —Å–µ—Ä–∏–∏ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ, –Ω–µ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç —á—Ç–æ –∫–æ–Ω–∫—Ä–µ—Ç–Ω—ã–µ –º–∏–∫—Ä–æ—Å—Ö–µ–º—ã —Å–∏–ª—å–Ω–æ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –ø–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞–º –∑–∞–¥–µ—Ä–∂–∫–∏.

–°—Ç–æ–∏–ª–æ –∑–∞–ø—è—Ç—å —Ç–∞–º –ø–∞–Ω–µ–ª—å–∫–∏ –∏ —Ç–æ–≥–¥–∞ —É–∂–µ –ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞—Ç—å 74HC, HCT, 74AC, ACT...

–í –¥–∏–∞–ø–∞–∑–æ–Ω–µ uS - –≤—Å–µ –Ω–∞–æ–±–æ—Ä–æ—Ç - –µ—Å–ª–∏ –Ω–∞ –±—ã—Å—Ç—Ä—ã—Ö —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä—Ç–∫–∞—Ö –≤—ã—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –º–∏–Ω —è—Ä–∫–æ—Å—Ç—å, —Ç–æ –ø—Ä–∏ –∑–∞–º–µ–¥–ª–µ–Ω–∏–∏ –≤—Ä–µ–º—è\–¥–µ–ª - –ª—É—á –≤–æ–æ–±—â–µ –∏—Å—á–µ–∑–∞–µ—Ç.

—Ç—É—Ç —á—Ç–æ-—Ç–æ –Ω–µ —Ç–æ.

_________________

...–Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

|

–Ý–µ–∫–ª–∞–º–∞

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Ç –∞–ø—Ä 09, 2024 15:53:47 |

|

| –°–æ–±—É—Ç—ã–ª—å–Ω–∏–∫ –ö–æ—Ç–∞ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 47

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 911

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°—Ä –¥–µ–∫ 04, 2013 14:37:35

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 2879

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –°–∞–Ω–∫—Ç –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

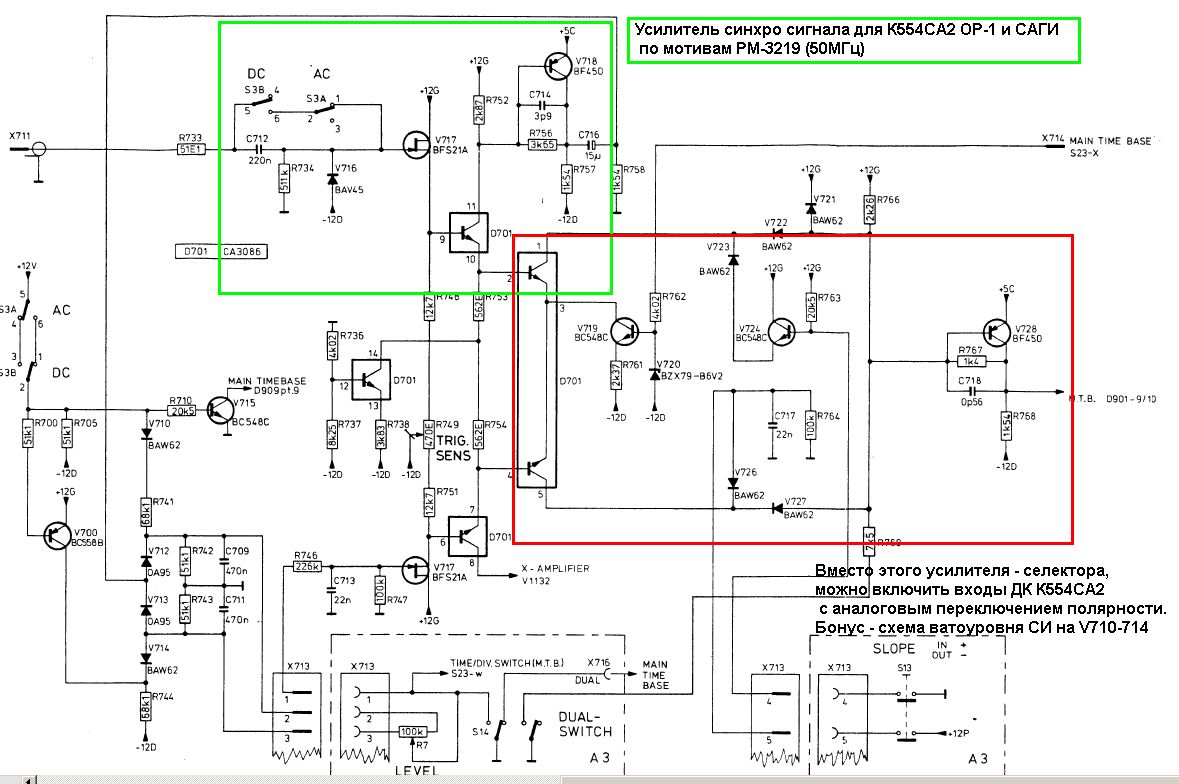

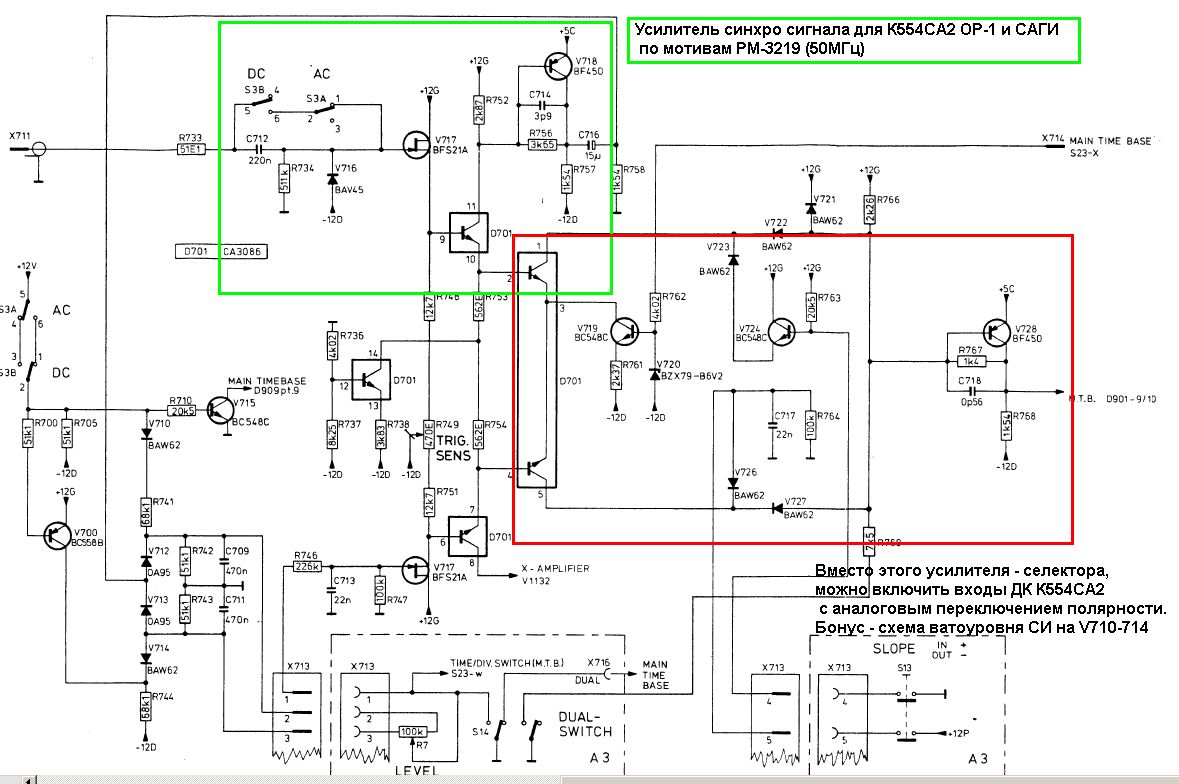

–£ –º–µ–Ω—è —Å–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏–µ, —á—Ç–æ —Å–µ–π—á–∞—Å, –Ω–∞ –ê–õ–ò, –ø—Ä–æ–¥–∞—é—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ö–ú–û–ü –ª–æ–≥–∏–∫—É, —Ç–∏–ø–∞ 74HC/ –ü—Ä–∏—á—ë–º —É–¥–∞—á–Ω—ã–µ –∫—Ä–∏—Å—Ç–∞–ª–ª—ã –º–∞—Ä–∫–∏—Ä—É—é—Ç –∫–∞–∫ 74HCxxx, –∞ –±—Ä–∞–∫–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ - –ø–µ—Ä–µ–º–∞—Ä–∫–∏—Ä–æ–≤—ã–≤–∞—é—Ç –≤ 74LSxxx –∏—Ç–ø. –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ after 3 minutes 50 seconds:–í –û–Ý-1, —É—Å–∏–ª–∏—Ç–µ–ª—å —Å–∏–Ω—Ö—Ä–æ—Å–∏–≥–Ω–∞–ª–∞, –Ω–∞ –ø–æ–ª–µ–≤–∏–∫–µ, –ø–µ—Ä–µ–¥ –∫–æ–º–ø–∞—Ä–∞—Ç–æ—Ä–æ–º - –Ω–∏–∂–µ –≤—Å—è–∫–æ–π –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫–∏ - –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–∞—è —Å—Ö–µ–º–∞ –û–ò —Å –Ω–∏–∑–∫–∏–º —É—Å–∏–ª–µ–Ω–∏–µ–º. –í –∫–æ–º–ø–∞—Ä–∞—Ç–æ—Ä–µ –ö554–°–ê2, –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏, –¥–∏—Ñ–∫–∞—Å–∫–∞–¥ - –¥–≤–∞ —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–∞ –û–≠. –¢–æ–∂–µ –Ω–µ –±–ª–µ—â—É—Ç –±—ã—Å—Ç—Ä–æ—Ç–æ–π. –î–ª—è —É—Å–∫–æ—Ä—Ä–µ–Ω–∏—è –∫–æ–º–ø–∞—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∞, –∑–∞ —Å—á—ë—Ç —É—Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏—è —ç—Ñ—Ñ–µ–∫—Ç–∞ –ú–∏–ª–ª–µ—Ä–∞, –Ω–∞–≤ –≤—Ö–æ–¥–µ –î–ö –∫–æ–º–ø–∞—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∞, –Ω—É–∂–Ω–æ –≤–∫–ª—é—á–∏—Ç—å –ø–∞—Ä—É –≠–ü. –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ after 19 minutes 20 seconds:–í–æ—Ç –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –ø–æ –¥–æ—Ä–∞–±–æ—Ç–∫–µ —É—Å–∏–ª–∏—Ç–µ–ª—è –°–ò –û–Ý-1 –∏ –°–∞–≥–∏  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ after 2 minutes 59 seconds: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ after 2 minutes 59 seconds:–í –∑–µ–ª—ë–Ω–æ–π —Ä–∞–º–∫–µ - –º–∏–Ω–∏–º–∞–ª—å–Ω–æ–µ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ. –ü—Ä–æ—Å—Ç–æ –∫–æ—Ä—Ä–µ–∫—Ç–Ω–æ —É—Å–∏–ª–∏–≤–∞–µ–º —Å–∏–≥–Ω–∞–ª –°–ò. –ë—ã—Å—Ç—Ä–æ–¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–µ –∏ —á—É–≤—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –Ω–∞ –í–ß, —É –∫–æ–º–ø–∞—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∞, –æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç—ë—Ç. –ü–∞—Ä–∞ –ò–ü + –ø–∞—Ä–∞ –≠–ü, –¥–∞–∂–µ —Å —Ä–µ–∑–∏—Å—Ç–æ—Ä–∞–º–∏, –≤–º–µ—Å—Ç–æ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–æ–≤ —Ç–æ–∫–∞, —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ —É–ª—É—á—à–∞—Ç —Ä–∞–±–æ—Ç—É –∫–æ–º–ø–∞—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∞.

_________________

–° —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

diplodok

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Ç –∞–ø—Ä 09, 2024 17:02:25 |

|

| –ì–æ–≤–æ—Ä—è—â–∏–π —Å —Ç–µ–∫—Å—Ç–æ–ª–∏—Ç–æ–º |

–ö–∞—Ä–º–∞: 20

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 497

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –ß—Ç –∞–≤–≥ 10, 2017 20:57:51

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1541

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–° –ø–∏—Å–∞–ª(–∞): —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ö–ú–û–ü –ª–æ–≥–∏–∫—É –Ø –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª (–¥–∞–≤–Ω–æ) –ø—Ä–æ 74LVC1Gxxx ( 74LVC2Gxxx). –∏ –æ–Ω–∏ –µ—Å—Ç—å –≤ 74LVC1G00-ChipDip –ø–æ —Ü–µ–Ω–µ –æ—Ç 14—Ä –û—Ç–º–µ—Ç—å—Ç–µ, –≥–æ–≤–æ—Ä—é –ø—Ä–æ 74LVC 1Gxxx –∏ 74LVC 2Gxxx - –æ–Ω–∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—é—Ç—å –Ω–∞ 5V

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

add.ocean

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –°—Ä –∞–ø—Ä 10, 2024 14:24:58 |

|

| –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∫–æ—Ç |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 17

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 783

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°–± —Å–µ–Ω 07, 2019 20:13:34

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1052

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 3

|

|

–≤–æ—Ç —á—Ç–æ –Ω–∞—à–ª–æ—Å—å.

–í–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –æ–∫—Å–∏–¥–Ω—ã—Ö –∫–∞—Ç–æ–¥–æ–≤ –≠–í–ü –ø–µ—Ä–µ–≥—Ä–µ–≤–æ–º + —Ä–∞—Å–ø—ã–ª–µ–Ω–∏–µ –≥–µ—Ç—Ç–µ—Ä–∞.

_________________

...–Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –°—Ä –∞–ø—Ä 10, 2024 14:46:58 |

|

| –°–æ–±—É—Ç—ã–ª—å–Ω–∏–∫ –ö–æ—Ç–∞ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 47

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 911

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°—Ä –¥–µ–∫ 04, 2013 14:37:35

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 2879

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –°–∞–Ω–∫—Ç –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

add.ocean, –°–ø–∞—Å–∏–±–æ –∑–∞ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω—É—é –∑–∞–º–µ—Ç–∫—É –ø—Ä–æ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —ç–º–∏—Å—Å–∏–∏ –≠–õ–¢. –í –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ –í–ß –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∞, –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ–π –º–æ—â–Ω–æ—Å—Ç–∏, –º–æ–∂–Ω–æ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç—å —Å—Ö–µ–º—É, –ø–æ–∫–∞–∑–∞–Ω–Ω—É—é –Ω–∞ —Ä–∏—Å—É–Ω–∫–µ, —Å –∑–∞–º–µ–Ω–æ–π —Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ç–æ—Ä–∞ –Ω–∞ –±–æ–ª–µ–µ –≤—ã—Å–æ–∫–æ—á–∞—Å—Ç–æ—Ç–Ω—ã–π. https://img.radiokot.ru/files/92893/3f42o8oq7r.jpg–£ –º–µ–Ω—è, –≥–¥–µ —Ç–æ, –µ—â—ë –ª–µ–∂–∏—Ç –Ω–µ —Ä–∞–∑–æ–±—Ä–∞–Ω–Ω—ã–π, –ø—Ä–∏–±–æ—Ä –¥–ª—è –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è –∫–∏–Ω–µ—Å–∫–æ–ø–æ–≤ —Ç–µ–ª–µ–≤–∏–∑–æ—Ä–æ–≤, —Å –í–í –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–æ–º –∏ —É–º–Ω–æ–∂–∏—Ç–µ–ª–µ–º, –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–≤—à–∏–π –ø—Ä–æ–µ—Ü–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ —ç–∫—Ä–∞–Ω, —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ–µ –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ –∫–∞—Ç–æ–¥–∞, —Å–æ –≤—Å–µ–º–∏ –ø—è—Ç–Ω–∞–º–∏ –æ—Ç –ø–æ—Ç–µ—Ä–∏ —ç–º–∏—Å—Å–∏–∏. –≠—Ç–∞ —Ñ–∏—á–∞ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–ª–∞ –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —É—Å–ø–µ—à–Ω–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–æ–∂–∏–≥–∞ –∫–∞—Ç–æ–¥–∞. –°—Ö–µ–º–∞ –Ω–∞ —Å—Ç—Ä 71 –≤ –∫–Ω–∏–≥–µ "–í—Ç–æ—Ä–∞—è –∂–∏–∑–Ω—å —Ü–≤–µ—Ç–Ω—ã—Ö –∫–∏–Ω–µ—Å–∫–æ–ø–æ–≤" - –∑–∞–≥—Ä—É–∂–∞–µ—Ç—Å—è –ø–æ —Å—Å—ã–ª–∫–µ. http://www.newlibrary.ru/book/adamovich ... 92%29.html–¢–∞–∫ –∂–µ, –ì—É–≥–ª –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞–µ—Ç –º–Ω–æ–≥–æ —Å–ø–æ—Å–æ–±–æ–≤ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è –∫–∞—Ç–æ–¥–æ–≤. –ú–æ–∂–Ω–æ –≤—ã–±–æ–∞—Ç—å –ª—É—á—à–∏–π, –¥–ª—è –≠–õ–¢ –æ—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∞. https://www.google.com/search?newwindow ... =799&dpr=1

_________________

–° —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

add.ocean

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –°—Ä –∞–ø—Ä 10, 2024 16:21:17 |

|

| –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∫–æ—Ç |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 17

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 783

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°–± —Å–µ–Ω 07, 2019 20:13:34

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1052

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 3

|

—Å—Ç–æ–∏—Ç –µ—â–µ –¥–æ–±–∞–≤–∏—Ç—å, —è –≤ —ç—Ç–æ–π –≤–µ—Ç–∫–µ –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ –Ω–µ —Ä–∞–∑ —Å–ª—ã—à–∞–ª –≤–æ–ø—Ä–æ—Å: –∫–∫ –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–∏—Ç—å –≠–õ–¢ –±–µ–∑ –≤–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏—è –≤ —Å—Ö–µ–º—É —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –¥–ª—è –Ω–µ–µ? –æ—Ü–µ–Ω–∏—Ç—å —ç–º–∏—Å—Å–∏—é –≠–õ–¢ –±–µ–∑ –≤–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏—è –≤ —Å—Ö–µ–º—É –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å —ç–ª–µ–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–Ω–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ. –ù–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–∏—Ç—å, –Ω–æ –∏ —Å—Ä–∞–≤–Ω–∏—Ç—å, —É –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —ç–º–∏—Å—Å–∏—è –ª—É—á—à–µ –∏ –æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω—ã–π —Ä–µ—Å—É—Ä—Å –±–æ–ª—å—à–µ. –¢–µ–ª–µ–º–∞—Å—Ç–µ—Ä–∞ –≤—Å—ë –¥–∞–≤–Ω–æ –∑–Ω–∞—é—Ç.  –¥–∞–ª–µ–µ –æ—Ü–µ–Ω–∫–∞ —Ç–æ–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∑–∞–≤–∏—Å–∏—Ç –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç –±–ª–∏–∑–æ—Å—Ç–∏ –∫–∞—Ç–æ–¥–∞ –∫ –Ω–æ–≤–æ–º—É, –Ω–æ –∏ –æ—Ç –º–æ–¥–µ–ª–∏ —Ç—Ä—É–±—ã, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ –∏ –æ—Ç –ø–∞—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω–æ–≥–æ —Ç–æ–∫–∞ –Ω–∞–∫–∞–ª–∞. –æ–¥–Ω–æ —Ç–æ—á–Ω–æ, –µ—Å–ª–∏ —Ç–æ–∫–∞ –Ω–µ—Ç, –∏–ª–∏ –æ–Ω –µ–¥–∏–Ω–∏—Ü—ã –º–∏–∫—Ä–æ–∞–º–ø–µ—Ä - —ç—Ç–æ —Ç—Ä—É–ø. –µ—Å–ª–∏ –¥–µ—Å—è—Ç–∫–∏ –º–∏–∫—Ä–æ–∞–º–ø–µ—Ä - –ø–∞—Ü–∏–µ–Ω—Ç –≤ —Ç–µ—Ä–º–∏–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–π —Å—Ç–∞–¥–∏–∏. —É –Ω–µ–Ω–æ—à–µ–Ω–æ–π —É–¥–∞—á–Ω–æ–π —Ç—Ä—É–±—ã —Å –Ω–∞–∫–∞–ª–æ–º 0,3–ê —Ç–æ–∫ –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å –∏ –º–∏–ª–ª–∏–∞–º–ø–µ—Ä. –Ω–∞ –∫–∞—Ç–æ–¥ –≤–ª–∏—è–µ—Ç –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∏–∑–Ω–æ—Å, –Ω–æ –∏ –Ω–∞–±–æ—Ä –≥–∞–∑–æ–≤ –≤ –∫–æ–ª–±—É. –∫–∞–∫ —è –ø–æ–Ω—è–ª, –º–æ–¥–µ–ª–∏ –æ—Ç–∫–∞–∑–∞ –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º –¥–≤–µ - —ç—Ç–æ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–µ –±–∞—Ä–∏—è –≤ –ø–∞—Å—Å–∏–≤–Ω—ã–µ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è –∏–∑-–∑–∞ –≥–∞–∑–æ–≤ –≤ –∫–æ–ª–±–µ (—á—Ç–æ –º–æ–∂–Ω–æ —É—Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ç—å –ø–µ—Ä–µ–≥—Ä–µ–≤–æ–º), –∏ –∏—Å—á–µ–∑–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏–µ –±–∞—Ä–∏—è —Å –ø–æ–≤–µ—Ä—Ö–Ω–æ—Å—Ç–∏ (—á—Ç–æ –º–æ–∂–Ω–æ —É—Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ç—å —ç—Ä–æ–∑–∏–µ–π –ø–æ–≤–µ—Ä—Ö–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–µ –∏—Å–∫—Ä–æ–≤—ã—Ö —Ä–∞–∑—Ä—è–¥–æ–≤). –≤–æ—Ç –ø–æ—á–µ–º—É "–Ω–æ–≤–∞—è –≤ —É–ø–∞–∫–æ–≤–∫–µ" –¥–ª—è —Ç—Ä—É–±—ã —á–µ—Ä–µ–∑ 30-50 –ª–µ—Ç - –Ω–µ –¥–∞–µ—Ç –≤–æ–æ–±—â–µ –Ω–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –≥–∞—Ä–∞–Ω—Ç–∏–π. –ø–æ —ç—Ç–æ–π –∂–µ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–µ, –µ—Å–ª–∏ –≥–µ—Ç—Ç–µ—Ä—ã –≤—ã–≥–ª—è–¥—è—Ç "–¥–æ–ª–≥–æ –ø–æ—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–≤—à–∏–º–∏", —Ç.–µ. –∏–º–µ—é—Ç —Ä–∞–∑–Ω–æ–≥–æ —Ü–≤–µ—Ç–∞ –ø—è—Ç–Ω–∞, "–ø–æ–µ–¥–µ–Ω—ã" - –ø—Ä–æ–≥–Ω–æ–∑ —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –Ω–µ–±–ª–∞–≥–æ–ø—Ä–∏—è—Ç–Ω—ã–π. –≥—Ä—É–±–æ –≥–æ–≤–æ—Ä—è, –Ω–∞ –ø–æ–≤–µ—Ä—Ö–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫–∞—Ç–æ–¥–∞ —Ç–æ—Ç –∂–µ –º–µ—Ç–∞–ª–ª–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –±–∞—Ä–∏–π —á—Ç–æ –∏ –Ω–∞ –≥–µ—Ç—Ç–µ—Ä–µ. –∫–∞–∫–æ–π –æ–Ω –Ω–∞ –≥–µ—Ç—Ç–µ—Ä–µ - —Ç–∞–∫–æ–π —Ç–æ—á–Ω–æ –∏ –Ω–∞ –∫–∞—Ç–æ–¥–µ. –±–æ–ª—å—à–∏–µ –∏–¥–µ–∞–ª—å–Ω–æ –∑–µ—Ä–∫–∞–ª—å–Ω—ã –≥–µ—Ç—Ç–µ—Ä—ã - –∑–∞—è–≤–∫–∞ –Ω–∞ –ø–æ–±–µ–¥—É, –Ω–æ –æ–ø—è—Ç—å —Ç–∞–∫–∏ –±–µ–∑ –≥–∞—Ä–∞–Ω—Ç–∏–π –ª—é–±–æ–≥–æ –≤–∏–¥–∞.

_________________

...–Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

add.ocean

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –ß—Ç –∞–ø—Ä 11, 2024 15:41:28 |

|

| –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∫–æ—Ç |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 17

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 783

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°–± —Å–µ–Ω 07, 2019 20:13:34

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1052

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 3

|

–ø–æ–∫–∞–∂—É "—Ä–∞–∑–æ—á–∞—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –≥–æ–¥–∞". (—Ö–æ—Ç—è –≥–æ–¥ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞—á–∞–ª—Å—è) –ê–∫—Ç–∞–∫–æ–º 1062, –º–∞—Ä–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω 60–ú–ì—Ü, —Å–∏–Ω—É—Å –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ, –±–µ–∑ –∞—Ä—Ç–µ—Ñ–∞–∫—Ç–æ–≤, –∫–∞–ª–∏–±—Ä–æ–≤–∫–∏ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ. –ø–æ–¥–∞–ª –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ –ø—Ä—è–º–æ—É–≥–æ–ª—å–Ω–∏–∫ —Å–æ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∞ (–ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç ~500–ø—Å) —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç –Ω–∞ —Ñ–æ—Ç–æ. –≤–æ—Ç —á—Ç–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç "–ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–≥–æ —ç—à–µ–ª–æ–Ω–∞".  –ø—Ä—è–º–æ –≤–æ—Ç –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ –≥–¥–µ –∂ –≤ —Å—Ö–µ–º–µ –∏—Å–∫–∞—Ç—å –≤—ã—Å–æ–∫–æ–¥–æ–±—Ä–æ—Ç–Ω—ã–π –∫–æ–ª–µ–±–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –∫–æ–Ω—Ç—É—Ä, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ç–∞–∫ –≤–µ—Å–µ–ª–æ –∑–≤–µ–Ω–∏—Ç, –∞–∫–∏ –ø—Ç–∏—á–∫–∏ –≤–µ—Å–Ω–æ–π, –Ω–∞ —á–∞—Å—Ç–æ—Ç–µ 120–ú–ì—Ü. –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, —ç—Ç–æ—Ç —É–º–Ω–æ–∂–∏—Ç–µ–ª—å –¥–æ–±—Ä–æ—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –Ω–∞ –í–ö –£–í–û —Å –û–û–°?  –Ω–æ –£–í–û GOS-620 —Ç–æ–∂–µ —Å –û–û–°, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ —Ç–∞–º –Ω–∏—á–µ–≥–æ –ø–æ—Ö–æ–∂–µ–≥–æ –¥–∞–∂–µ –Ω–∞ 1/20 –æ—Ç —ç—Ç–æ–π –±–µ–¥—ã –Ω–µ –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª–æ—Å—å

_________________

...–Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –ß—Ç –∞–ø—Ä 11, 2024 18:21:16 |

|

| –°–æ–±—É—Ç—ã–ª—å–Ω–∏–∫ –ö–æ—Ç–∞ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 47

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 911

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°—Ä –¥–µ–∫ 04, 2013 14:37:35

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 2879

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –°–∞–Ω–∫—Ç –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

|

add.ocean,

–ú–æ–∂–Ω–æ –ª–∏ –æ—Ç–ø–∞—è—Ç—å –≤—Å–µ –∫–æ—Ä—Ä–µ–∫—Ç–∏—Ä—É—é—â–∏–µ –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä—ã –≤ –£–í–û, –ø–æ–Ω–∏–∑–∏—Ç—å —á–∞—Å—Ç–æ—Ç—É —Ç–µ—Å—Ç–æ–≤–æ–≥–æ —Å–∏–≥–Ω–∞–ª–∞, –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å - –µ—Å—Ç—å –ª–∏ –∑–≤–æ–Ω. –ï—Å–ª–∏ –∑–≤–æ–Ω–∞ –Ω–µ—Ç - –∑–∞–ø–∞–∏–≤–∞—Ç—å –∫–æ—Ä—Ä–µ–∫—Ç–∏—Ä—É—é—â–∏–µ –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä—ã, –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—è —Å –≤—Ö–æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∫–∞—Å–∫–∞–¥–∞, –∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å - –≤ –∫–∞–∫–æ–π –º–æ–º–µ–Ω—Ç (–ø–æ—Å–ª–µ –∫–∞–∫–æ–π –∑–∞–ø–∞–π–∫–∏) –Ω–∞—á–Ω—ë—Ç –∑–≤–µ–Ω–µ—Ç—å...

_________________

–° —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

add.ocean

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –ü—Ç –∞–ø—Ä 12, 2024 12:47:30 |

|

| –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∫–æ—Ç |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 17

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 783

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°–± —Å–µ–Ω 07, 2019 20:13:34

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1052

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 3

|

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°,

–æ—Ç–ø–∞—è—Ç—å –≤—Å–µ –∫–æ—Ä—Ä–µ–∫—Ç–∏—Ä—É—é—â–∏–µ –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä—ã

–µ—Å–ª–∏ –∑–∞–π–º—É—Å—å, –¥–ª—è –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ø—Ä–æ–π–¥—É—Å—å –¥—Ä—É–≥–∏–º —Å–∫–æ–ø–æ–º —Å –º–∞–ª–æ–µ–º–∫–æ—Å—Ç–Ω—ã–º –ø—Ä–æ–±–Ω–∏–∫–æ–º, –æ—Ç –≤—Ö–æ–¥–∞ –Ω–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥. –Ω–∞–¥–µ—é—Å—å —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å —ç—Ç–æ—Ç –∑–≤–æ–Ω.

_________________

...–Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

Valentin Gvozdev

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –ü–Ω –∞–ø—Ä 15, 2024 20:39:32 |

|

| –û–ø—ã—Ç–Ω—ã–π –∫–æ—Ç |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 31

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1278

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°–± —Ñ–µ–≤ 24, 2018 10:11:28

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 888

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –ú–æ—Å–∫–≤–∞

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 3

|

|

–ß–µ—Å—Ç–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä—è, –∂–µ—Å—Ç—å.. –ù–∞–±–ª—é–¥–∞–ª –Ω–∞ —Å–≤–æ–∏—Ö —Å–∞–º–æ–¥–µ–ª–∫–∞—Ö –Ω–µ—á—Ç–æ –ø–æ–¥–æ–±–Ω–æ–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è —Å–¥—É—Ä—É –≤–æ —á—Ç–æ–±—ã —Ç–æ –Ω–∏ —Å—Ç–∞–ª–æ –≤—ã—Ç—è–Ω—É—Ç—å —Ä–∞–ø–≤–Ω—Ä–º–µ—Ä–Ω—É—é –∞—á—Ö –æ—Ç –Ω—É–ª—è –∏ –¥–æ –∫–∞–∫ –º–æ–∂–Ω–æ –≤—ã—à–µ.. –°–∏–Ω—É—Å —Ä–∏—Å–æ–≤–∞–ª—Å—è –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ –∏ —Ä–æ–≤–Ω–æ, –∞ –Ω–∞ –ø—Ä—è–º–æ—É–≥–æ–ª—å–Ω–∏–∫–∞—Ö –±—ã–ª–æ –Ω–µ—á—Ç–æ –ø–æ–¥–æ–±–Ω–æ–µ, —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ª—É—á—à–µ... –Ø –±—ã –¥–ª—è –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ø–æ–º–µ—Ä—è–ª –∞—á—Ö - —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ –æ–Ω–∞ –ø–æ—á—Ç–∏ –ø–ª–æ—Å–∫–∞—è –∏ —Å –≥–æ—Ä–±–æ–º –≤ —Ä–∞–π–æ–Ω–µ —ç—Ç–∏—Ö —Å–∞–º—ã—Ö 120 –º–≥—Ü. –û—á–µ–Ω—å –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, —á—Ç–æ –≤–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç—ã RL-—Ü–µ–ø–∏ –Ω–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–µ. –ü–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞—Ä–∞–ª–∏—Å—å —Å –∏—Ö –¥–æ–±—Ä–æ—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å—é. –ü—Ä–æ–π—Ç–∏—Å—å –ø–æ —Ç—Ä–∞–∫—Ç—É –¥—Ä—É–≥–∏–º —Å–∫–æ–ø–æ–º –≤—Ä—è–¥ –ª–∏ –ø–æ–º–æ–∂–µ—Ç - –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∏—Ä—É—é—â–∞—è –∞—á—Ö —Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä—É–µ—Ç—Å—è –∫–∞–∫ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç –≤–∑–∞–∏–º–æ–∫–æ–º–ø–µ–Ω—Å–∞—Ü–∏–∏ –∫—Ä–∏–≤–æ—Ç—ã –∞—á—Ö —Ä–∞–∑–Ω—ã—Ö –∫–∞—Å–∫–∞–¥–æ–≤. –ò –æ—á–µ–Ω—å –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, —á—Ç–æ –Ω–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–µ –ø—Ä–µ–¥–≤–∞—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ —É—Å–∏–ª–∏—Ç–µ–ª—è –±–æ–ª—å—à–æ–π –≤—ã–±—Ä–æ—Å –∏ –∑–≤–æ–Ω, –∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–Ω–æ–π –∫–∞—Å–∫–∞–¥ –∏–º–µ–µ—Ç —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–∏–π –∑–∞–≤–∞–ª –∞—á—Ö –∏ –æ–±—â–∏–π —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç –≤–ø–æ–ª–Ω–µ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤—ã–π.. –î–∞ –∏ –µ–º–∫–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–æ–±–Ω–∏–∫–∞ –≤–ª–∏—è–µ—Ç, —Ç–∞–º –∫–∞–∂–¥–∞—è –ø–∏–∫–æ—Ñ–∞—Ä–∞–¥–∞ –≤–∞–∂–Ω–∞.

–î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ after 6 hours 2 minutes 3 seconds:

–ö—Å—Ç–∞—Ç–∏, –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –ø–æ–≤–Ω–∏–º–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–µ–µ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∫—É. –ü–æ–º–∏–º–æ –∑–≤–æ–Ω–∫–∞, —Ç–∞–º –µ—â—ë –∫–∞–∫ –º–∏–Ω–∏–º—É–º 2 —Å–µ—Ä—å—ë–∑–Ω—ã—Ö –¥–µ—Ñ–µ–∫—Ç–∞, –µ—Å–ª–∏ –º—ã —Å—á–∏—Ç–∞–µ–º, —á—Ç–æ —Ç–µ—Å—Ç–æ–≤—ã–π —Å–∏–≥–Ω–∞–ª —É –Ω–∞—Å –∏–¥–µ–∞–ª—å–Ω—ã–π. –ü–µ—Ä–≤–æ–µ, —ç—Ç–æ –Ω–µ–≥–æ—Ä–∏–∑–æ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–æ–ª–æ–∫. –ß—Ç–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç –∫–∞–∫ –º–∏–Ω–∏–º—É–º –∏ –Ω–µ—Ä–∞–≤–Ω–º–µ—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∞—á—Ö –≤ –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏ —Å—Ä–µ–¥–Ω–∏—Ö —á–∞—Å—Ç–æ—Ç. –ü—Ä–∏—á—ë–º –Ω–∏–∂–Ω–∏–µ –∏ –≤–µ—Ä—Ö–Ω–∏–µ –ø–æ–ª–∫–∏ –∏–∑–æ–≥–Ω—É—Ç—ã –≤ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã. –ê —ç—Ç–æ —É–∂–µ —Ö—É–∂–µ - –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, —É—Å–∏–ª–∏—Ç–µ–ª—å —Å–æ–≤—Å–µ–º –ø–æ —Ä–∞–∑–Ω–æ–º—É –æ—Ç—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞–µ—Ç –ø–µ—Ä–µ–ø–∞–¥—ã —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω–æ–π –ø–æ–ª—è—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ê—Å–∏–º–º–µ—Ç—Ä–∏—è –Ω–∞–ª–∏—Ü–æ. –ü–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–Ω—ã–π –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å —Ç–æ–∂–µ –∫—Ä–∞–π–Ω–µ —Ä–∞–∑–ª–∏—á–µ–Ω –ø—Ä–∏ –ø–µ—Ä–µ–ø–∞–¥–∞—Ö –≤–≤–µ—Ä—Ö –∏ –≤–Ω–∏–∑. –ù–∞–º—ë–∫ –Ω–∞ –æ–¥–Ω–æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–Ω–µ–µ –≤—á –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–µ–Ω–∏–µ –∏ –Ω–µ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω—ã–π –¥–¥ —Ç—Ä–∞–∫—Ç–∞.

_________________

"–ü—Ä–æ—Å—Ç—ã–µ" –∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏–∏ - –æ–±—ã—á–Ω–æ –ª–∏—à—å –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫ —Ä–∞–∑–æ—á–∞—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–π. (c) RU3AEP

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

add.ocean

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –í—Ç –∞–ø—Ä 16, 2024 19:56:27 |

|

| –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∫–æ—Ç |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 17

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 783

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°–± —Å–µ–Ω 07, 2019 20:13:34

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 1052

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

–ø–æ–ø—Ä–∞–≤–∏–ª. –≤–µ—Ä–Ω–µ–µ, 1 –∫–∞–Ω–∞–ª 100% —É—à–ª–æ, –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –∫–∞–Ω–∞–ª –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å.   –∫–∞–∫–∞—è –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–∞:  ===== –≤—ã–∫—É—Å–∏–ª –µ—â–µ 4 –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä–∞ –≤ –£–í–û. –°—Ç–∞–ª–æ —Å–æ–≤—Å–µ–º –ø–æ—á—Ç–∏ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ. –ù–æ, —Ü–µ–Ω–∞: —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç –∏–∑ 5,6 —Å—Ç–∞–ª 6,8–Ω—Å, –∏ –ø–æ–ª–æ—Å–∞ –∏–∑ 60 —Å—Ç–∞–ª–∞ 50 –ú–ì—Ü. –°–æ–±—Å-–Ω–æ –≤–æ—Ç –∏ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–∞. –ú–∞—Ä–∫–µ—Ç–∏–Ω–≥ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ø–æ–≤—ã—Å–∏—Ç—å —á–∞—Å—Ç–æ—Ç—É. –¢—è–Ω—É–ª–∏-—Ç—è–Ω—É–ª–∏, —á–µ–º —Å–º–æ–≥–ª–∏ —Ç–µ–º –∏ –Ω–∞—Ç—è–Ω—É–ª–∏.    == –æ–±—Ä–∞—Ç–∏—Ç–µ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ - –£–í–û —Å –û–û–°, –Ω–∞ 50–ú–ì—Ü.... –Ω–µ —Ç–∞–∫ –∏ –ø–ª–æ—Ö–æ. –Ω–µ —Ö—É–∂–µ —á–µ–º –æ–±—ã—á–Ω–æ –Ω–∞ —Ñ–æ–Ω–µ "–±–æ–ª–µ–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–≥–æ" GOS-6051: –ø–æ—á—Ç–∏ —Ç–æ –∂–µ —Å–∞–º–æ–µ

_________________

...–Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

–í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°

|

–ó–∞–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: Re: –û—Å—Ü–∏–ª–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ –Ω–∞ –≠–õ–¢ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏.  –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –î–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ: –°—Ä –∞–ø—Ä 17, 2024 01:53:58 |

|

| –°–æ–±—É—Ç—ã–ª—å–Ω–∏–∫ –ö–æ—Ç–∞ |

|

–ö–∞—Ä–º–∞: 47

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 911

–ó–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω: –°—Ä –¥–µ–∫ 04, 2013 14:37:35

–°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 2879

–û—Ç–∫—É–¥–∞: –°–∞–Ω–∫—Ç –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥

–Ý–µ–π—Ç–∏–Ω–≥ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è: 0

|

_________________

–° —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–°.

|

|

| –í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö |

|

|

|

–°—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü–∞ 326 –∏–∑ 341

|

[ –°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π: 6809 ] |

... , , , , , , ... |

–ö—Ç–æ —Å–µ–π—á–∞—Å –Ω–∞ —Ñ–æ—Ä—É–º–µ |

–°–µ–π—á–∞—Å —ç—Ç–æ—Ç —Ñ–æ—Ä—É–º –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞—é—Ç: –Ω–µ—Ç –∑–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã—Ö –ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–µ–π –∏ –≥–æ—Å—Ç–∏: 40 |

|

–í—ã –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç–µ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—Ç—å —Ç–µ–º—ã

–í—ã –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç–µ –æ—Ç–≤–µ—á–∞—Ç—å –Ω–∞ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è

–í—ã –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç–µ —Ä–µ–¥–∞–∫—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —Å–≤–æ–∏ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è

–í—ã –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç–µ —É–¥–∞–ª—è—Ç—å —Å–≤–æ–∏ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è

–í—ã –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç–µ –¥–æ–±–∞–≤–ª—è—Ç—å –≤–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è

|

|

|